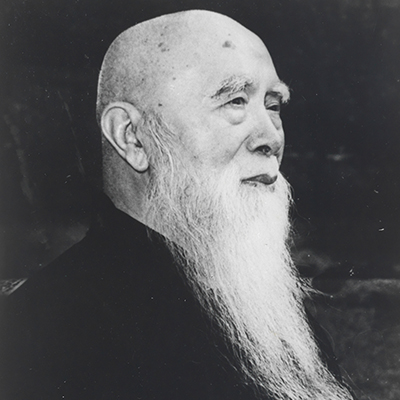

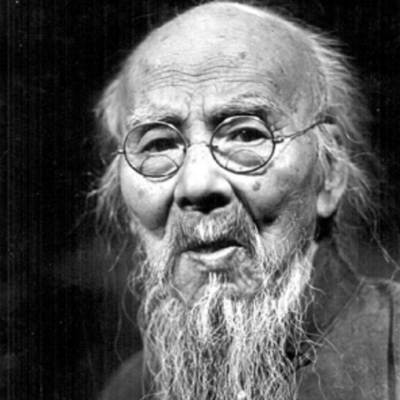

張大千(1899年-1983年),本名張正則,後改名張援、張諠,字季爰,號大千居士,齋名大風堂,四川內江人,祖籍四川映秀。作為20世紀中國畫壇最具影響力的藝術家之一,張大千以其詩書畫三絕的藝術修養、深厚的傳統功底與開創性的藝術風格,成就了橫跨古今、融閤中西的宏大藝術視野。

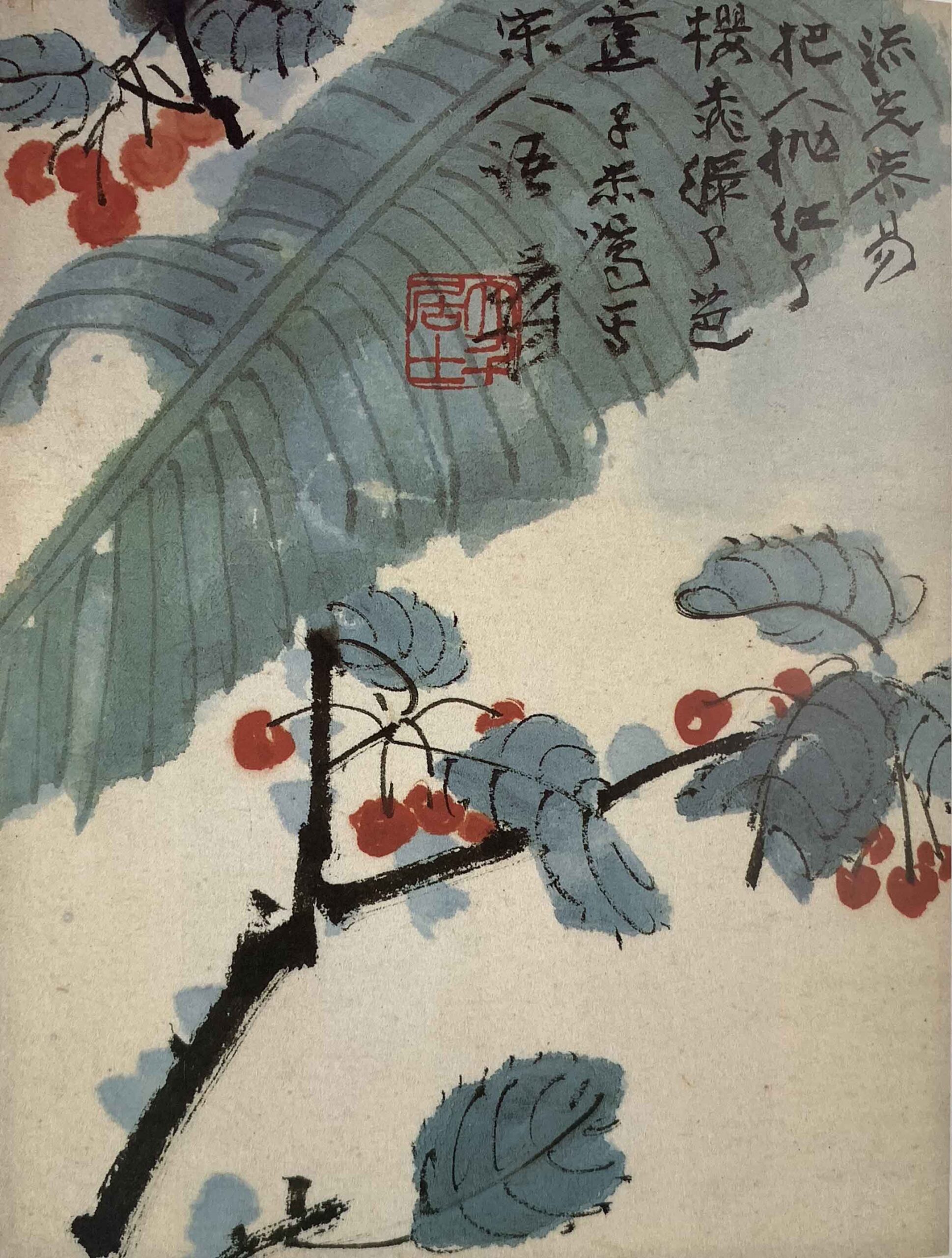

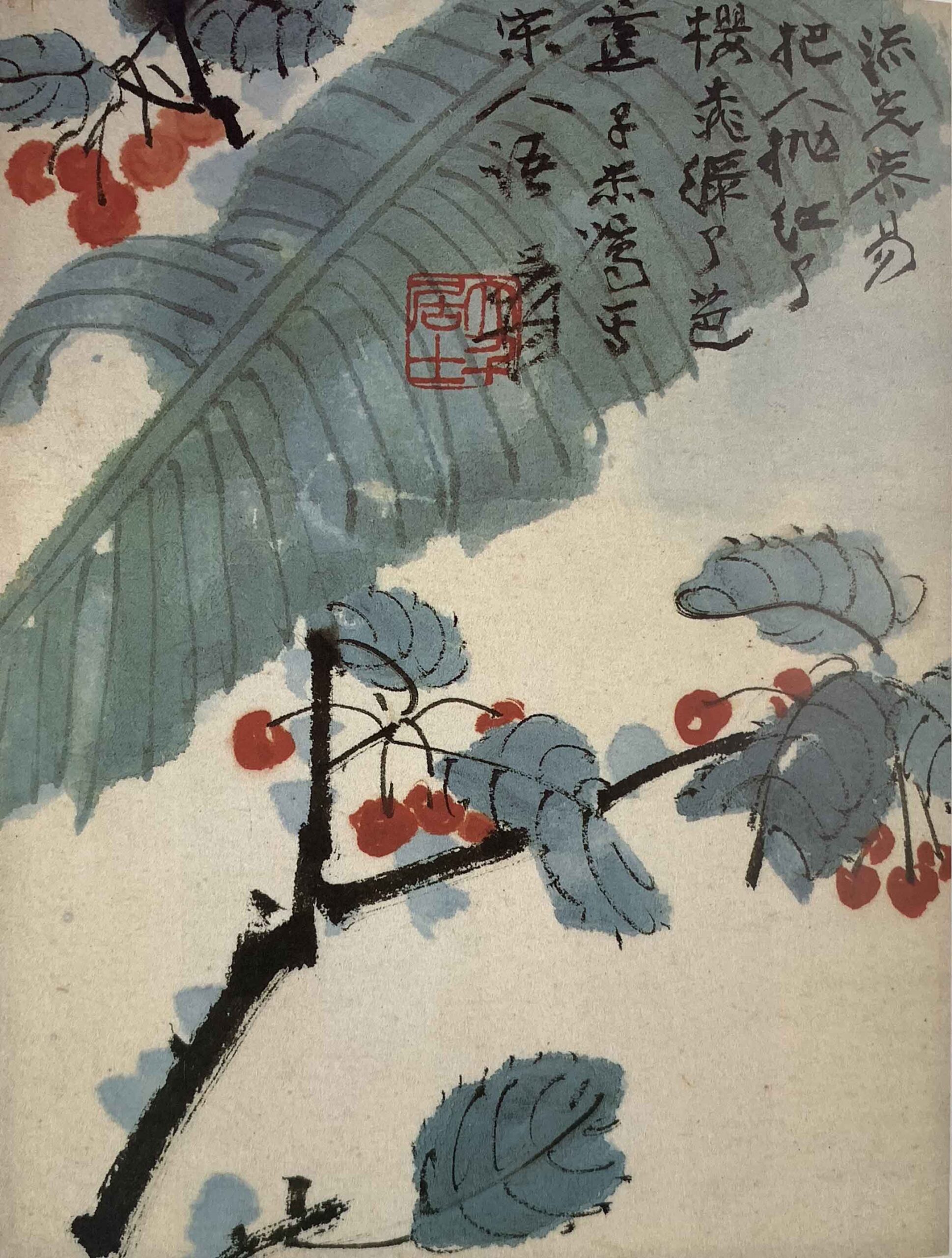

他的繪畫生涯跨越六十餘載,作品題材涵蓋山水、人物、花鳥,無一不臻妙境。從潑墨潑彩到敦煌壁畫臨摹,張大千以多樣且改革的藝術語彙,開啟了中國美術史的新頁。與齊白石並稱「南張北齊」,與溥心畬、黃君璧並稱「渡海三家」,張大千的名字,至今仍是中國畫壇傳奇與榮光的代名詞。

童年家學與啟蒙根基

張大千出生於1899年5月10日,家境殷實、書香氛圍濃厚。母親曾友貞是位精於繪畫與刺繡的才女,自幼耳濡目染,讓張大千在孩提時期即與筆墨結下不解之緣。八九歲時,他已能臨摹古畫,筆力初顯,展現出過人的藝術天賦。

少年時期的張大千,不僅博覽群書,對詩詞、書法亦多有涉獵。這種從小打下的深厚國學基礎,成為他日後縱橫書畫界的重要根基。家庭中兄長張善子同樣醉心書畫,兄弟二人互為砥礪,共同攀登藝術高峰。

東渡日本,汲取異域養分

1917年,18歲的張大千赴日本京都學習染織技術,期間遍覽浮世繪、漆藝與東洋美術,開闊了視野。這段留日經歷,讓他初次接觸到中西藝術的差異與融合,也為日後的創作埋下了多元視角的伏筆。

雖主修染織,張大千在日本時依舊筆耕不輟,臨習古人名帖與古畫真跡。他深知,傳統是中國畫的靈魂,任何創新都必須從紮實的根基出發。

回國學藝,名師薈萃

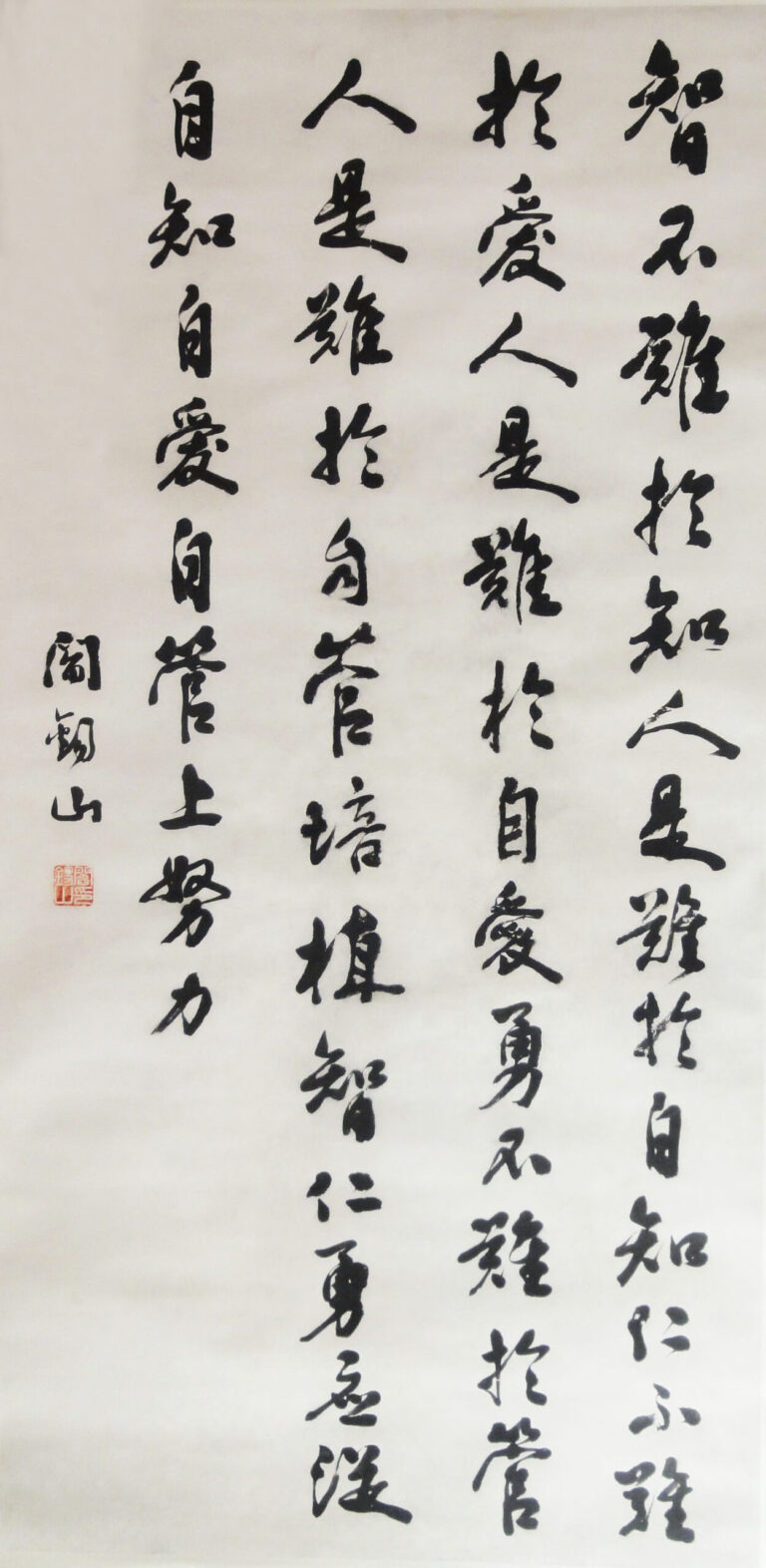

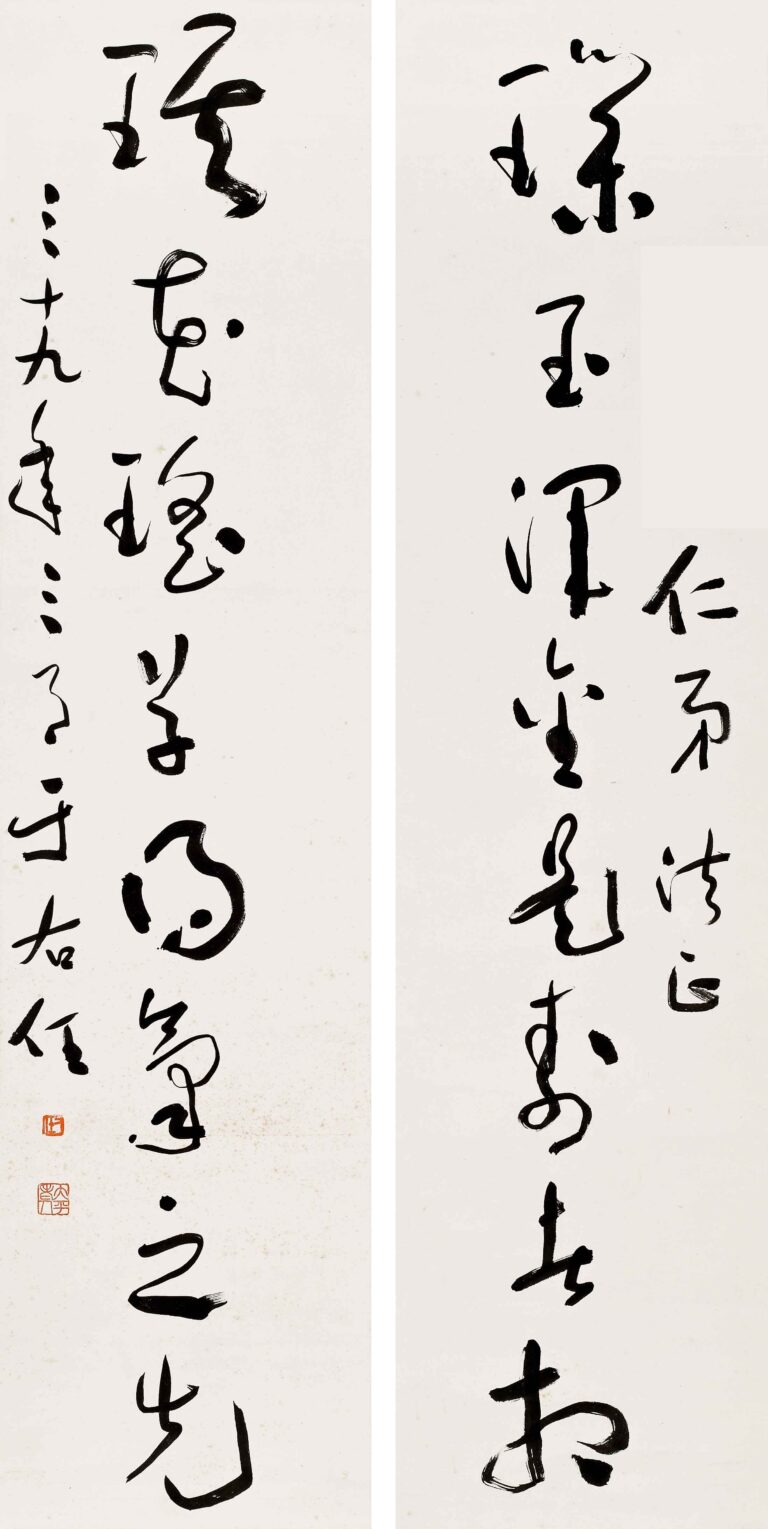

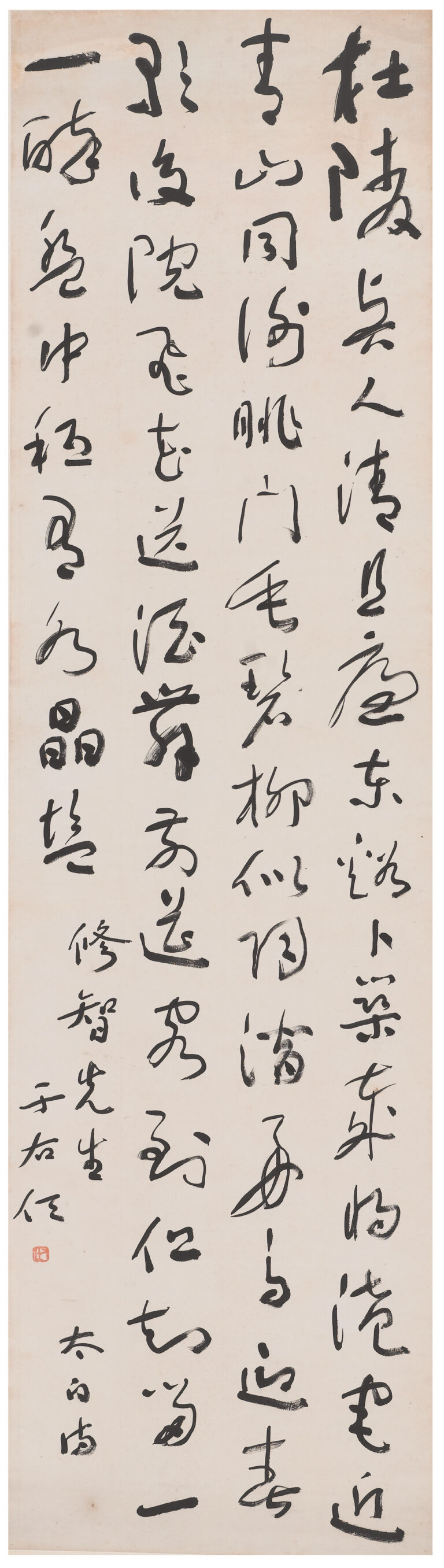

自日本歸來後,張大千在上海拜入書畫大家曾熙、李瑞清門下,系統學習詩文書畫。曾熙為清末書畫名家,筆意秀勁;李瑞清則書畫兼擅,學養深厚。兩位老師皆主張「以書入畫」、「書畫同源」,對張大千後來書畫融匯、詩書並重的風格影響深遠。

此時的張大千,已不僅僅是臨摹古人,更開始摸索自己的藝術語言,追求「我之為我,自有我在」的創作理念。

「大風堂」與早年畫風

1920年代初,張大千與二哥張善子在上海共創「大風堂」,並以此為齋號,開啟了屬於他們的藝術時代。大風堂作品以工筆重彩見長,繼承宋元院體畫風,兼取明清筆墨之神韻。

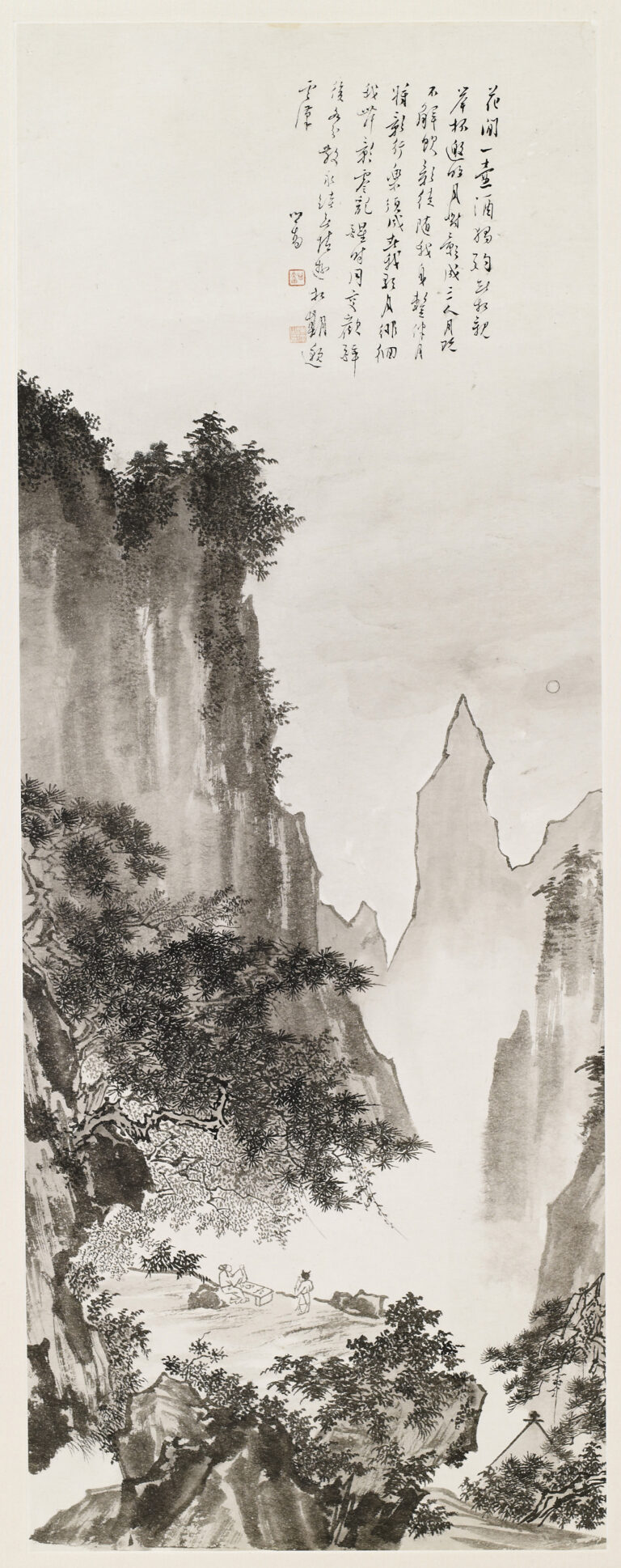

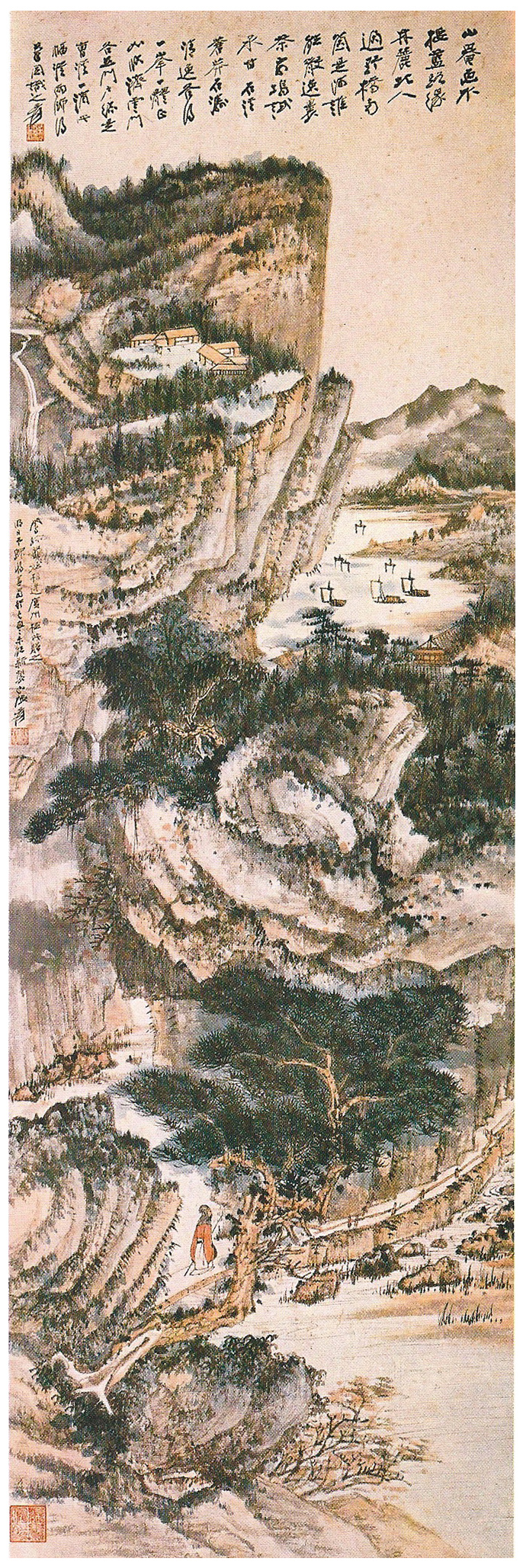

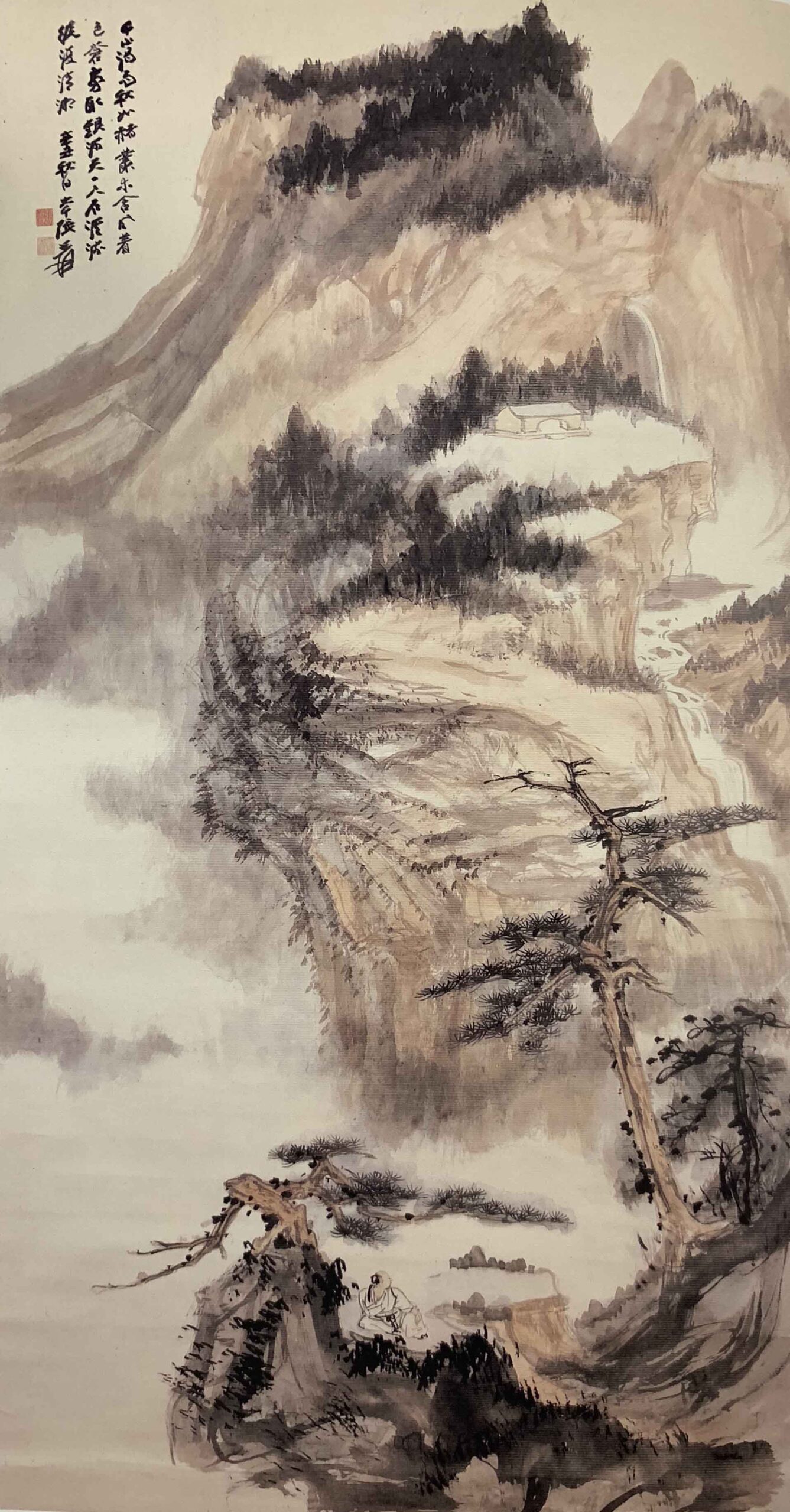

張大千擅於人物仕女畫,線條細膩而又神態生動;山水畫則構圖宏闊,墨色層次分明,初露日後豪放雄渾的風採。這一時期,他在上海與文人雅士多有交遊,奠定了藝術與文化人脈基礎。

黃山之行與石濤啟示

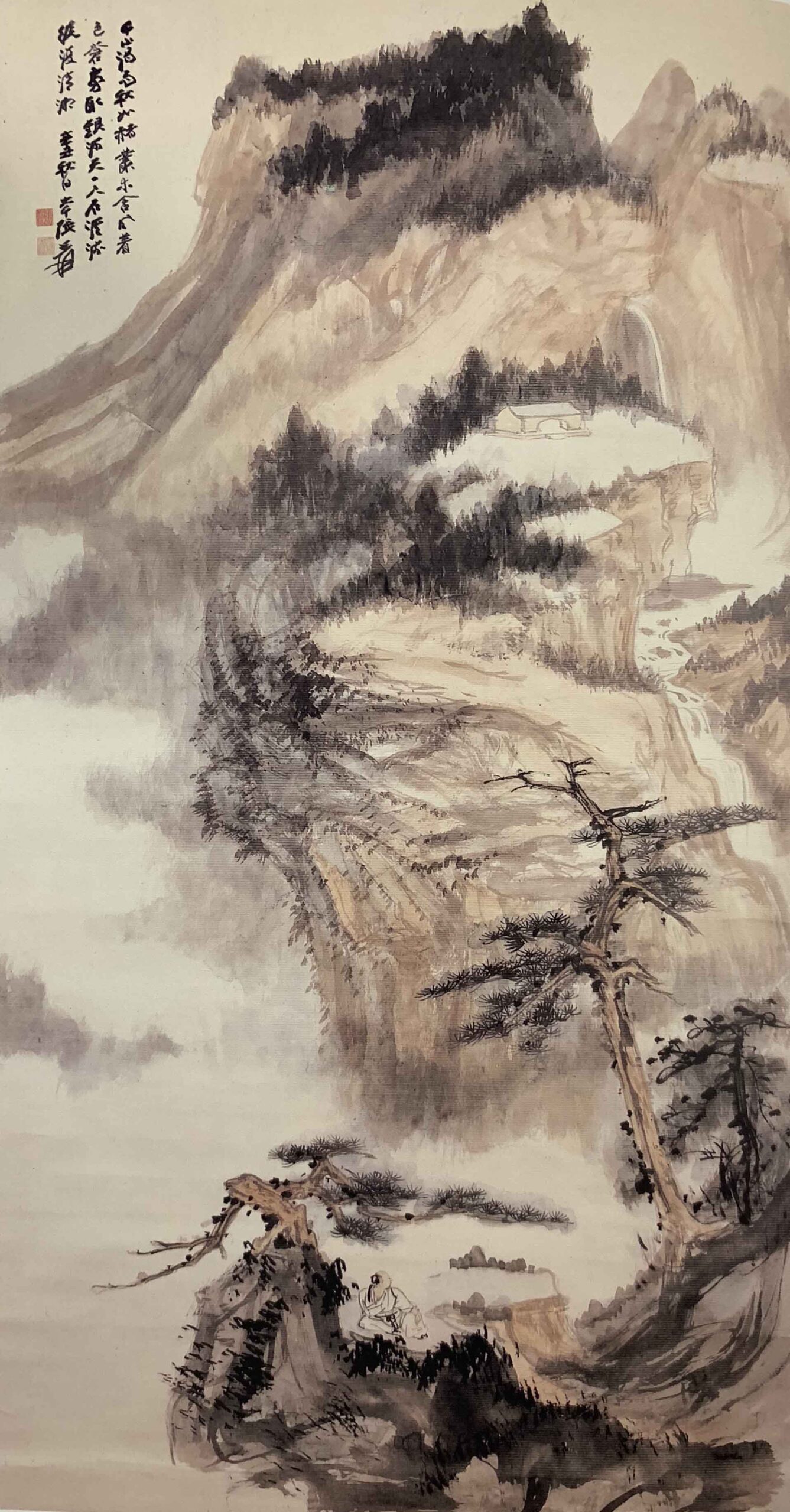

1927年,張大千與兄長張善子首度踏足黃山,感受奇峰怪石與雲海變幻。黃山行對張大千產生了深遠影響,他在黃山題畫詩雲:「雨中黃山絕頂行,黃山絕頂畫中生。」此後,黃山成為他畫筆下常見的題材。

黃山之行,也促使他沉浸於石濤與八大山人的筆墨世界,從而逐漸走出以往工筆重彩的路徑,轉向豪放寫意、氣韻生動的創作風格。

敦煌臨摹,重構色彩世界

抗戰時期,張大千遠赴敦煌,深入莫高窟臨摹壁畫兩年有餘,臨摹作品逾兩百幅。這段經歷不僅讓他與千年壁畫的宏大敘事對話,也讓他對中國畫色彩的運用有了全新領悟。

敦煌壁畫的厚重設色、恢弘氣勢,深深震撼了張大千。回滬後,他開始突破以墨為主的水墨畫,將敦煌壁畫的絢麗色彩融入山水創作,最終開創出獨樹一幟的潑彩潑墨畫風。

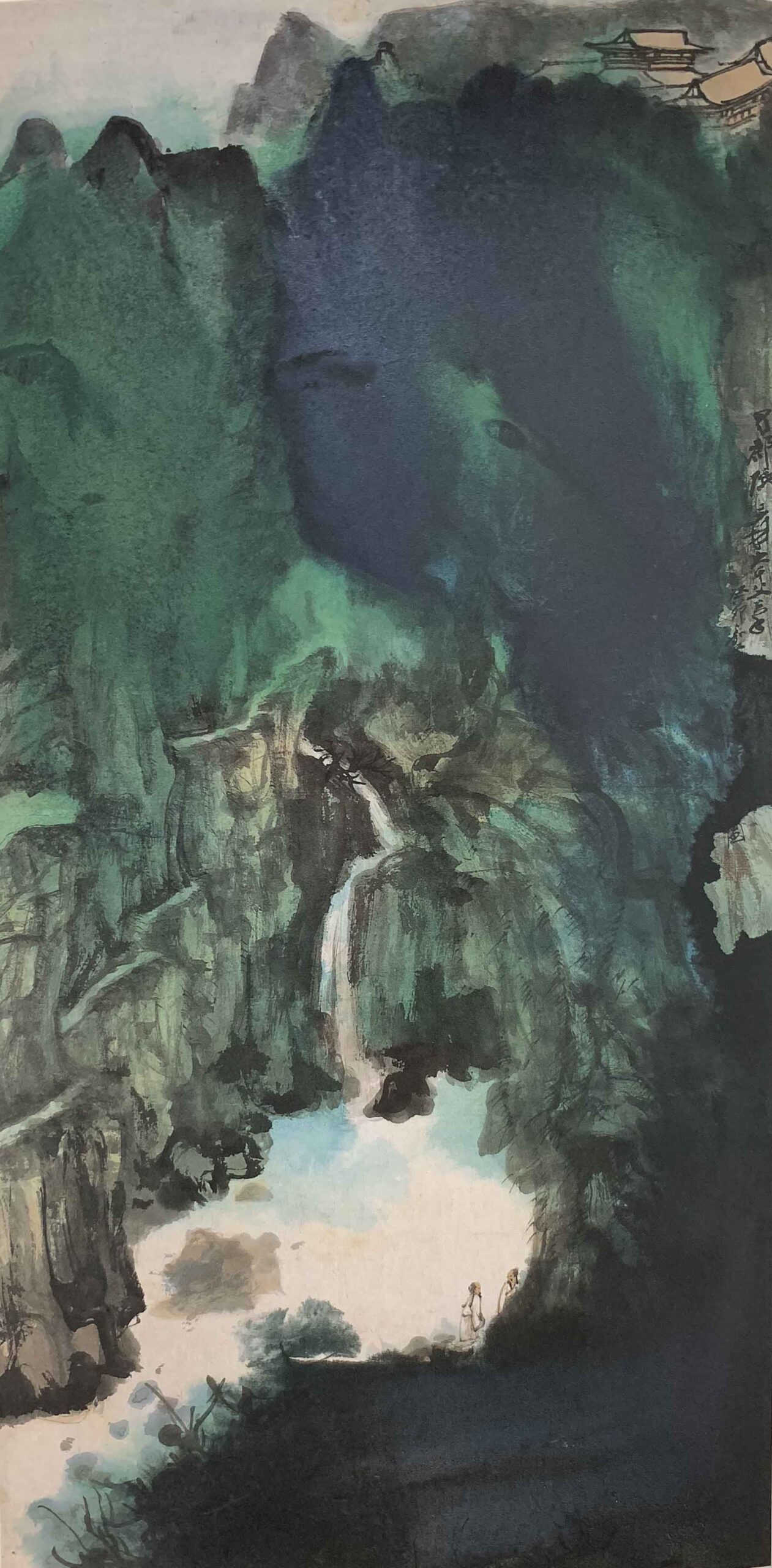

「潑墨潑彩」:藝術改革的華彩篇章

晚年的張大千,因眼疾視力衰退,卻並未停下藝術創作的腳步。相反,他以豪放的筆觸與縱情的色彩,開創出潑墨、潑彩畫風的新篇章。這種畫法,既源於唐宋潑墨之技,又融合了西方抽象表現主義的色彩大膽與層次感,成為中國畫史上的重大突破。

他的潑彩山水如《愛痕湖》、《長江萬里圖》、《廬山圖》,氣象萬千、色彩斑斕,既有傳統文人畫的韻味,又有時代感與現代藝術的自由精神。張大千說:「潑彩之作,因勢利導,取其自然,得其天趣。」正是這份順應自然、氣勢磅礴的藝術理念,讓他在八十高齡仍能揮灑出無與倫比的生命力。

國際畫壇的盛名與交流

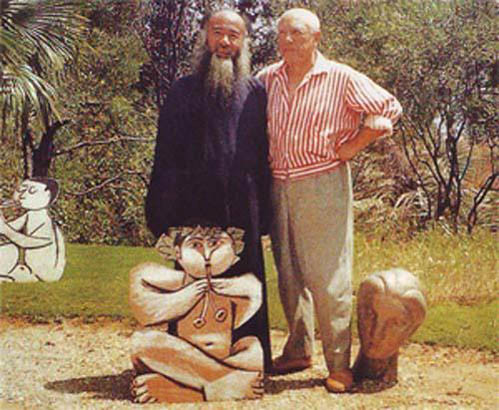

張大千的藝術足跡遍佈世界各地。1949年後,他先後旅居印度、阿根廷、巴西、美國,舉辦畫展,傳播中國藝術風採。1956年在法國尼斯,與西班牙畫家畢卡索舉行著名的「東西藝術會面」,成為東西方藝術交流的重要篇章。

他的畫展在巴黎、紐約、倫敦、日內瓦、東京等地屢屢獲得盛譽。1958年,更以《秋海棠》榮獲紐約國際藝術學會金獎,被譽為「世界大畫家」。這一切,皆證明瞭張大千以筆墨為橋,成功將中國傳統藝術推向國際視野。

摩耶精舍的晚年歲月

1976年,張大千在臺北市外雙溪興建「摩耶精舍」,作為寓所與創作基地。這座中式庭園雅緻幽靜,成為張大千藝術晚年的重要見證。他在這裡,繼續創作、授徒講學,與海內外藝術友人交流,詩酒唱酬,直至生命終點。

1983年4月2日,張大千因心臟病復發辭世,享年84歲。他的「摩耶精舍」由家屬捐贈給國立故宮博物院,設立「張大千先生紀念館」,成為後人緬懷這位國畫巨擘的永恆空間。

張大千:融合古今,中西對話的藝術宗師

張大千的一生,是中國藝術傳承與改革的縮影。他深研古人,飽覽百家之學;又勇於創新,開啟潑彩山水的新境界。詩書畫印的全面修養,敦煌壁畫的色彩啟示,與西方現代藝術的靈光相互交融,成就了他兼收並蓄、自成一家的藝術風格。

他說過:「畫畫如做人,心胸要大。」正因為這種博大胸懷與無畏探索的精神,張大千得以從川中小城的書香門第,走向國際畫壇的舞臺,成為影響深遠的世界級藝術家。

張大千不僅是一位繪畫大師,更是傳統文化的承載者與再生者。他的作品與精神,將永遠激勵後來的藝術家們,在古老的筆墨世界裡,繼續尋找屬於自己的天地。

張大千代表作

- 1971年《可以橫絕峨嵋巔》(潑彩山水圖)

- 1973年《青城天下幽》潑彩山水圖

- 1978年《長江江靜瀨船秋水釣魚》潑彩山水圖

- 1979年《闊浦遙山系列》潑彩山水圖、《摩耶精舍外雙溪》潑彩山水圖、巨幅金箋《金碧潑彩紅荷花圖》。

- 1981年《台北外雙溪摩耶精舍》潑彩山水圖。

- 1982年《人家在仙堂》潑彩山水圖、《春雲曉靄》潑彩山水圖、大風堂作潑彩山水圖、《水殿幽香荷花圖》、《水墨紅荷圖》

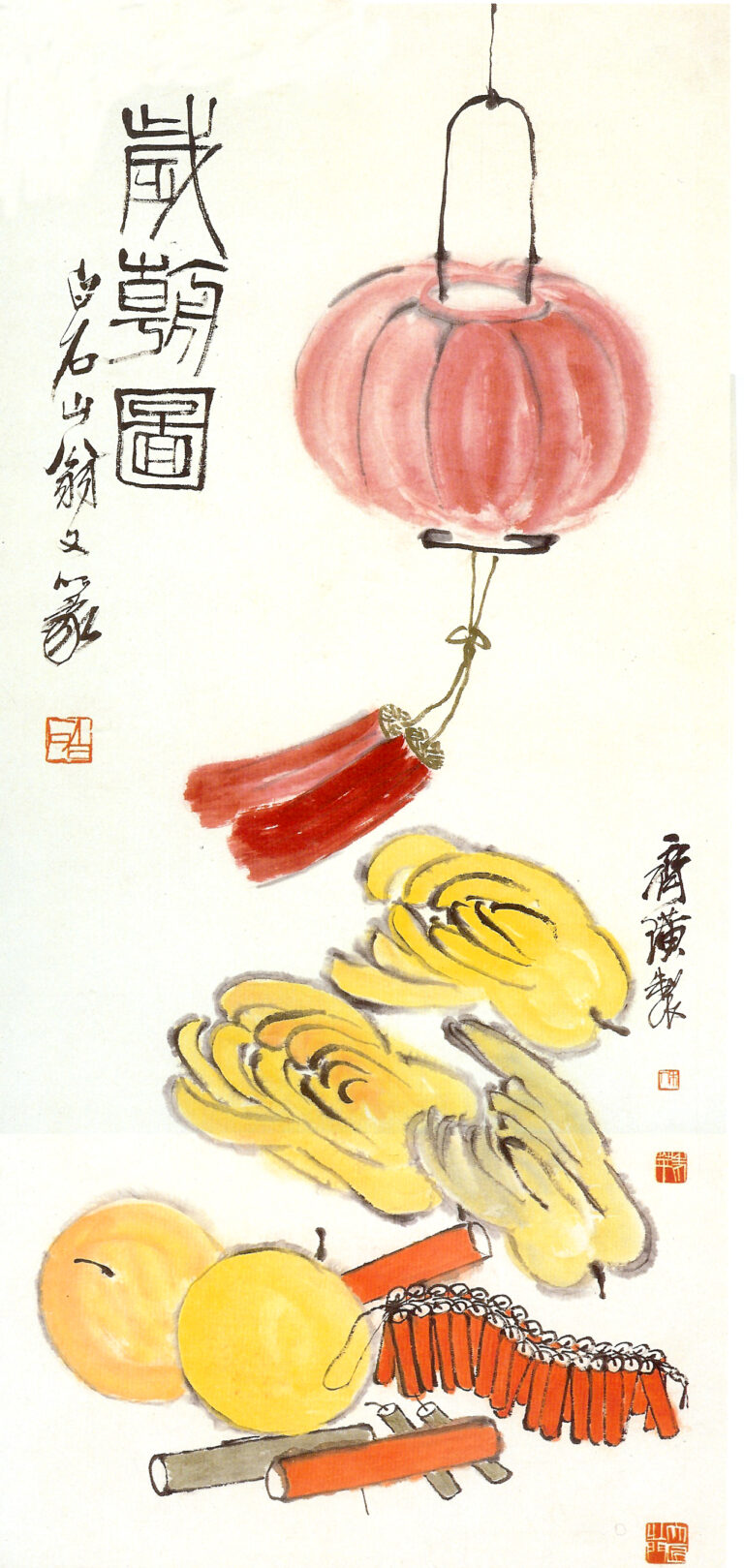

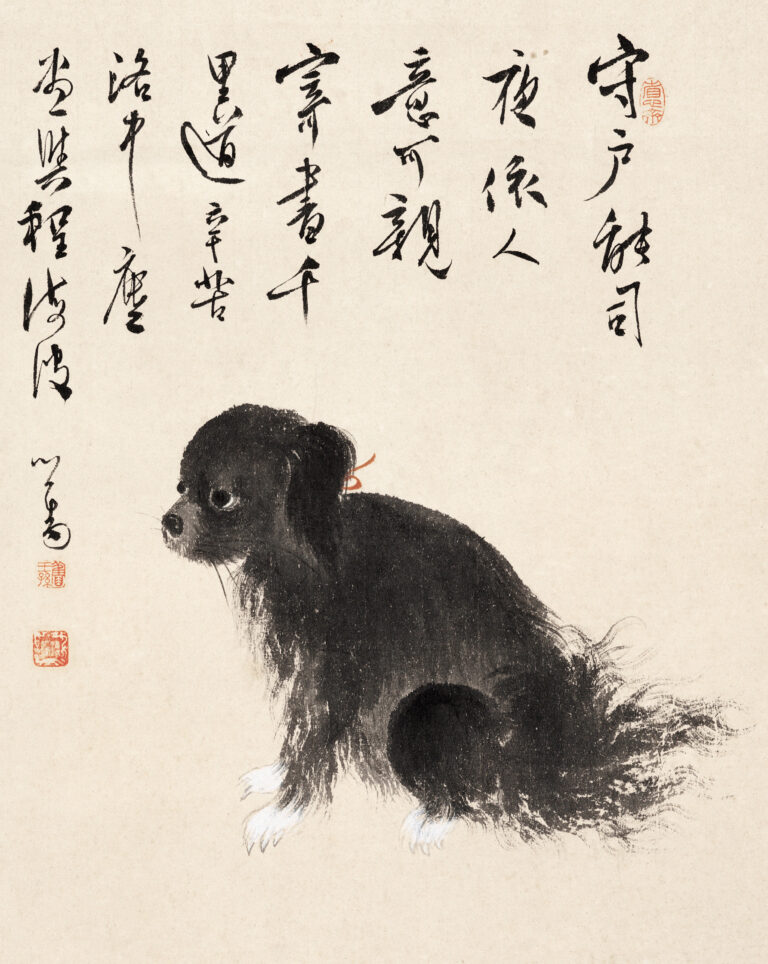

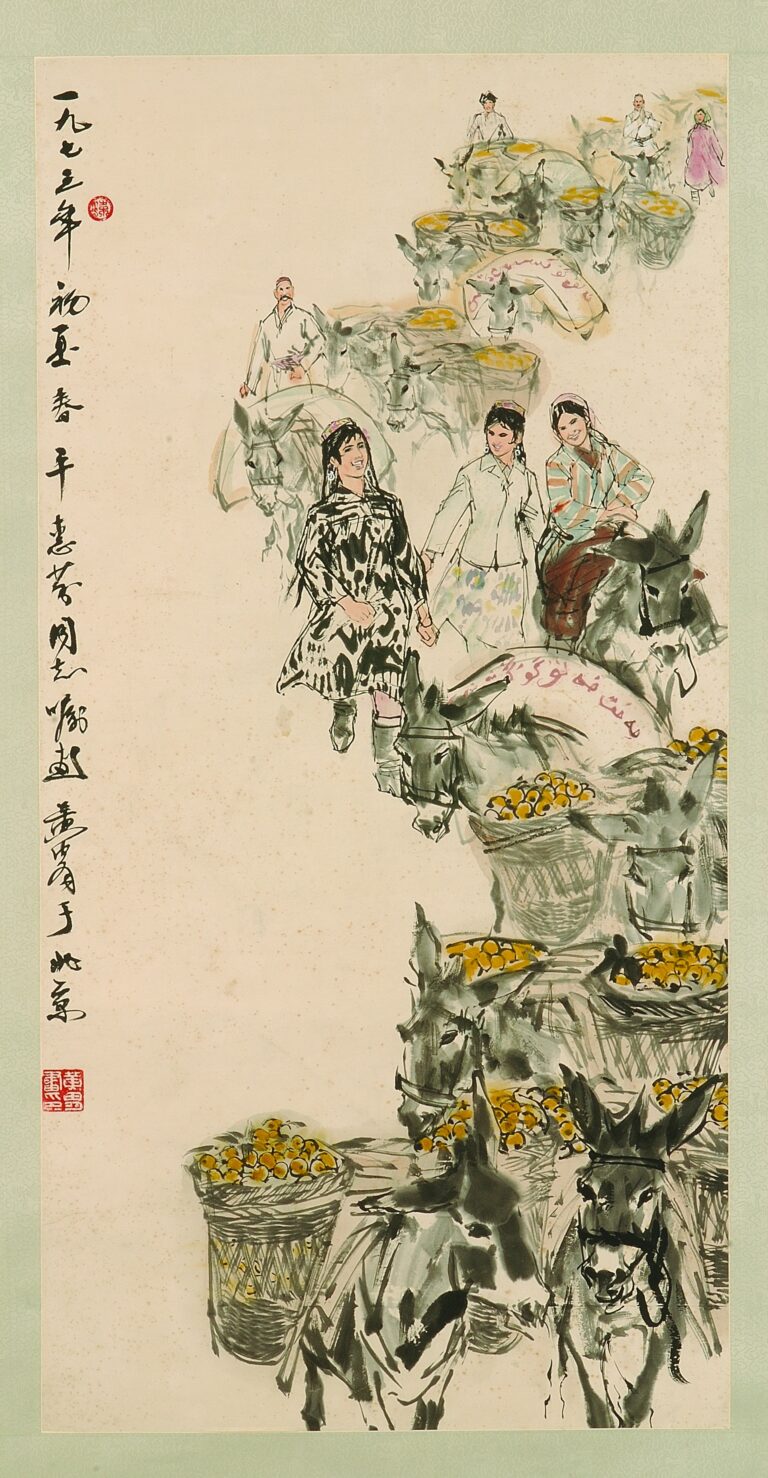

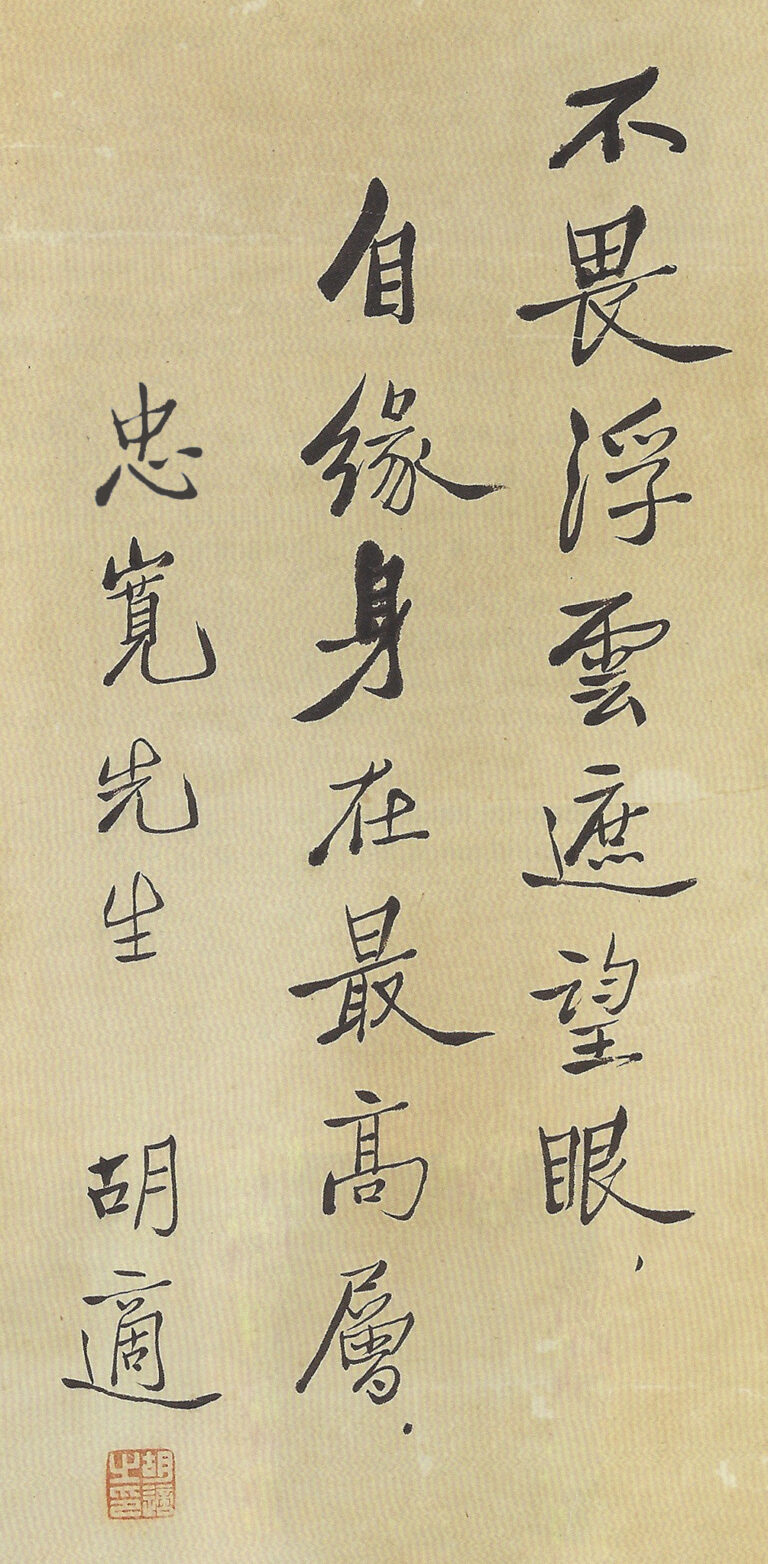

張大千作品