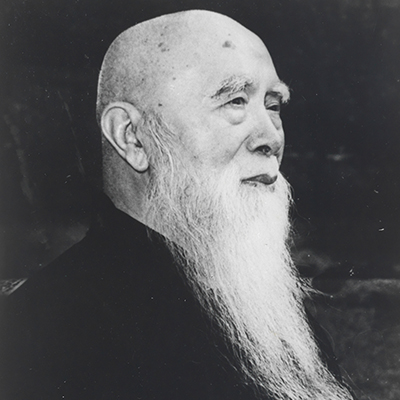

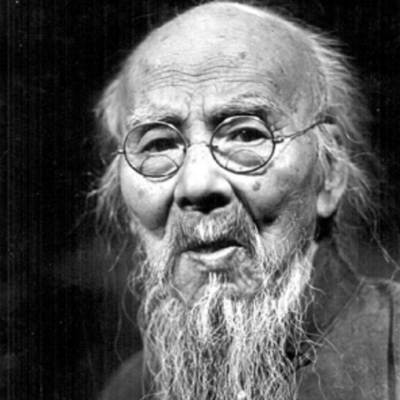

徐悲鴻(1895–1953),江蘇宜興人,集中國畫、油畫、書法於一體,是20世紀最具影響力的中國畫家之一。他不僅精通傳統中國畫,更深受西方寫實主義影響,推動中國美術教育現代化,被譽爲“現代中國美術教育之父”。他那橫跨古今、貫通中西的藝術體系,成爲中國現代美術史上的里程碑。

一、清貧書香背景,幼承家學

徐悲鴻出生於江蘇宜興計亭橋鎮,家境貧寒但書卷氣濃厚。自幼臨摹吳友如人物畫與《四書》《左傳》,6歲學書法、9歲學畫,直接從父親大師傅達章習藝。少年時遊歷鄉間,觀察動物:牛、馬、鵝、貓等,常寫生後入畫,其敏銳觀察與寫實主義萌芽漸顯。

儘管家貧,繼父幫助他入學宜興初級師範並接受基本教育,後來赴上海闖蕩,歷盡波折但從不放棄繪畫夢想。他曾爲求學到上海、遇到出版社插圖機會,也歷經失敗、抑鬱、回鄉再奮起。正是這些動盪磨礪了他堅韌人格與藝術追求。

二、滬上啓學,西藝初涉(1915–1919)

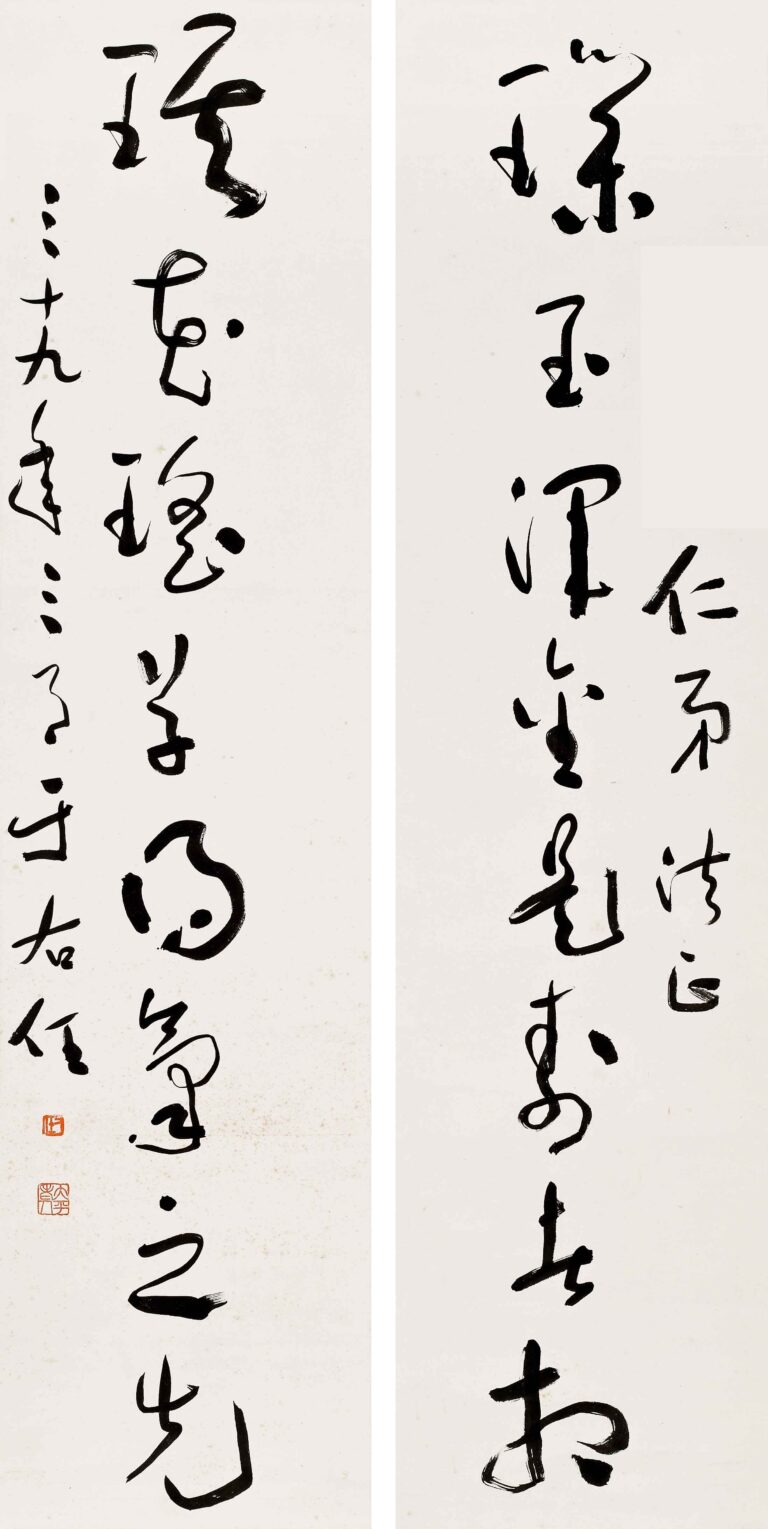

1915年,徐在上海從事插圖、美術補習等工作,同時結識高奇峰等人,並獲康有爲引薦學習書法,進入震旦大學美術系。上海成爲他初識印象派油畫、歐洲寫實傳統的重要窗口,觀摩海派大師與西方畫家的作品,進一步堅定他“中西融通”的藝術路徑。

三、日本、歐洲留學與技法精進(1917–1927)

1917年,徐悲鴻赴日本東京研習繪畫。1919年他獲公費資助赴法國留學,先後就讀巴黎朱利安學院與巴黎國立高等美術學院(Académie Julian、ENSBA)。

在歐洲,他深入盧浮宮、柏林藝術學院研習素描、油畫、人體結構;師承德法名家弗拉孟(François Flameng)、達仰·布佛萊(Pascal Dagnan-Bouveret),閱讀西方寫實傳統的精髓。在巴黎,他刻苦練習素描,曾因繪畫過度導致腹痛,也從中堅守初心與技藝。

四、回國初戰,推廣新畫法(1927–1937)

1927年,徐悲鴻回國,任北京大學畫法研究會導師、南京中央大學教授。1926年於上海舉辦個展大獲成功,其歷史畫、人物、奔馬作品受關注,同時推動中西技法融合。

1933年,他策劃“近代中國繪畫展”巡迴歐洲,展品至法國、德國、意大利、比利時、蘇聯,推廣中國現代畫風,受到國際好評。

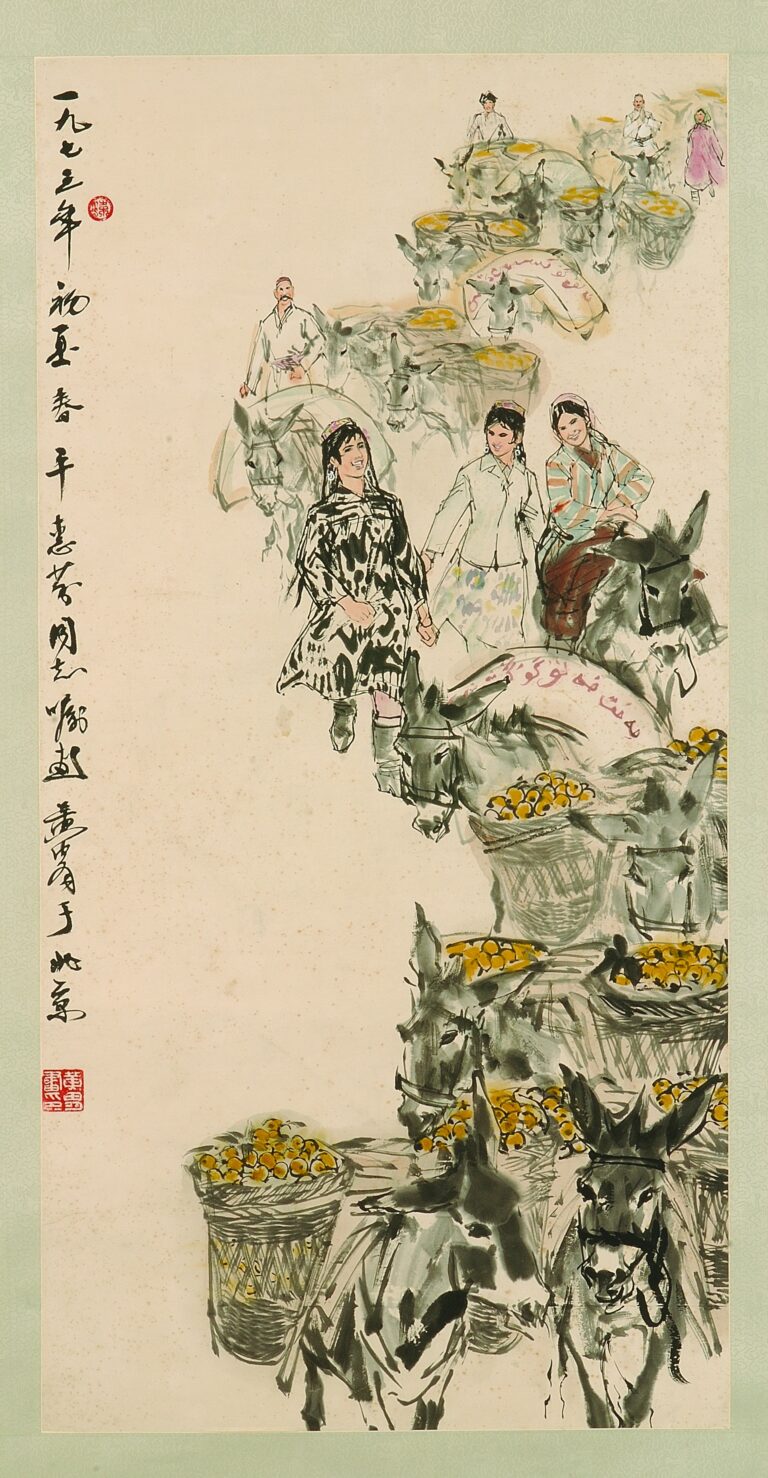

五、戰時寫生與社會責任(1937–1949)

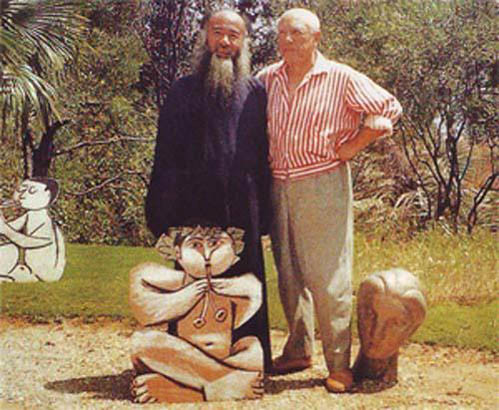

抗日戰爭爆發後,徐隨學校西遷重慶,投身畫界。他將在東南亞(新加坡、印度)的畫展所得全部捐獻抗戰,用實畫服務國難。他與泰戈爾、甘地等人結交,併為印度當代題材創作如《愚公移山》等鉅作,成爲現實主義中國畫的代表之一。

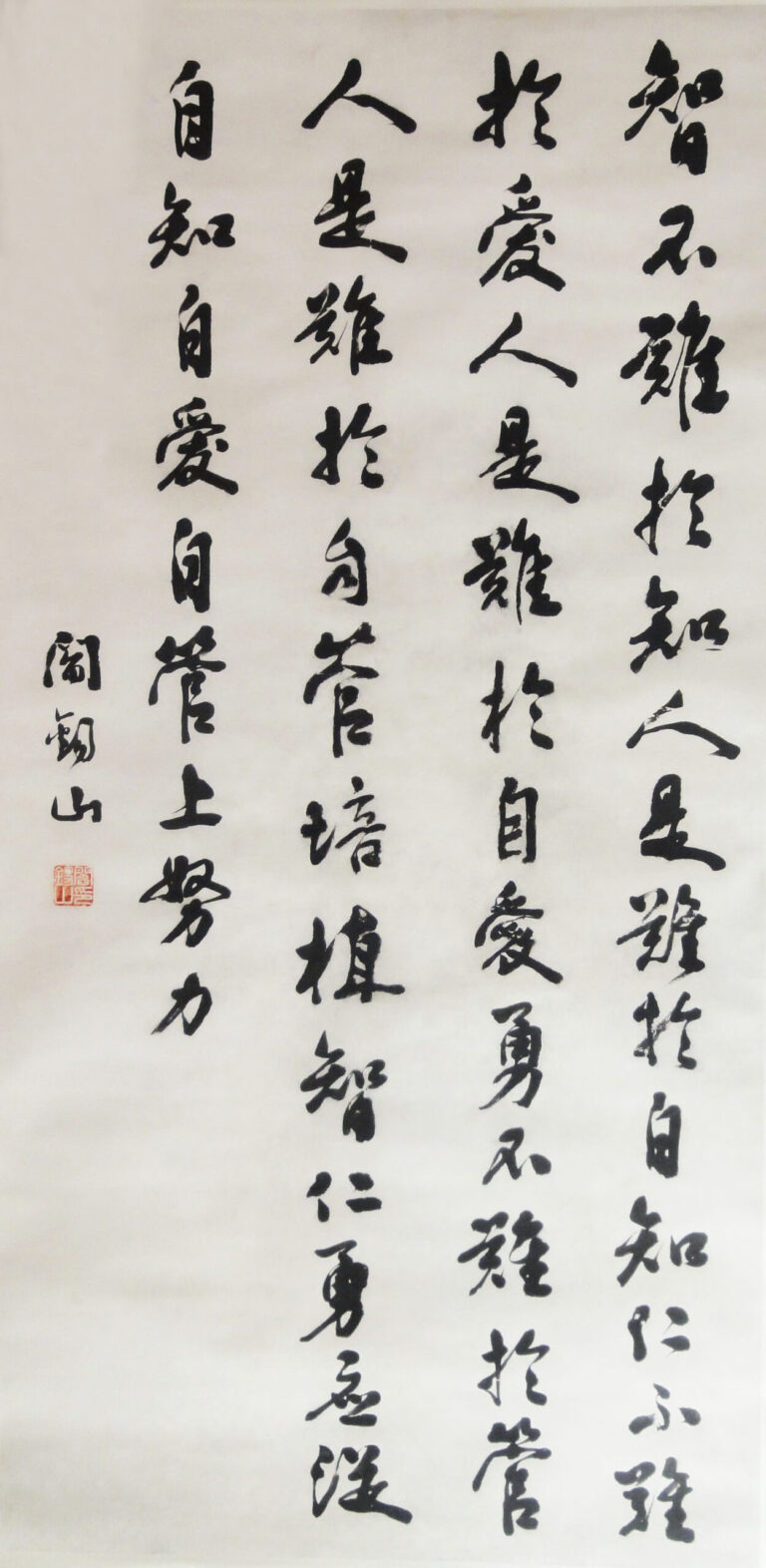

1942年,在重慶籌建中國美術學院,致力培養新一代畫家,強調素描功底與寫實方法,將中國畫與西方技巧深度融合,發表了著名學術思想:“古法之佳者守之、垂絕者繼之、不佳者改之、未足者增之。”。

六、建院並任政通美育(1946–1949)

1946年,徐出任北平藝專(即中央美術學院前身)校長,高舉寫實主義旗幟,將素描、速寫、人體結構納入教學核心;同時兼任安徽、浙江等多所高校的美術系主任,加強教學改革與產教融合,影響深遠。

七、新中國領導藝術教育事業(1949–1953)

1949年後,徐悲鴻出任中央美術學院院長、中全國美術工作者協會主席,實現他建立國家美術教育系統的夢想。他嚴禁形式主義與抽象主義,強調繪畫中“寧方毋圓,寧拙毋巧”,主張以人民、國民、歷史爲核心創作。

1951年,他親赴工地寫生,準備創作大型油畫卻因病倒下。1953年,他病逝北京,享年58歲。遺產囊括1200餘幅作品及大量中外書畫與文獻,全部捐獻國家,館藏於北京徐悲鴻紀念館。

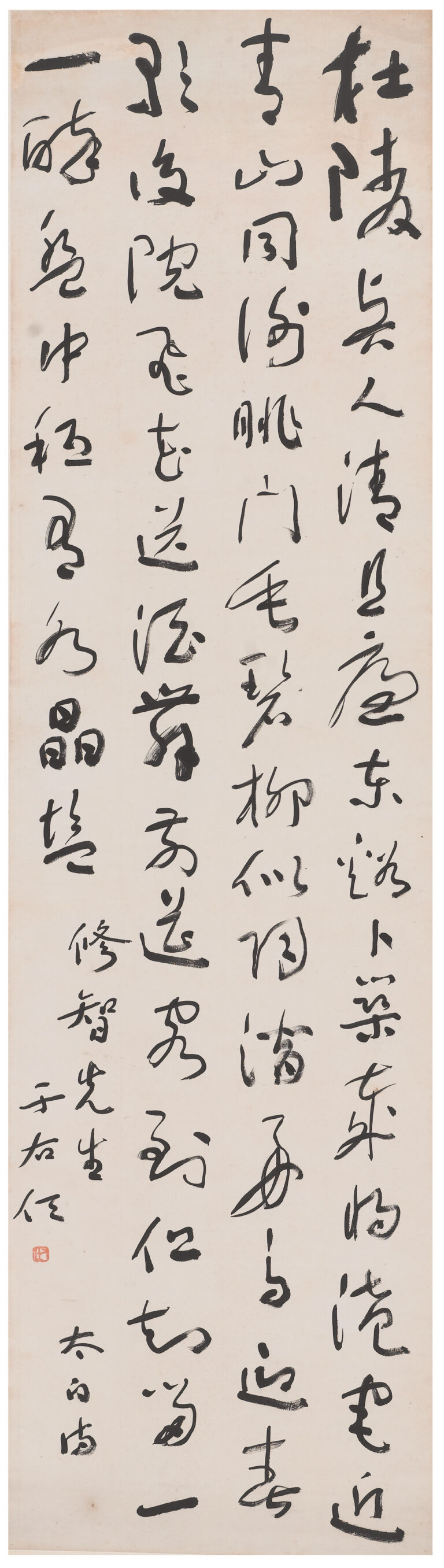

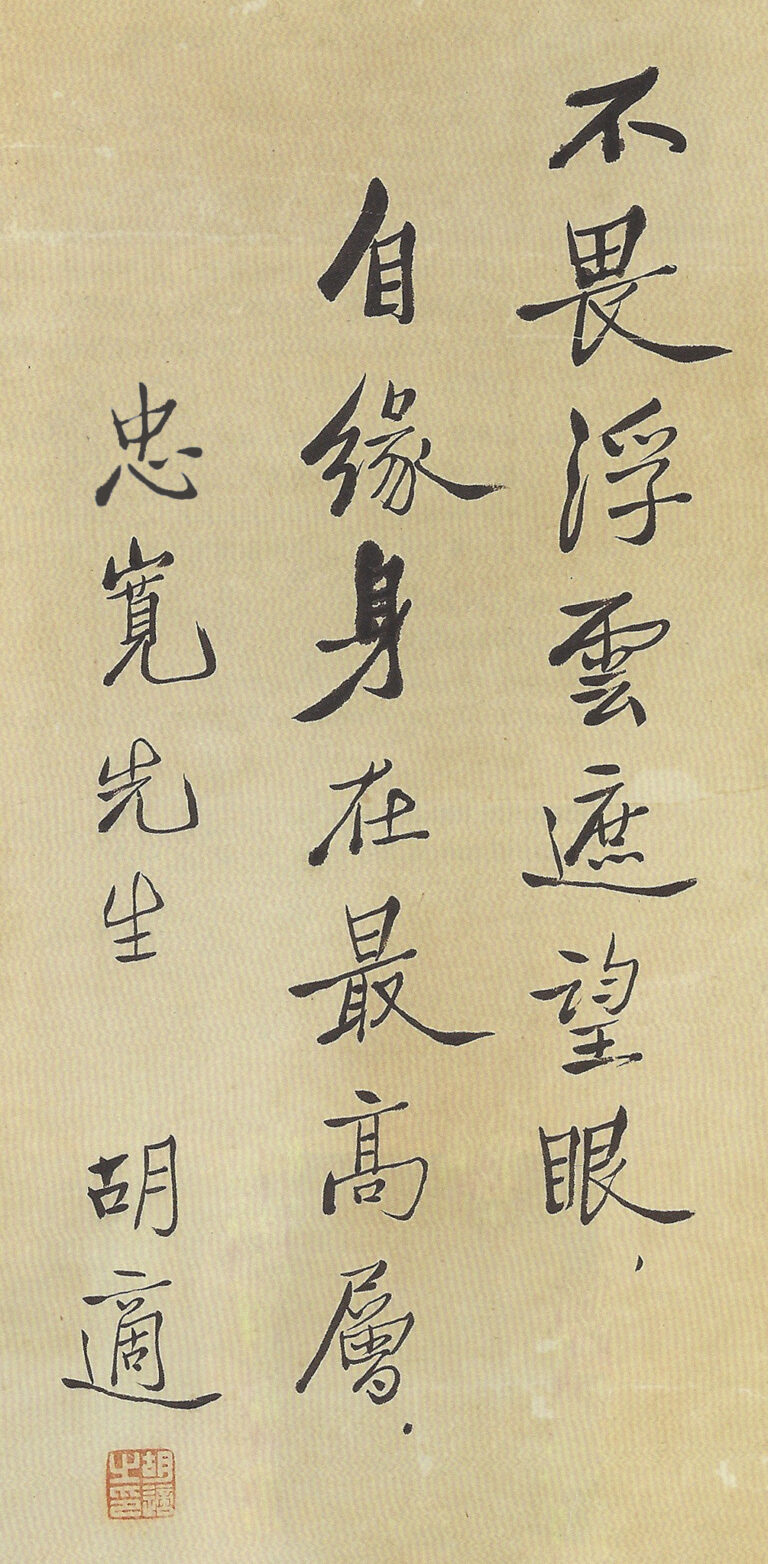

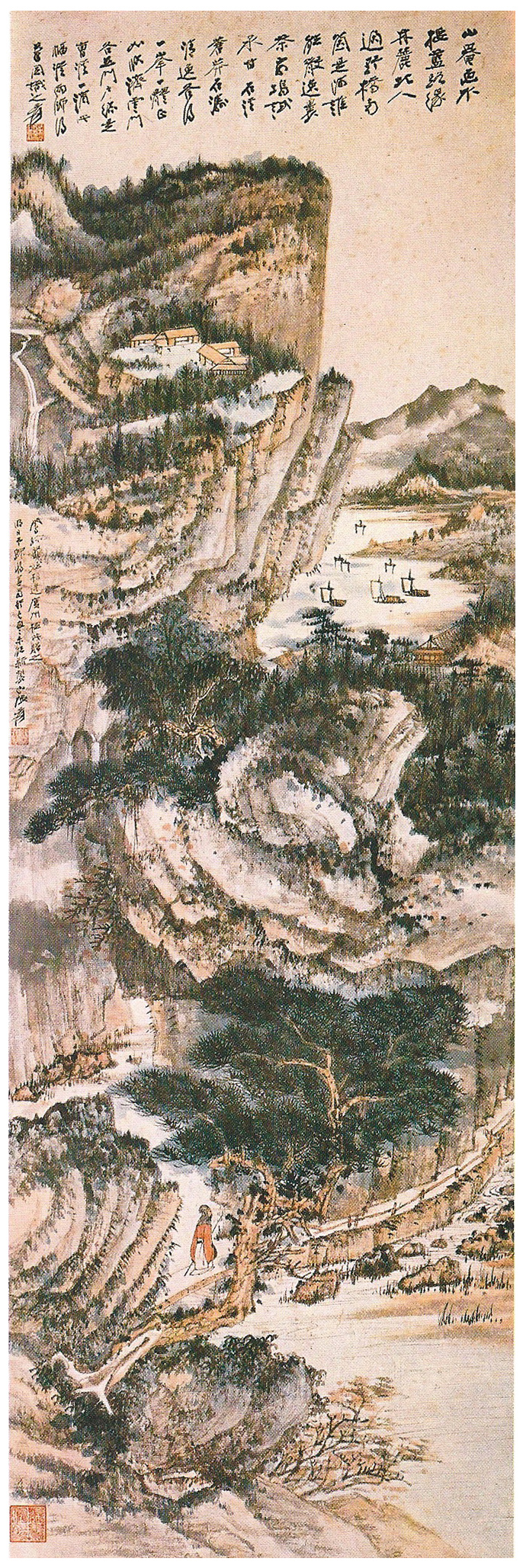

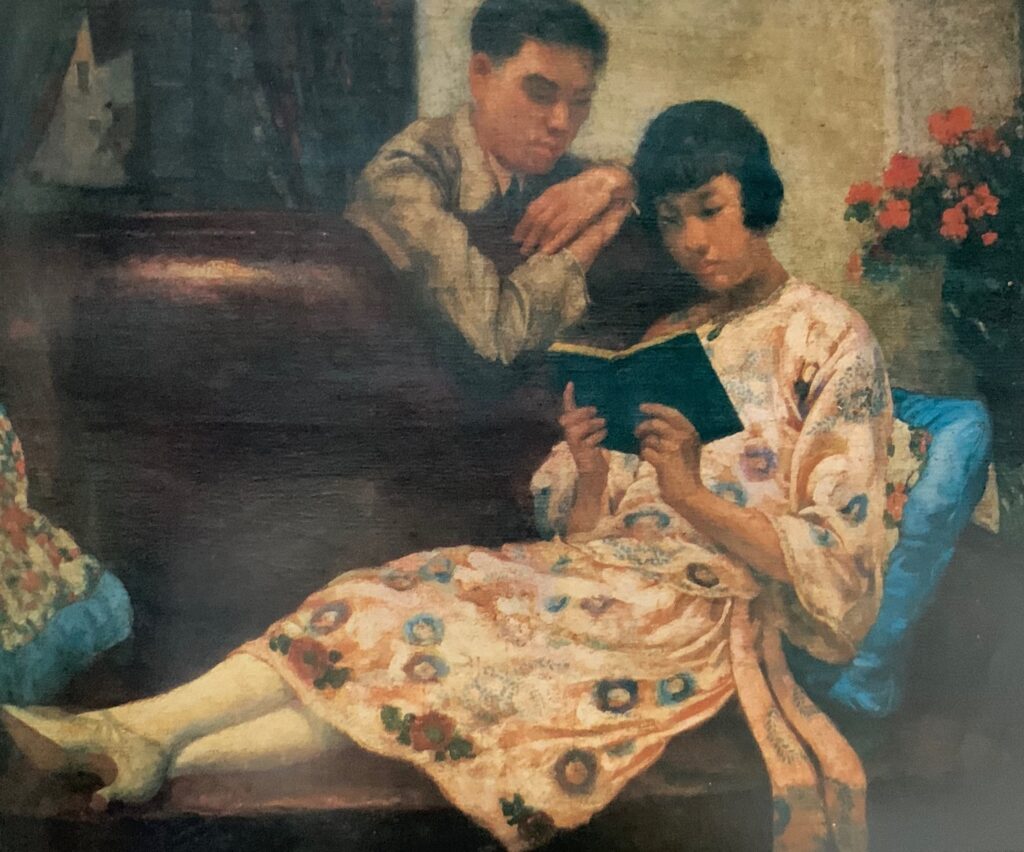

八、代表作與藝術風格

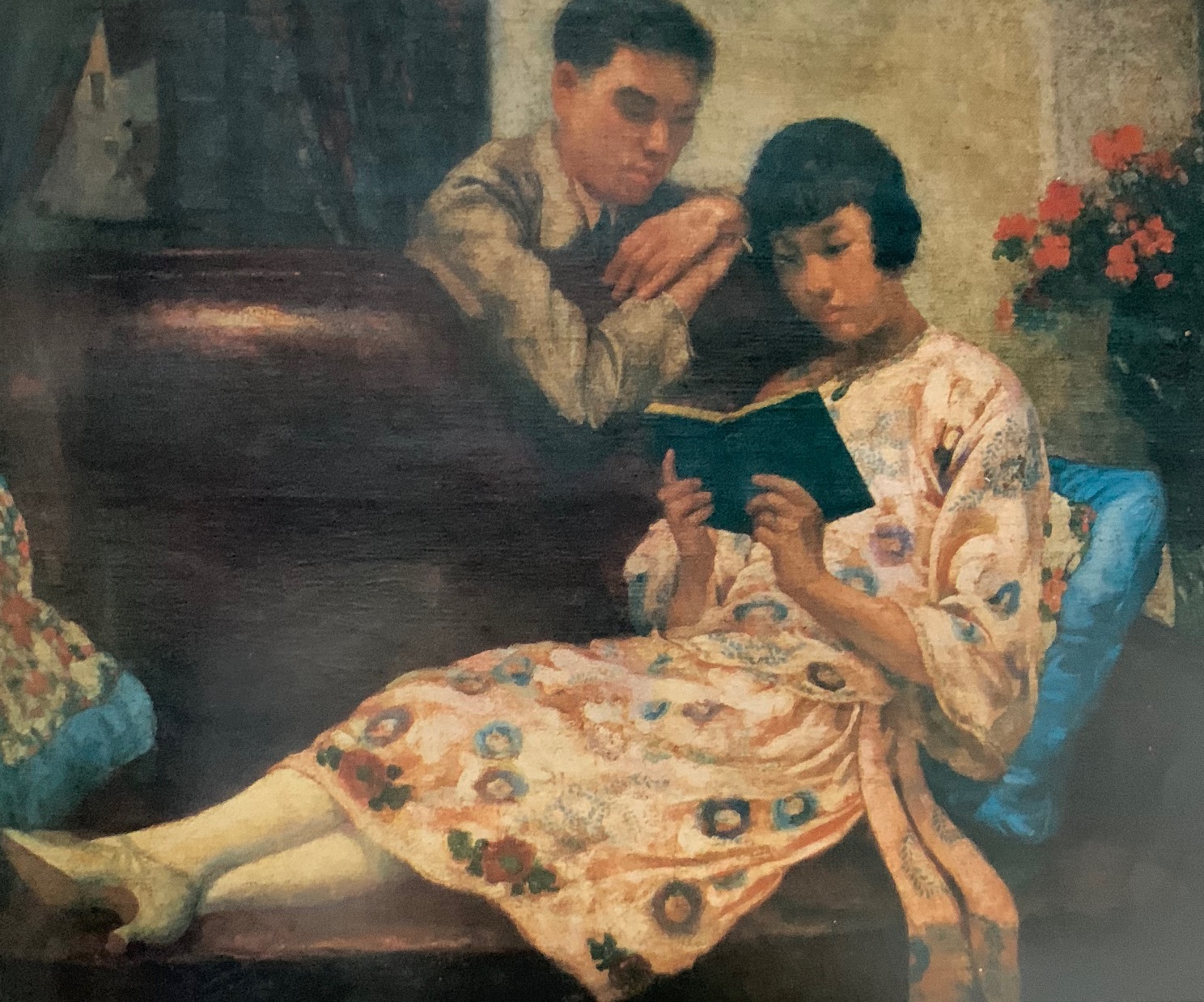

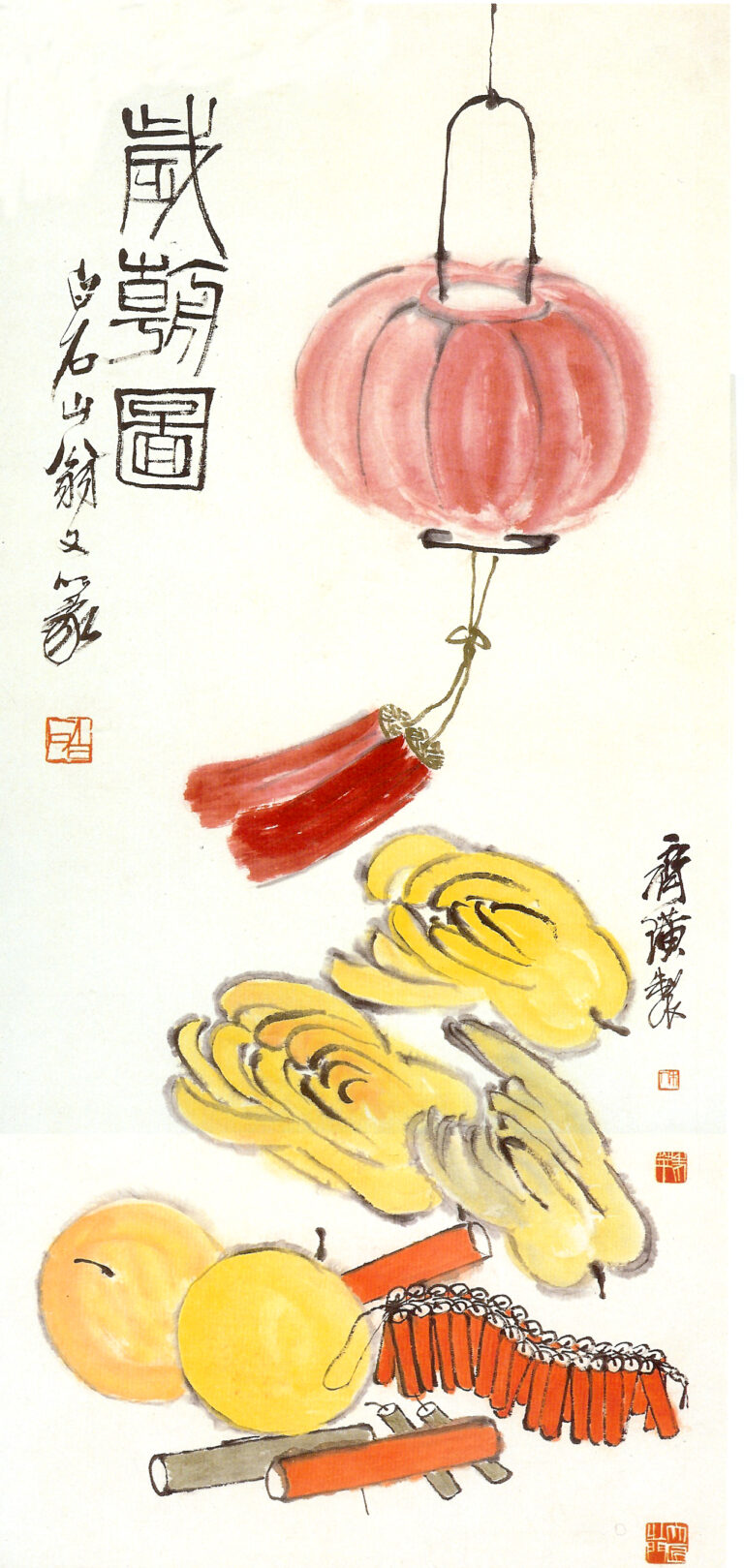

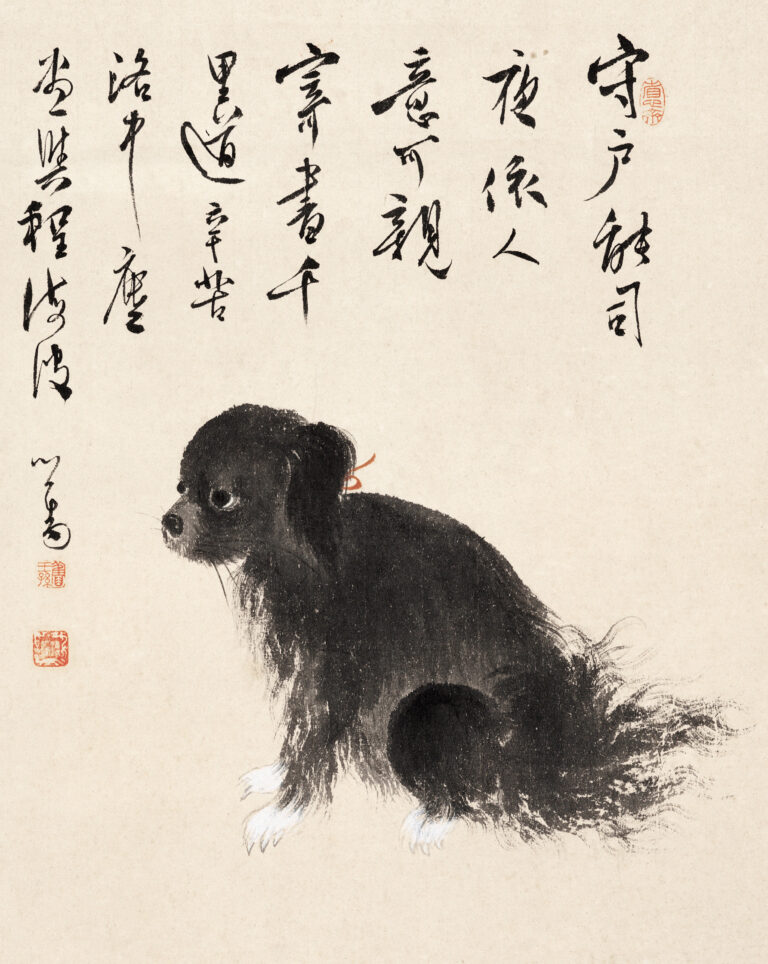

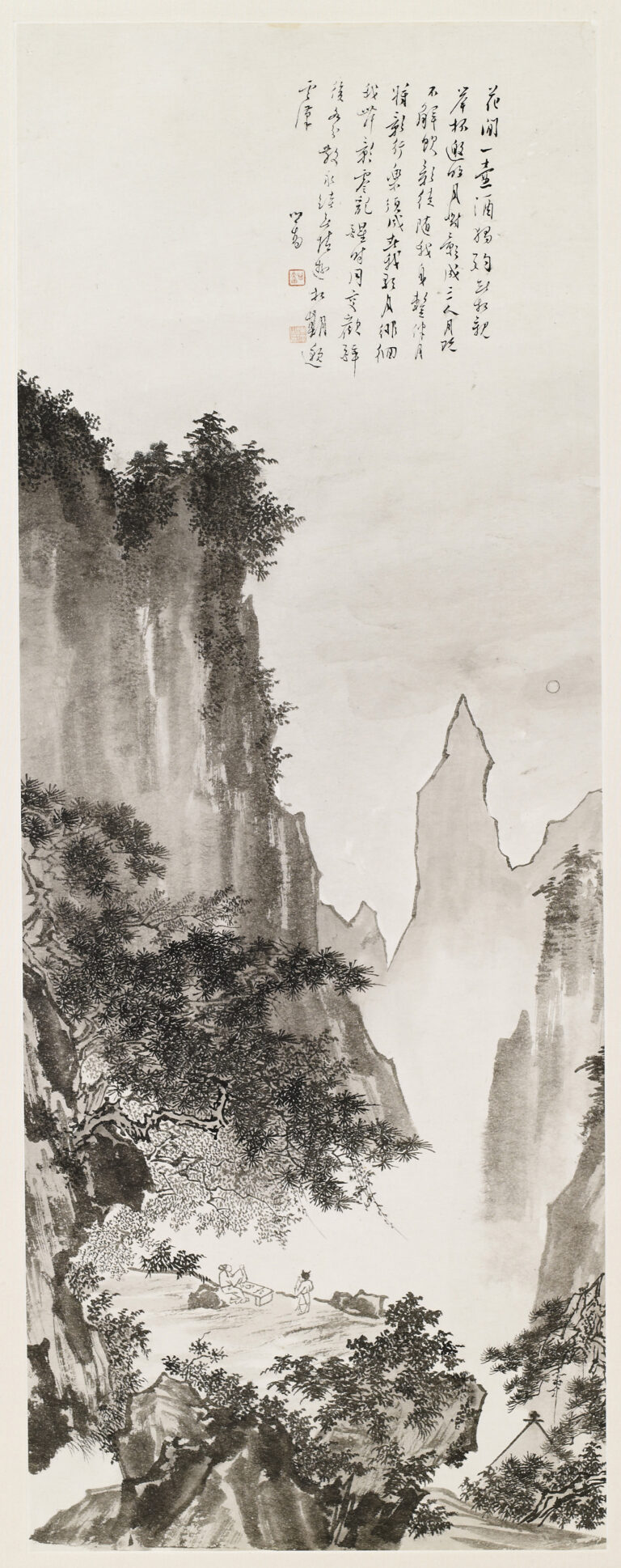

代表作:《愚公移山》《田橫五百壯士》《溪河牧牛》《九方舉》《巴人汲水》《愚公移山》(中國畫巨幅)、《Stroking the Cat》《Portrait of Ms Jenny》等(油畫/寫實肖像)。

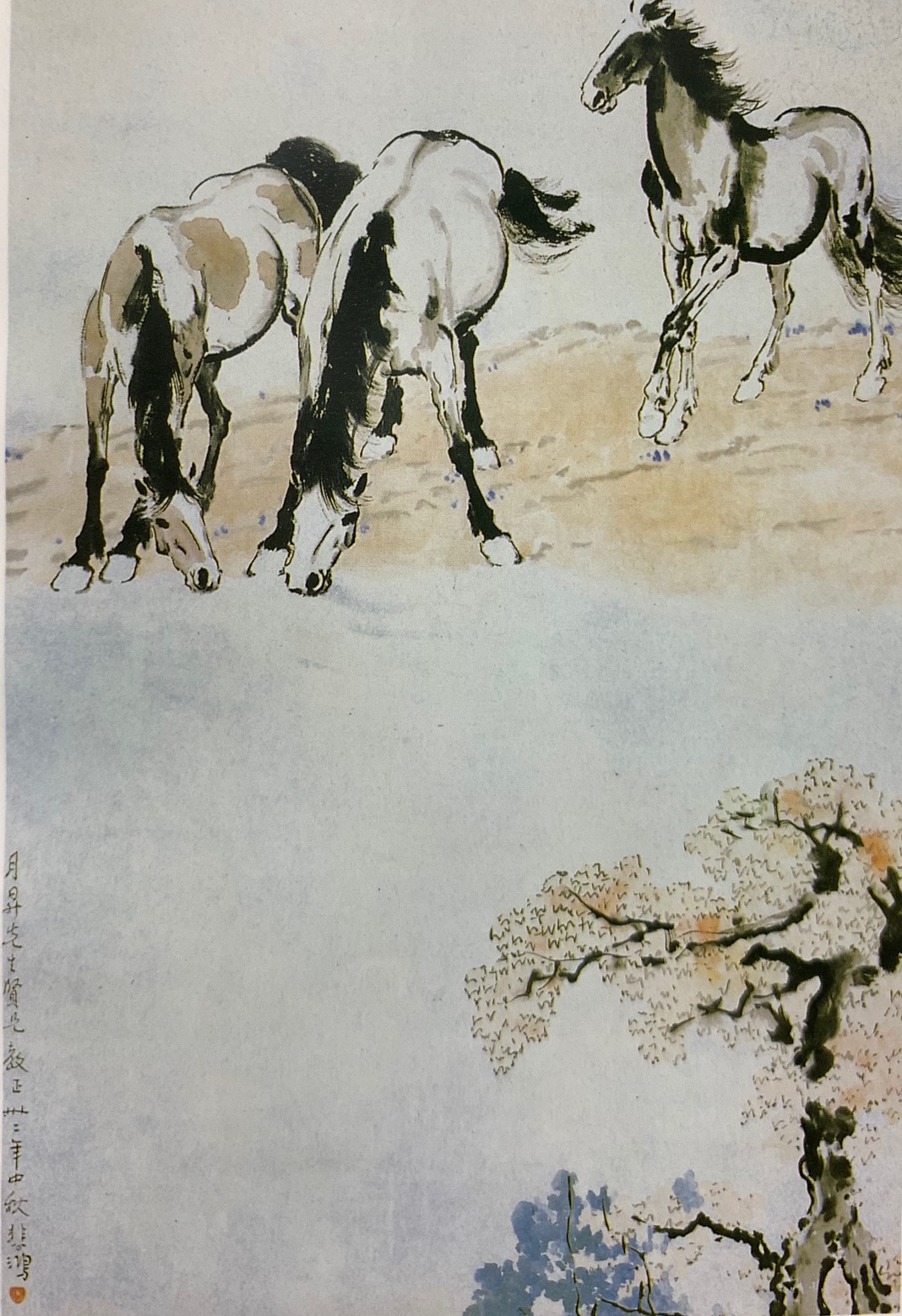

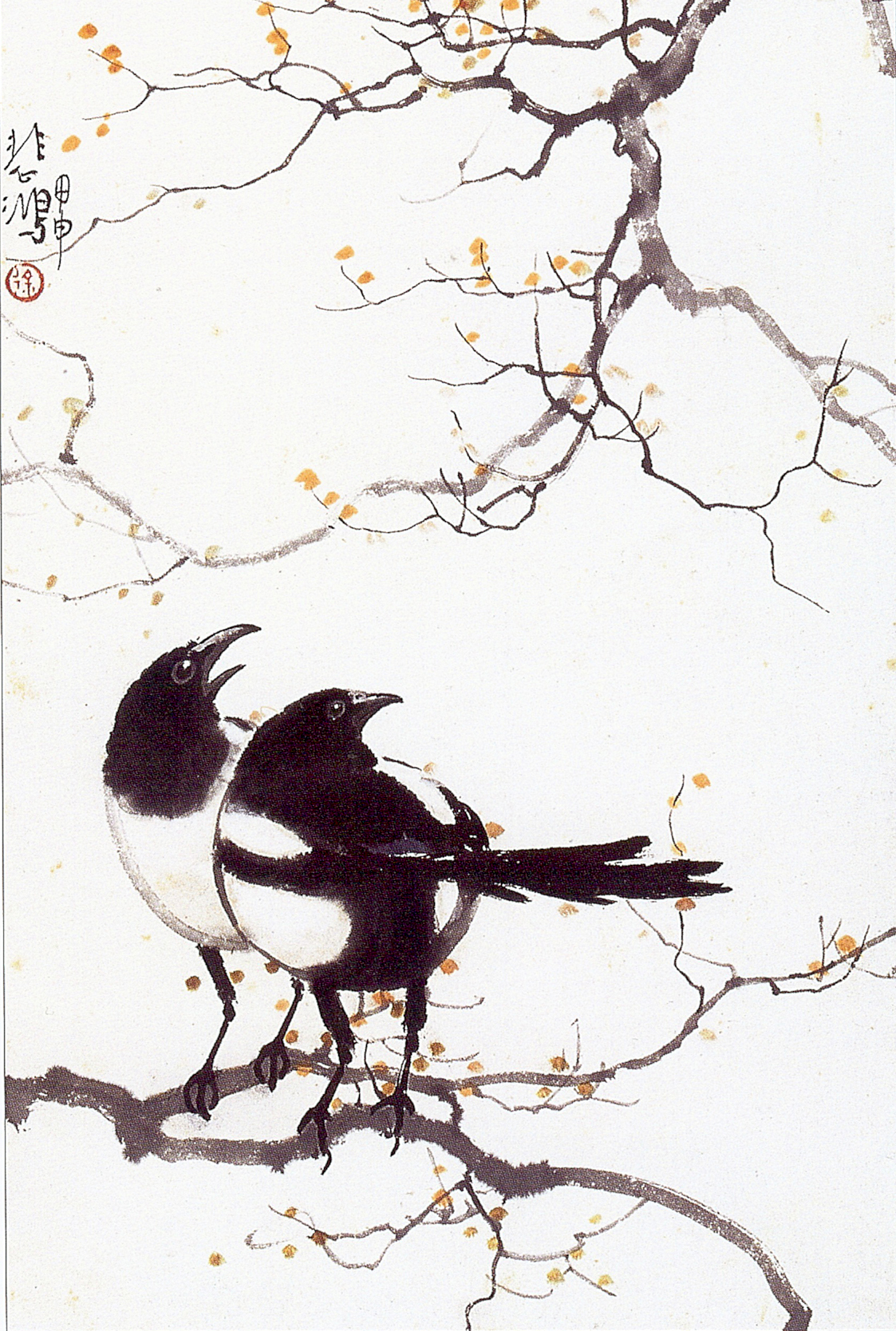

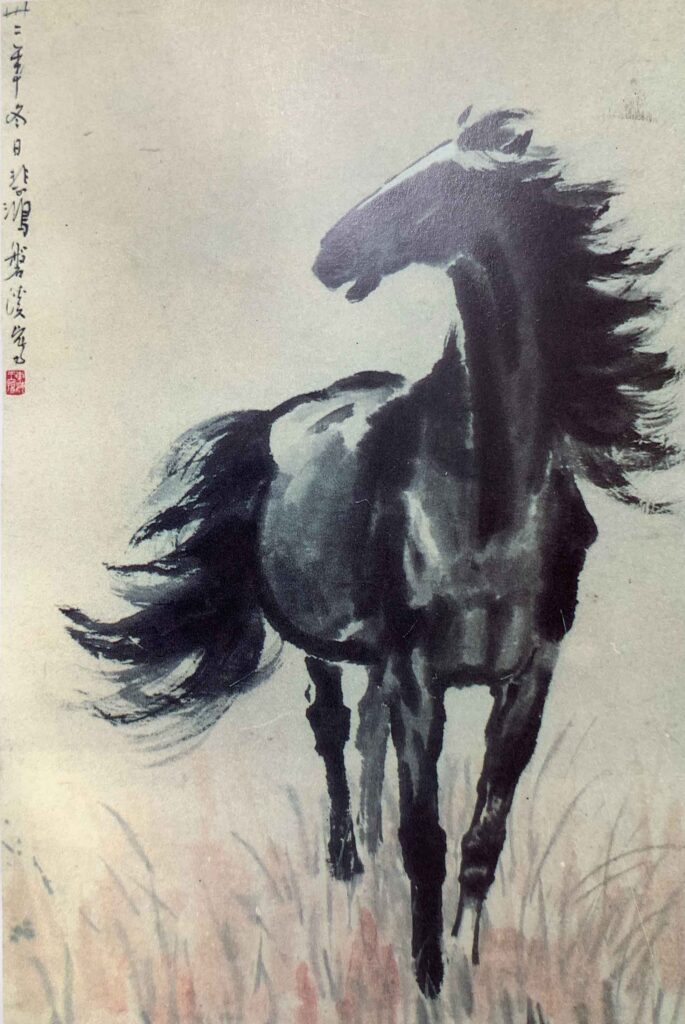

藝術風格:融閤中西,繼承傳統筆墨與寫意技巧,同時引入西式透視、解剖學與明暗對比,建立“主體+寫實+氣韻”的筆法系統。《奔馬》系列將墨韻與結構完美結合,其奔騰姿態、氣勢磅礴、生命力強烈,可謂中國畫史上絕唱。

九、教學與影響

徐悲鴻爲國培養衆多美術家(吳作人、何家英、潘天壽等)、被譽“桃李滿天下”。他重視實地寫生、模特訓練,推廣素描速寫,堅守現實主義道路。其美學主張:“凡可採者融之,貴精微與廣大並重”成爲中美術教育不朽準則。

十、國際聲譽與爭議

徐悲鴻被譽爲“現代中國畫之父”、“四大院長”之一;作品在歐洲、美洲、東南亞展出,創作觀念獲得外國好評。但他反對現代主義抽象藝術,堅持寫實道路,後來受西方批評“保守”或“方法主義”,但他的時代使命與教育改革雄心不可抹殺。

十一、紀念館與傳承

1953年逝世後,中央成立北京徐悲鴻紀念館,永久陳列其畫作1200餘件,其中包括團隊藏中國古今書畫與碑帖。紀念館亦是中外學者研習徐氏藝術的重要教材基地。

十二、藝術精神與時代意義

徐悲鴻致力於以筆墨承載時代意識:抗戰時期他以畫筆歌頌堅韌、民族精神;建國後,他用精湛技藝打造國畫教育體系;他一生主張“爲人民服務”的藝術理念,兼具人文情懷與科學訓練,可謂“藝術即時代”的踐行者。

結語

徐悲鴻的藝術生涯,是一條跨越文化傳統與時代變革的恢弘軌跡。他以自身經歷闡釋——筆墨與寫實並無衝突,而是可以相輔相成。他主張“既融合傳統,又接觸西藝;既訓練技法,又表現精神”,其作品與教育理念成爲新中國美術教育的重要座標。

他雖早逝,卻留下豐富遺產:不僅是經典作品,更是觀念與教學之遺。今天,無論是紀念館、研究者,還是廣大書畫愛好者,皆從他的作品與精神中感受到那份縱橫交錯的藝術生命。

如您擁有徐悲鴻作品、書信、手稿等珍藏,歡迎與德華堂聯繫。我們致力高價收藏、專業鑑定與永久保存,助您傳承這位民族美術巨擘的不朽藝術與時代意義。

作品集