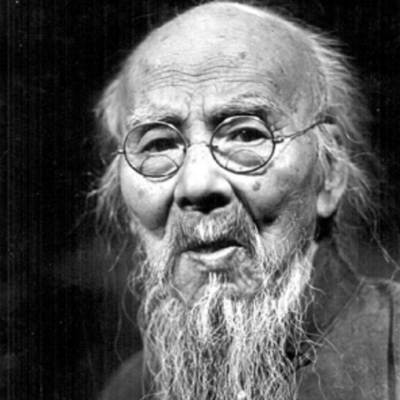

一、漳州根深:學府啟蒙與基督教家風

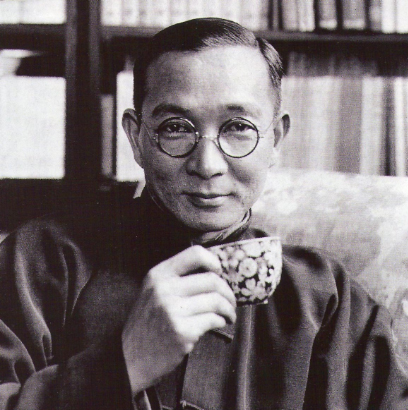

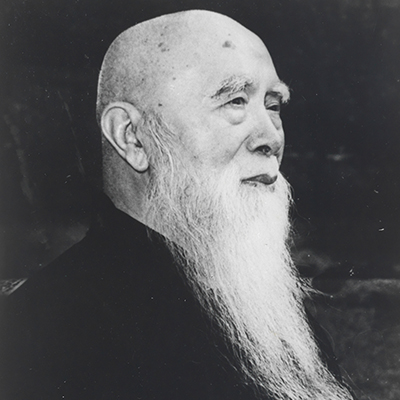

林語堂原名林和樂(或林玉堂),生於福建漳州平和坂仔鎮,自幼受家庭儒雅與基督信仰薰陶。家境雖不富裕,卻因父執信仰且重文化,為他培養了紮實的中文素養與純正的人文情懷。

二、跨國求學:英語、比較文學與語言學全才路

林語堂首先考入上海聖約翰大學攻讀英語,後赴美國哈佛深造比較文學碩士,並於德國萊比錫大學取得語言學博士學位,展現其具備東西語言與文化深厚理解的學術能力。戰前他曾任北京大學英文系教授、廈門大學文學院院長、南洋大學首任校長。

三、現代幽默與文化翻譯的開拓者

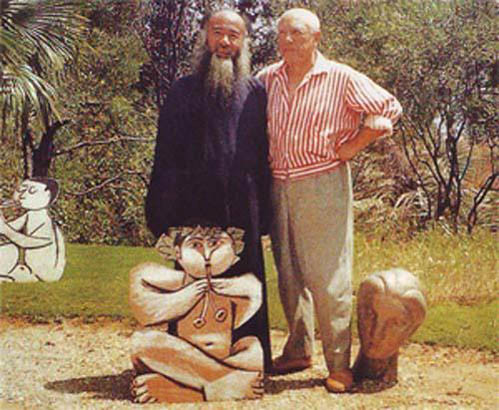

1930年代,林語堂受到西方現代散文風格影響,融閤中國語境創作出「幽默」文體——他是漢字「幽默」一詞的倡導者,立足於笑中帶思、寓教於談的中文散文《論幽默》等,導入中國讀者公眾視野。其英文作品如 My Country and My People(1935)、The Importance of Living(1937)及 A Moment in Peking(1939),以詼諧、睿智的中式觀點,讓西洋讀者領略中國文化倫理與生命態度。

四、兩度提名諾貝爾與文化自信的實踐

1940與1950年間,林語堂憑藉其跨語文、跨文化的影響力,兩度獲得諾貝爾文學獎提名。他推崇的「豁達幽默」與「幽默中國」思想,成為中華文化心態的重要推動力,也讓世界認識了不同於苦悶自虐的現代中國。

五、發明家身份:華文打字與字典創新

林語堂不僅對語言有理論造詣,也實踐了技術創新。他於1947年在紐約設計了中文字型打字機構。1972年,他又出版了採用全新編排法的《林語堂漢英大辭典》。這些努力皆彰顯了他對比語言流通與文化翻譯的深切追求。

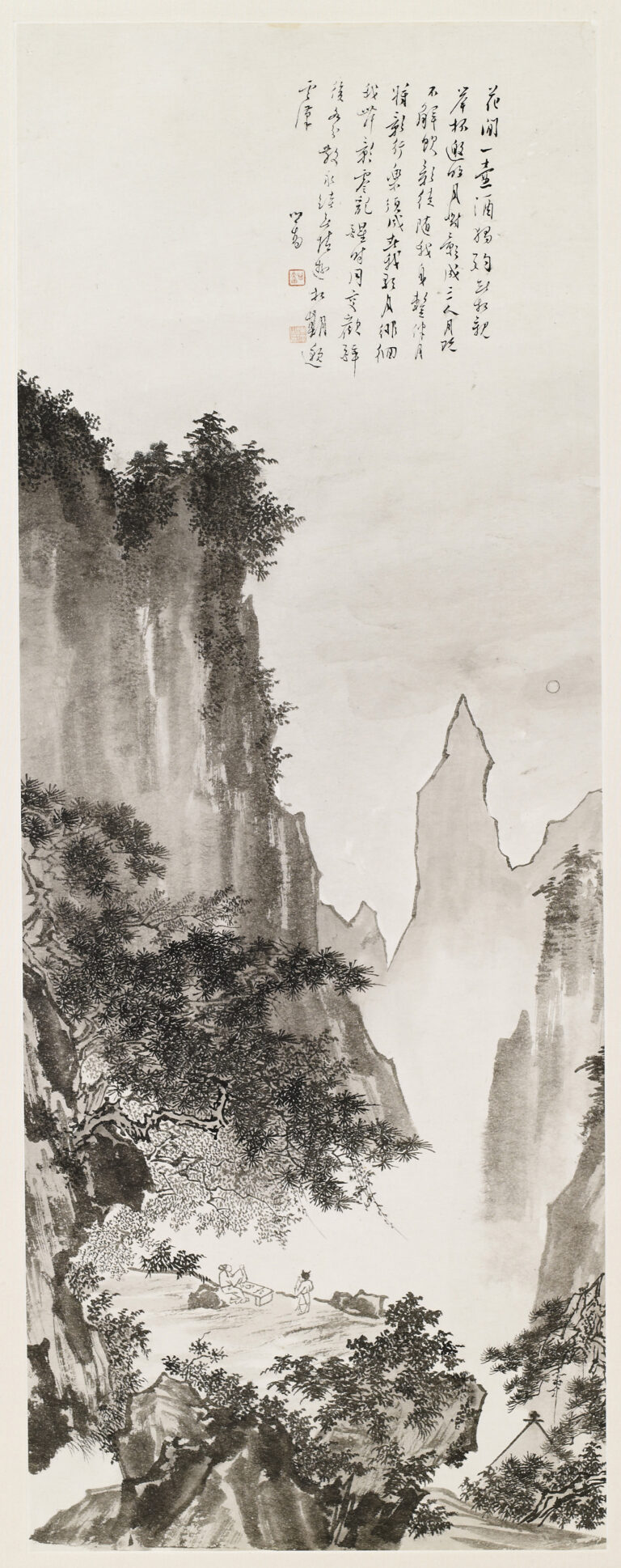

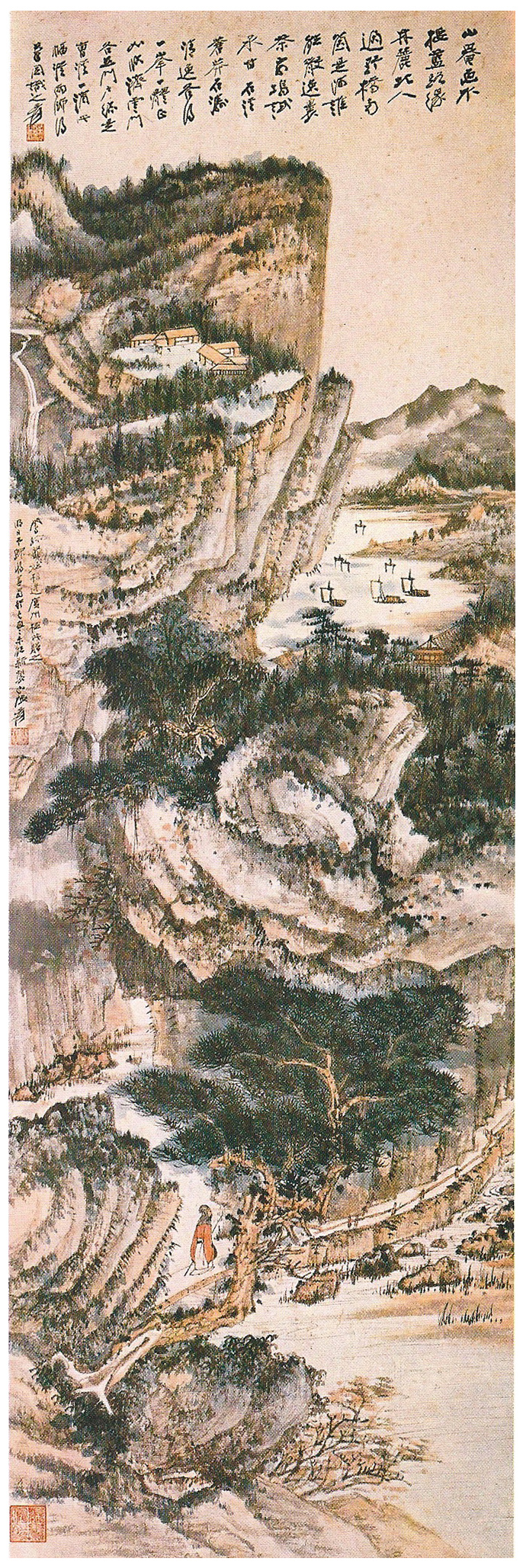

六、臺北「有不為齋」:哲學到位的浪漫實驗

1966年,已移居臺灣的林語堂在陽明山自設別墅,命名為「有不為齋」,寓意「君子有所為、有所不為」。該建築融閤中國四合院結構與西班牙風格,內設書房、臥室與魚池,旨在提供他安靜書寫與思考之所。

此地後轉為餐廳與紀念館,儲存完整、美景清幽、典雅大方,成為民眾來臺必訪的文化地標之一。

七、香港研究與文化連結

晚年林語堂定居香港,擔任香港中文大學研究教授、聯合國教科文組織美術與文學主任、國際筆會副會長等職,全程持守中西文化交流與講座出版的信念。

八、文化遺產與臺灣精神繼承

林語堂於1976年離世,安葬於臺北陽明山,其別墅「有不為齋」自2018年列入市定紀念建築,交由東吳大學與民間文教機構管理。每年皆舉辦閱讀會、文學論壇、茶會等活動,延續其「生活中有美、有詩、有幽默、有寧靜」的哲學。

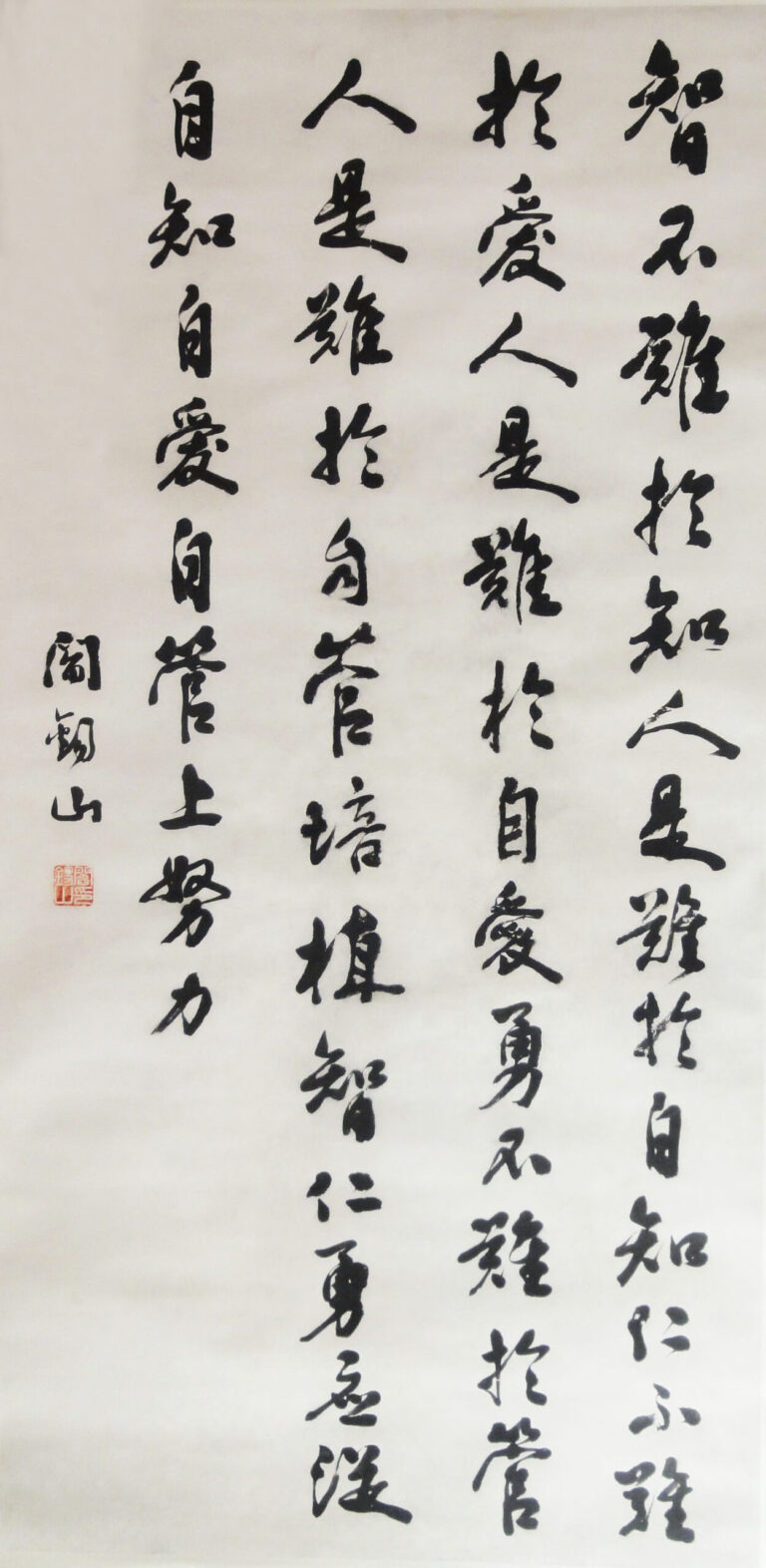

九、思想:幽默哲學與文化自信

林語堂重視“asian mind”的美在於「幽默與中庸」,認為生活不必灰暗,也不需隨波逐流。他強調中國文化之美應走向世界,也強調中國人在全球化浪潮中仍要保有骨氣、韌性與幽默。

十、文化影響:繼往開來的文學橋梁

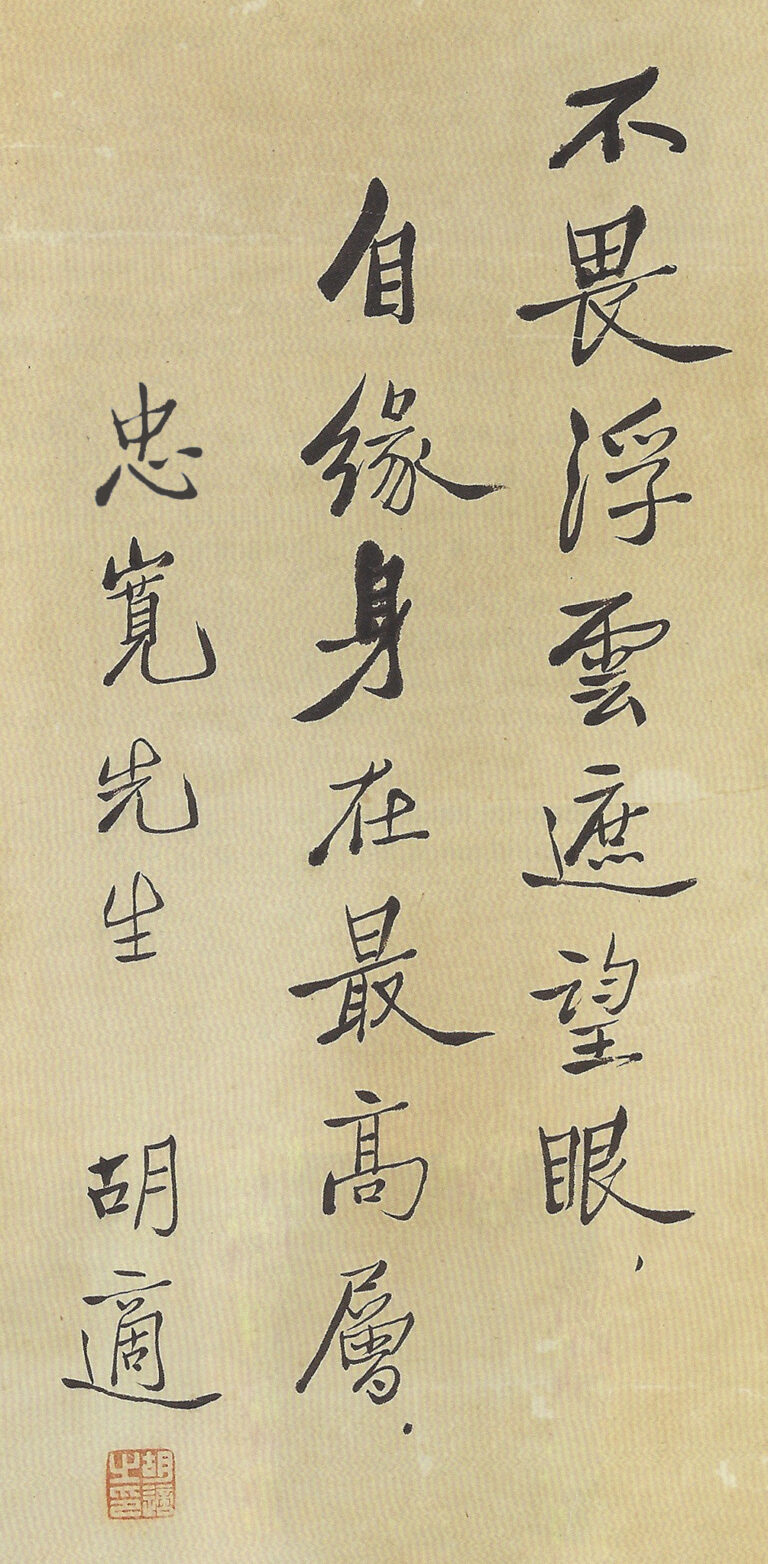

林語堂的幽默散文與文化論著,啟發了從臺灣到海外的華文讀者,他的語錄仍是文學課、新聞媒體與思想論壇上的經典名言:「生活是令人嚮往的」,「幽默是智慧的另一種體現」。

結語:笑看人生,書寫中西永恆

林語堂以他的文化實踐、幽默哲學與生活思辨告訴我們:文化無國界,而人格與生活是文化最終到位的土壤。他的「有不為齋」不只是寓所,而是一個生活理念、一種文化信念。他一生致力於文學創作、語言技藝、生活美學的實踐,並留給後世一本翻不盡的「人生散文」。

德華堂誠邀您的共襄盛舉

若您收藏有林語堂先生的著作、手稿、紀念品或與其相關歷史文物,請與我們聯絡。德華堂專注高價收購近現代文學名家珍品,堅持專業儲存與文化尊重,一同傳承林語堂的幽默智慧與書寫精神,讓他的文化遺產繼續在世界發光發熱。

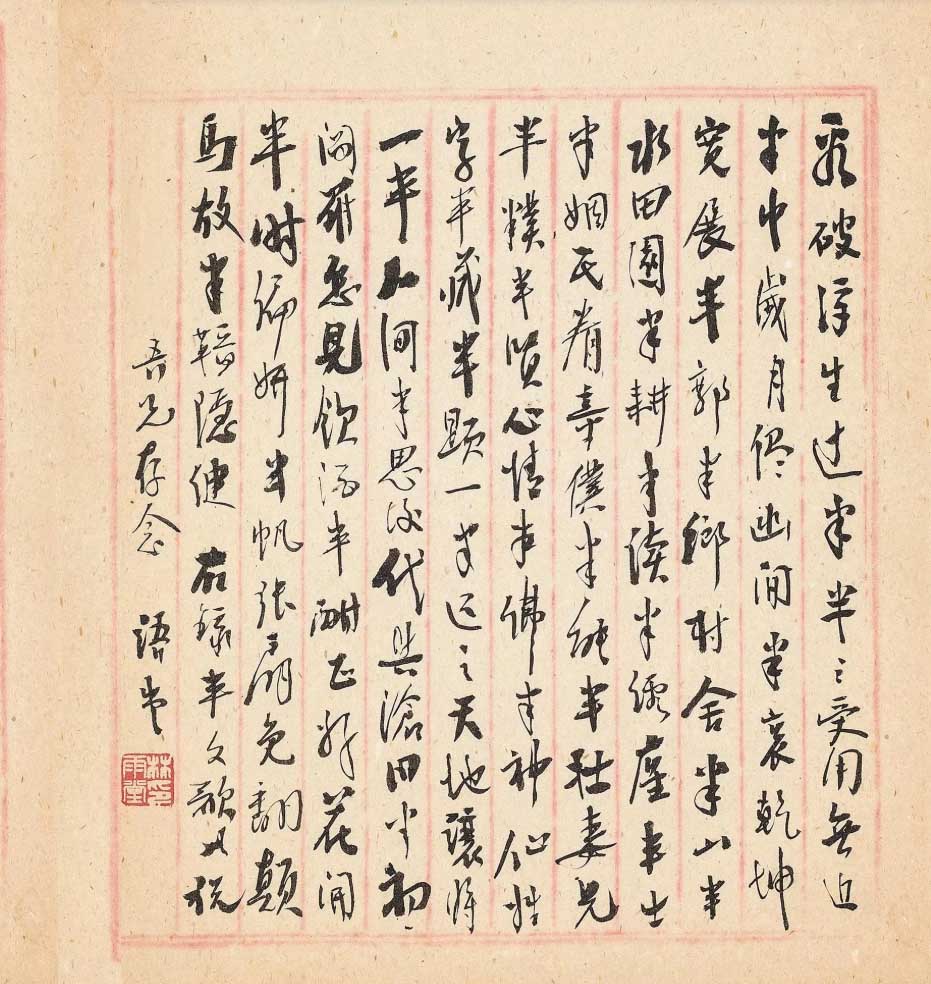

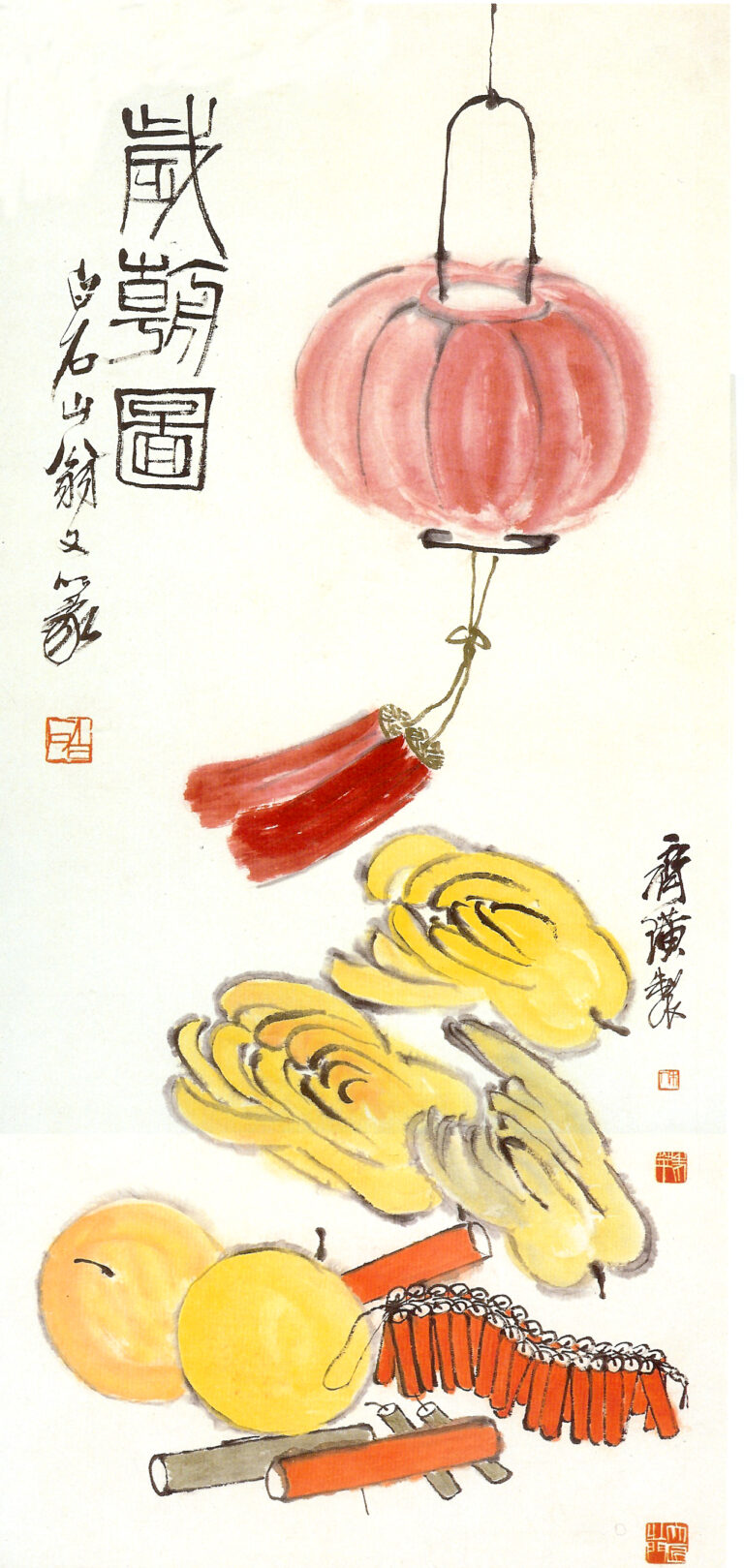

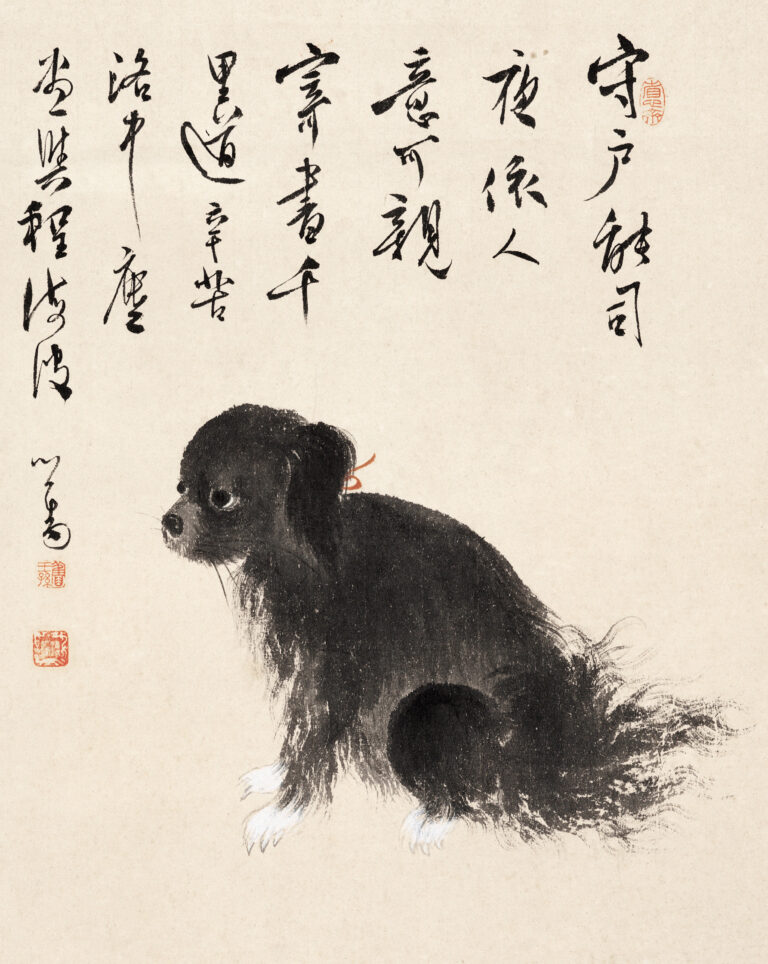

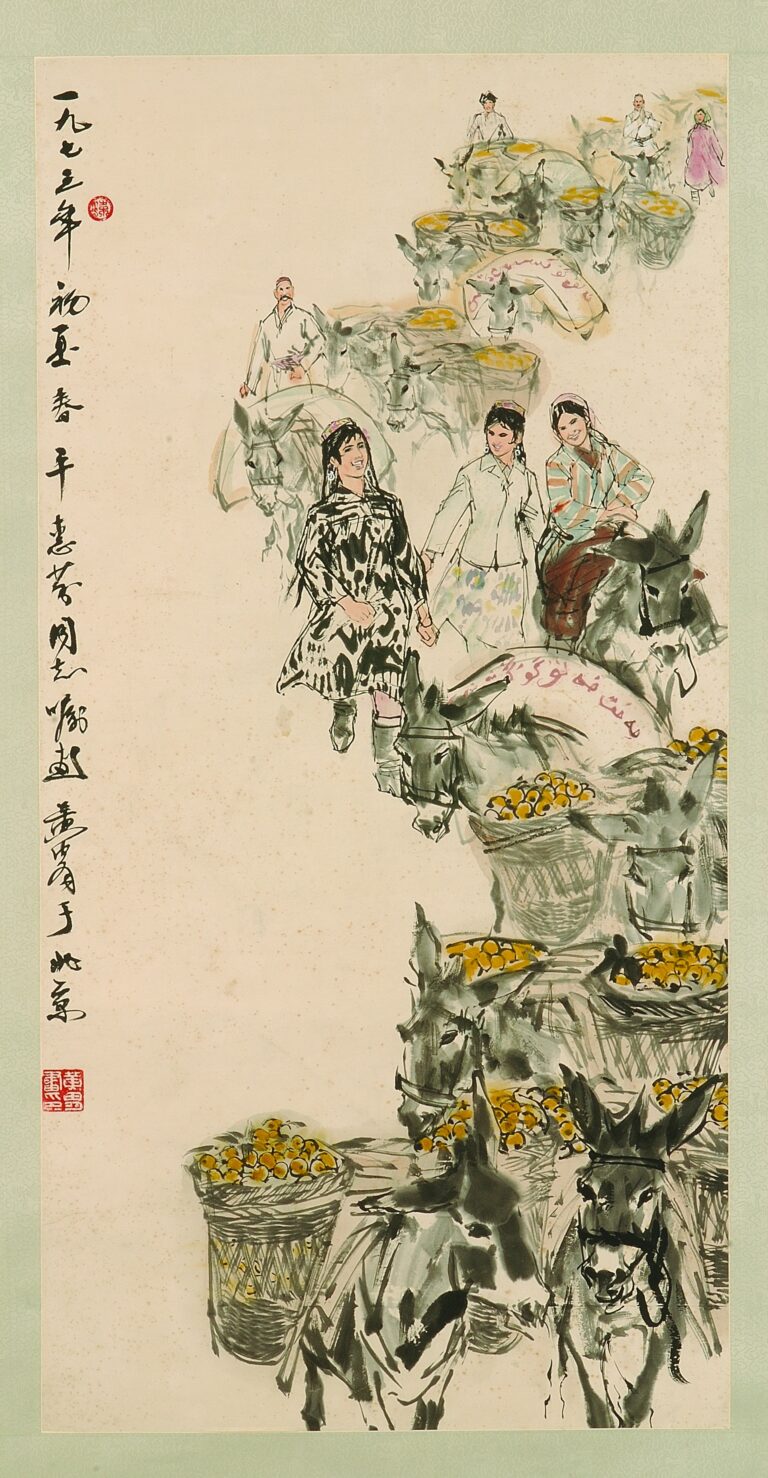

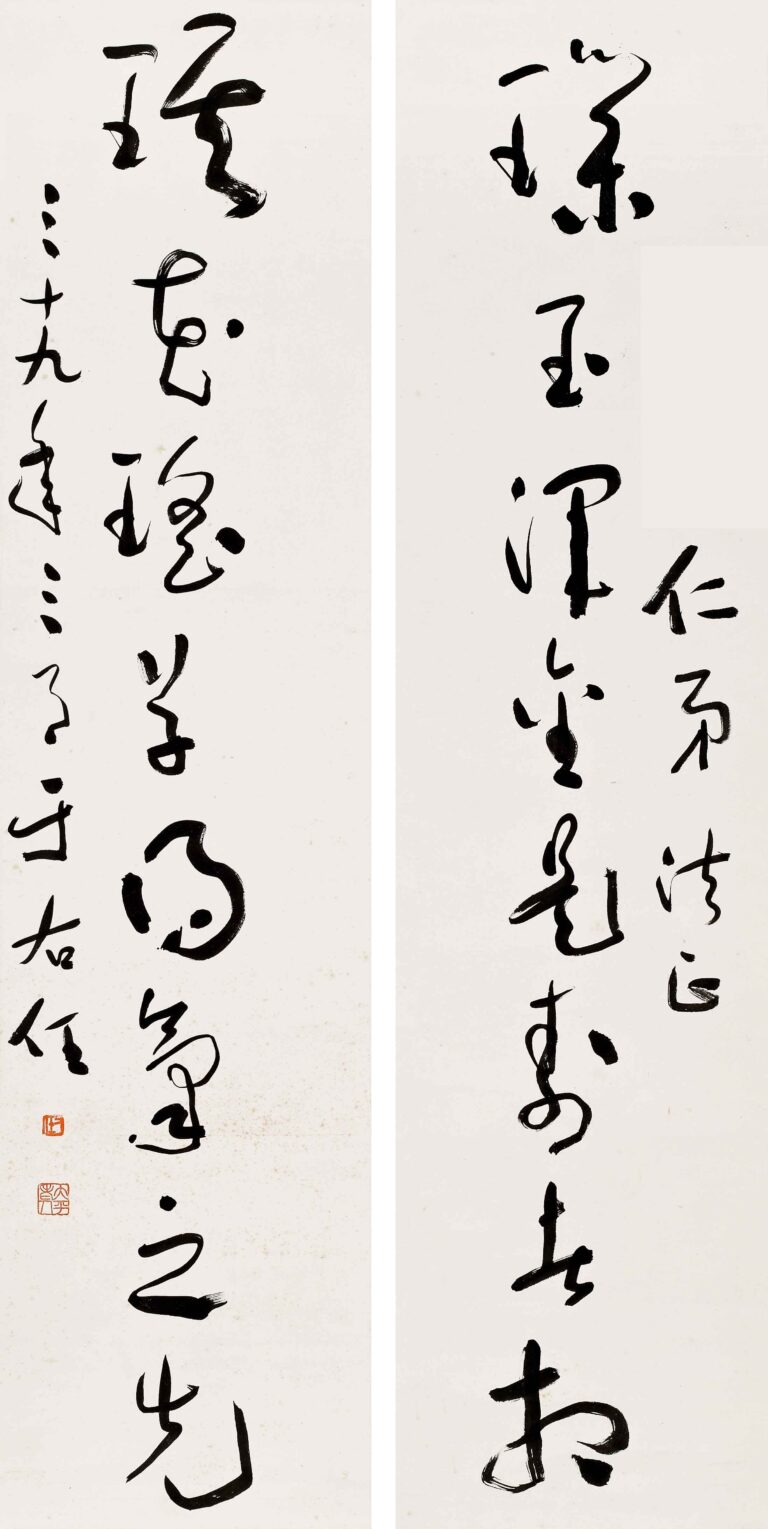

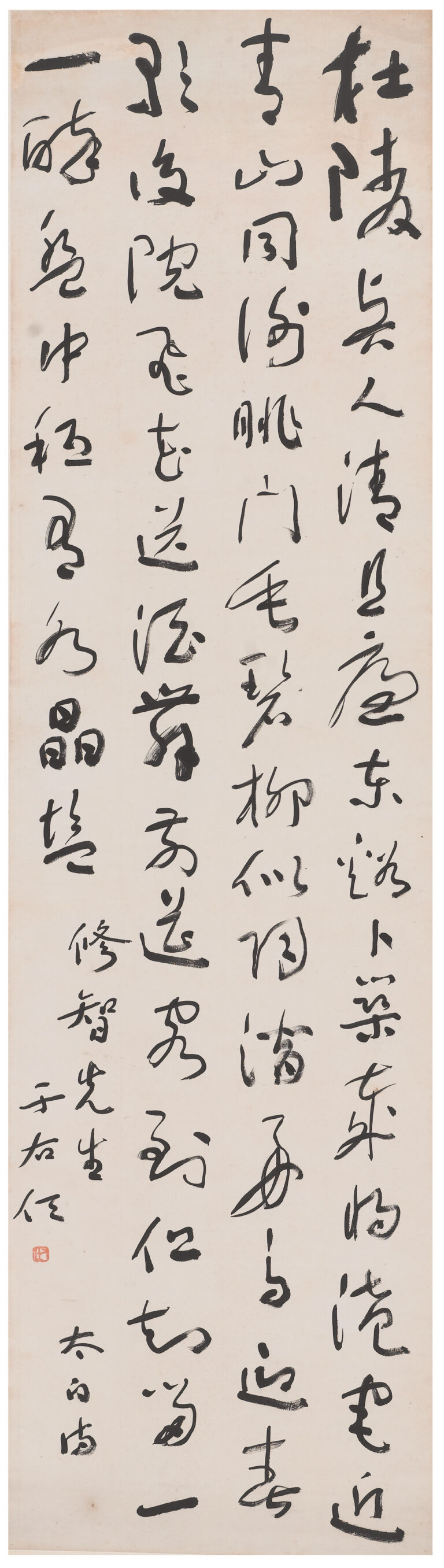

作品集