一、書香之家:早年成長與文學熱忱

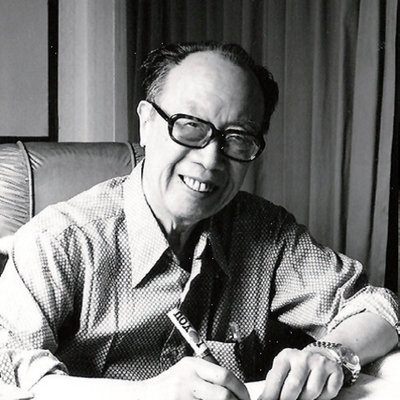

梁實秋(1902–1987),原名治華,字實秋,號均默,筆名子佳、秋郎、程淑、希臘人等,生於北京一個書香家庭,排行第 4,同窗 11 兄弟姊妹。其祖梁芝山曾任官於廣東、廣西一帶;父梁鹹熙為秀才,精於金石小學,收藏書畫甚豐;母沈舜英溫良賢德,嬰孩時的梁實秋在母愛包圍下度過了極溫馨的童年。在他散文《疲馬戀舊秣,羈禽思故棲》中,細述其家鄉趣事與童年風潮,展現其從小就耳濡目染的文化氛圍。

14 歲時考入清華學校中等科(1915 年),次年參與五四運動,展現早熟的文化自覺。18 歲(1920 年)時,就創立小說研究社,開始投身文學創作與理論探討,與聞一多、朱湘等名家往來,立志走上文學道路。

二、美國求學:理性主義的啟蒙

1923 年赴美留學,先後入科羅拉多農工大學與哈佛大學研究英國文學。在科羅拉多英文系畢業後,獲教務長推薦進入哈佛研究所。師從思想家 Irving Babbitt(白璧德),並受到其「人文主義」的深刻影響。梁實秋回憶,此時他的文學觀由浪漫主義轉向古典主義,主張理性與人性應引導文學創作。1926 年他撰寫《中國文學之浪漫的趨勢》,呼應白璧德精神,批評當代文藝過度浪漫化、缺乏理性紀律。

1934 年(應是 1926 年),畢業回國,先在南京東南大學授課,後至上海新月書店,擔任總編輯,與胡適、徐志摩、聞一多等人共築文學高壇。在此期間,他出版《浪漫的與古典的》等文學評論,開啟其評論風格與藝術批評道路。

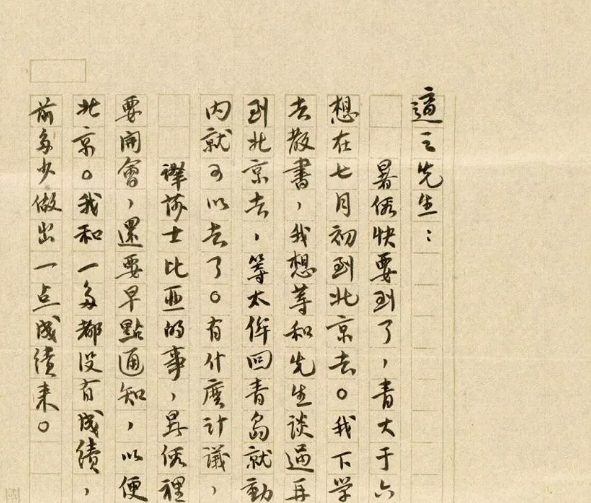

三、教壇起步:北京大學與《雅舍小品》

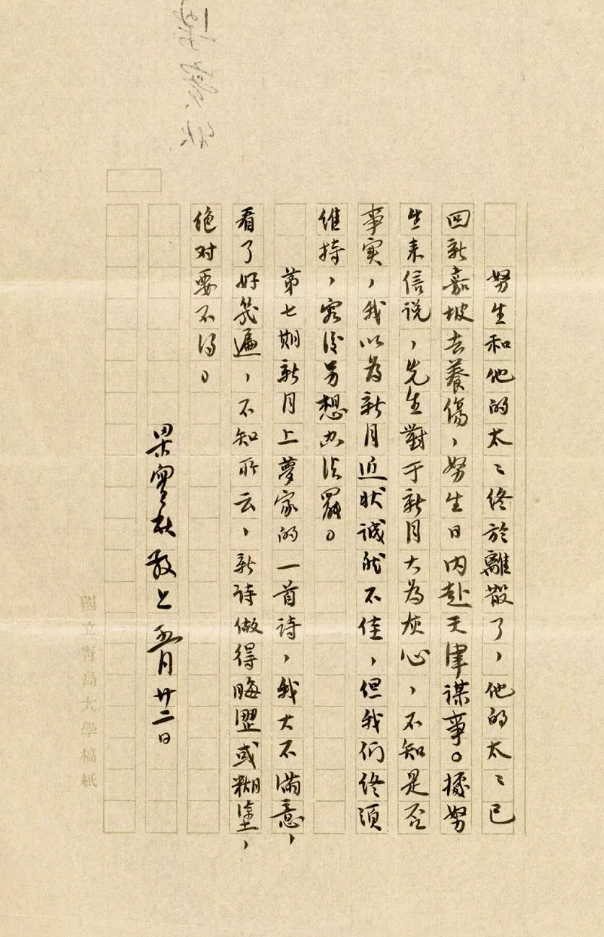

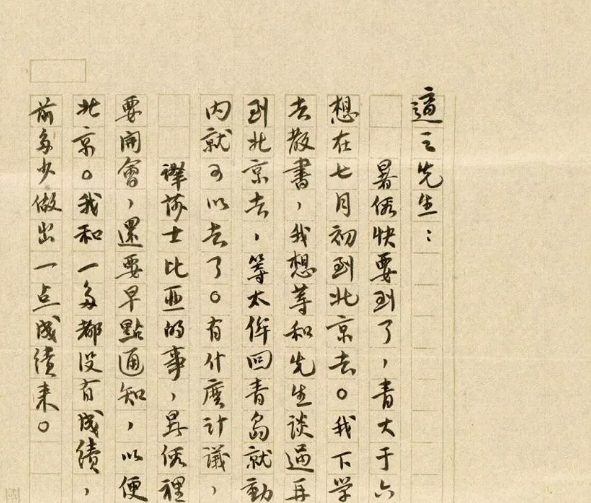

1927 年應胡適之邀赴北京大學,兼任外文系主任,與朱光潛、周作人等學者共事。於此期間撰寫散文集《偏見集》,以鋒利卻不失溫潤的筆墨指出社會與文化偏差。

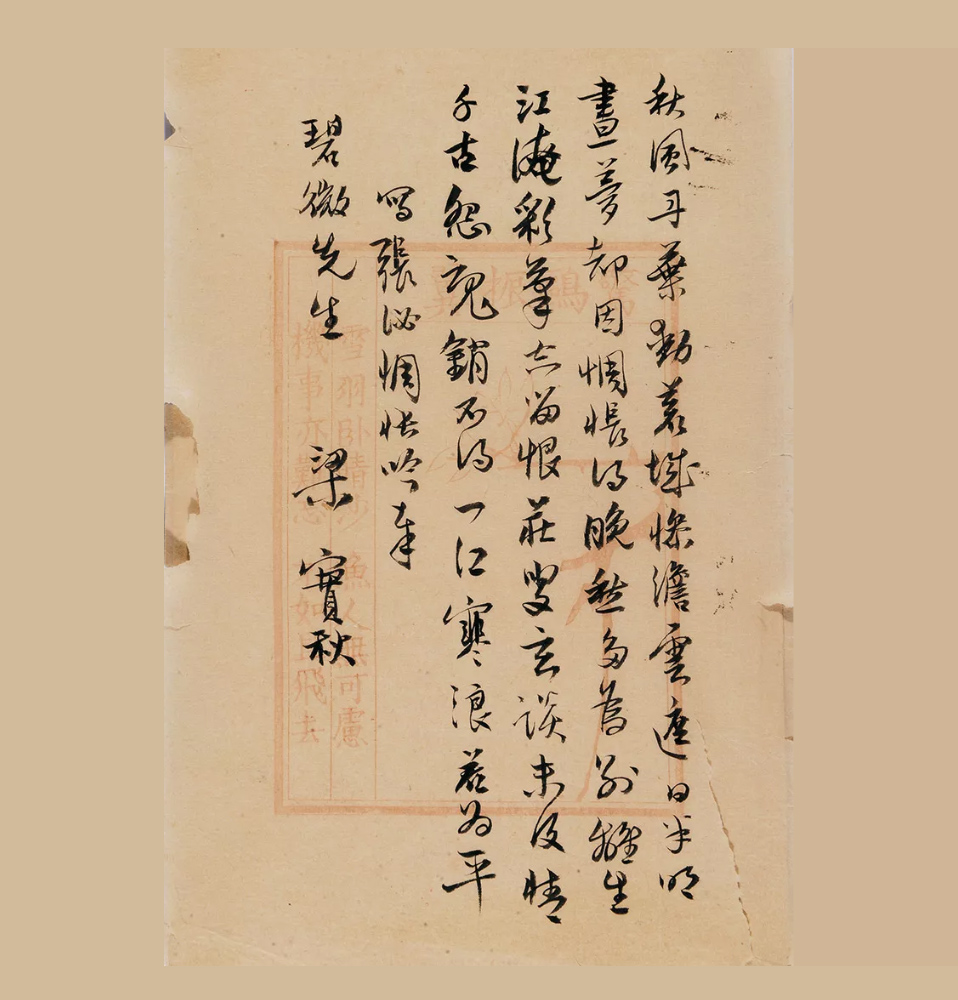

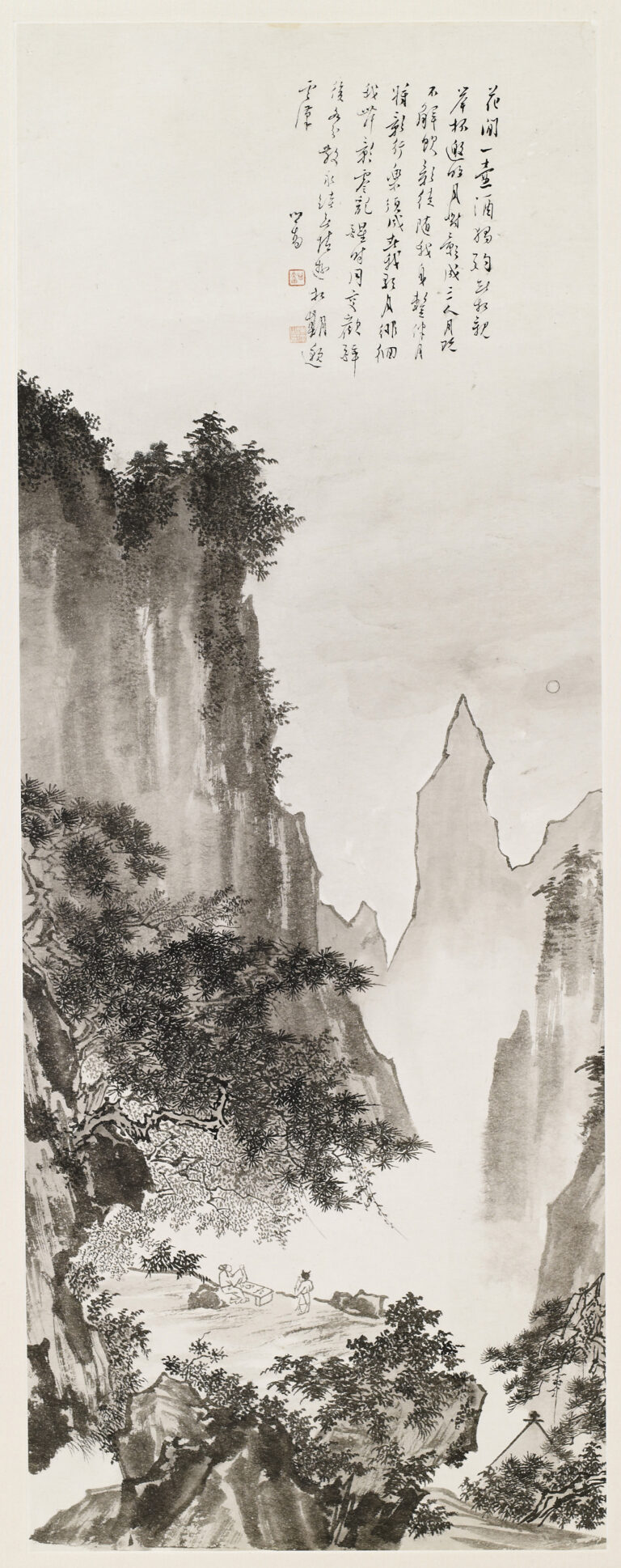

抗戰爆發後,梁實秋南下重慶,參與國民參政會,並於 1940 年完成「雅舍」命名的由來。身處烽火歲月,他開始在《星期評論》發表《雅舍小品》專欄,以筆名「子佳」撰寫小品文,每篇 ~2000 字,散見重慶、昆明諸刊。文章題材平凡(如「理髮」、「握手」、「洗澡」、「牙籤」等),卻能以細膩觀點與幽默風趣,點出人性與時代共鳴,深受讀者喜愛。

雅捨命名如下:梁氏與友人購屋,鄰近農田竹林,環境幽靜,提出「雅舍」作為書齋名稱,並親筆書寫牌匾,代表一種雅靜淡泊的生活態度。

四、抗戰歲月:雅舍精神與戰地書寫

日寇侵襲,社會動盪,梁實秋身處最前線,但他以筆墨慰藉時代。雅舍小品、文藝批評論、社會觀察文章,無一不流露出對平凡生命的關懷與對文化精神的守護。他在重慶山城的殖民地生活中,寫出「雅舍」與文壇的對話,成為抗戰文學中的重要聲音。

五、臺北時代:編譯館與莎士比亞的宏業

戰後遷臺,應教育部邀請,出任國立編譯館代理館長,並任臺灣師範學院(後為臺師大)英語系教授及文學院院長。1949–1975 年共 17 年,他在臺灣教育界耕耘,培育一代英語與文學人才。

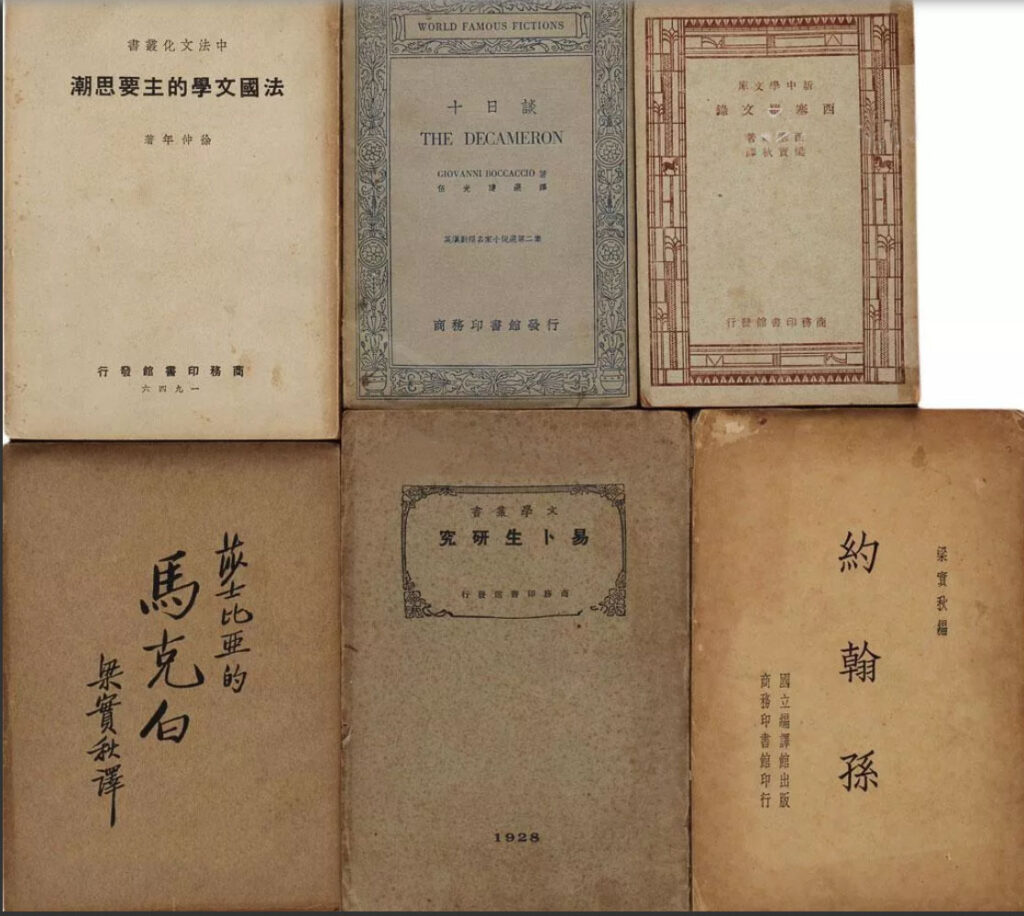

同時,他花費三十八年心力翻譯莎士比亞全集,37 種劇本於 1967 年完成出版;詩集三卷於 1968 年出版,最後完成 40 冊全集翻譯;1979–1984 年再譯英國文學史與英美文學選,為中文世界奠定莎士比亞研究與英美文學研究基礎。他亦策畫英漢、漢英辭典,影響深遠。

六、文學理論與散文創作

梁實秋一生著述極豐,以散文、文藝評論、翻譯著稱其三大領域:

- 散文作品:《雅舍小品》、《雅舍小品續集》、《秋室雜文》、《槐園夢憶》等,文章雋永含蓄,多書寫生活瑣事,觸討深層人文意涵。

- 文藝評論與理論:《浪漫的與古典的》、《文藝批評論》、《偏見集》、《罵人的藝術》等作品,內容涉詩學、文學批評、社會批判,呈現其理性與人文精神。

- 翻譯著作:莎士比亞全集主戲劇與詩集、《織工馬南傳》、Brontë《咆哮山莊》等多部英美文學鉅著,建立中文譯界標準。

七、人文精神與師風

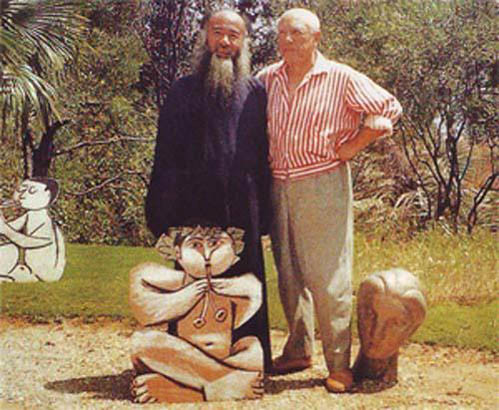

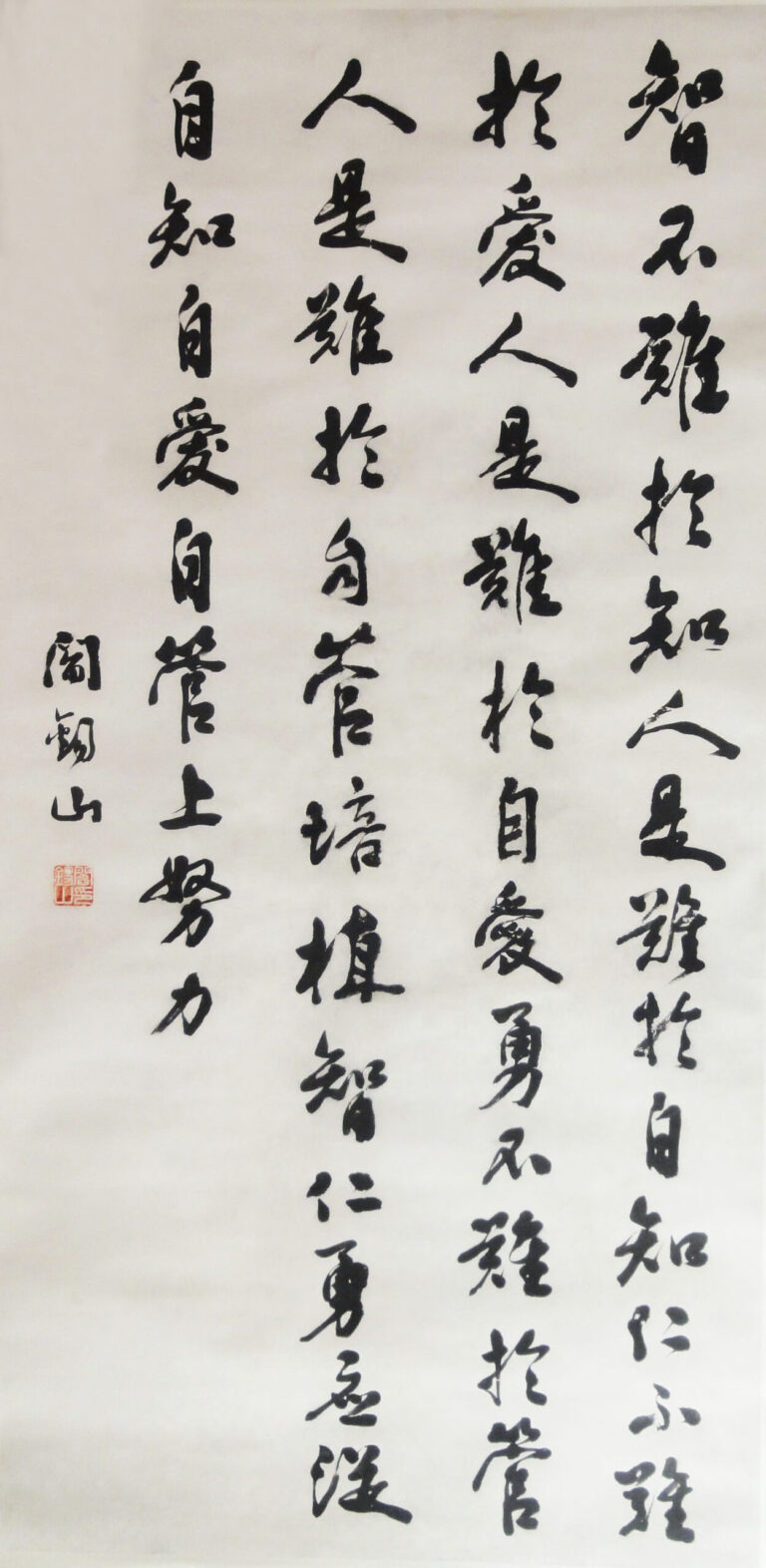

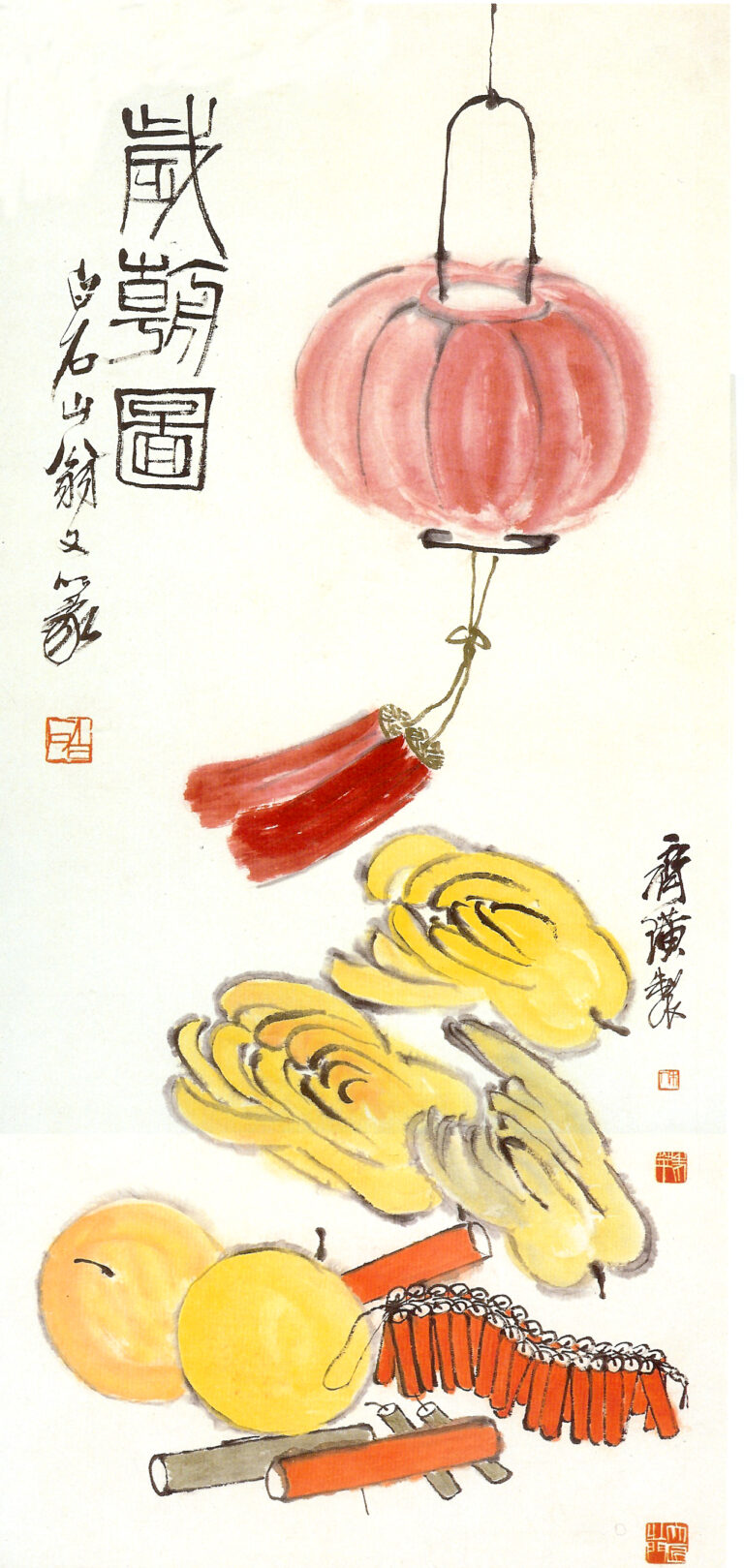

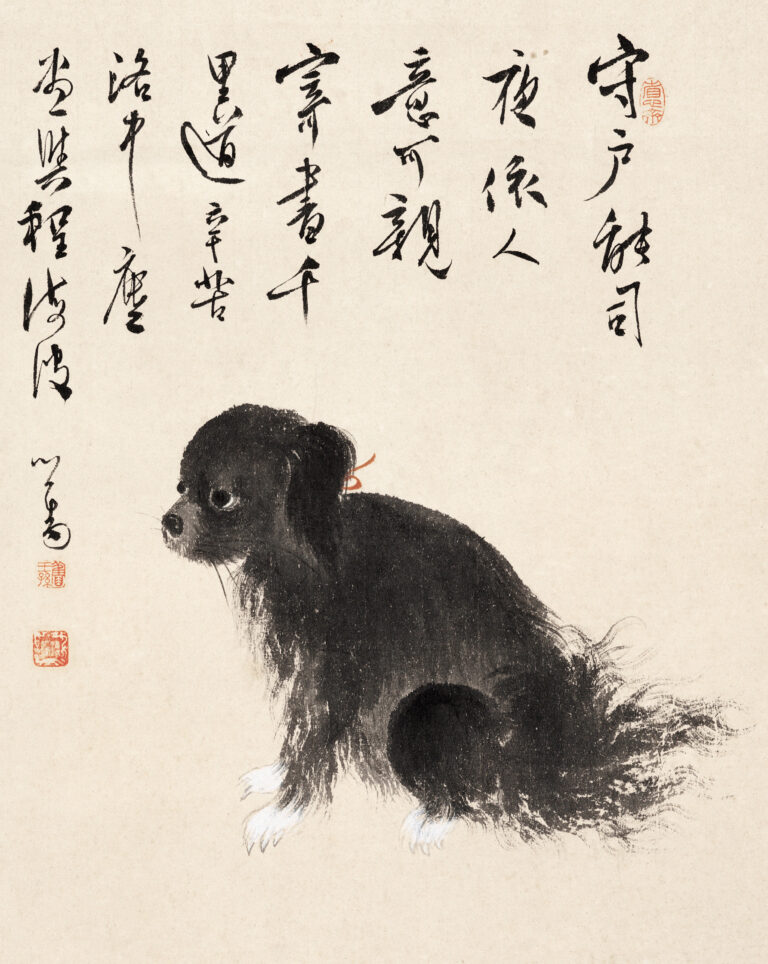

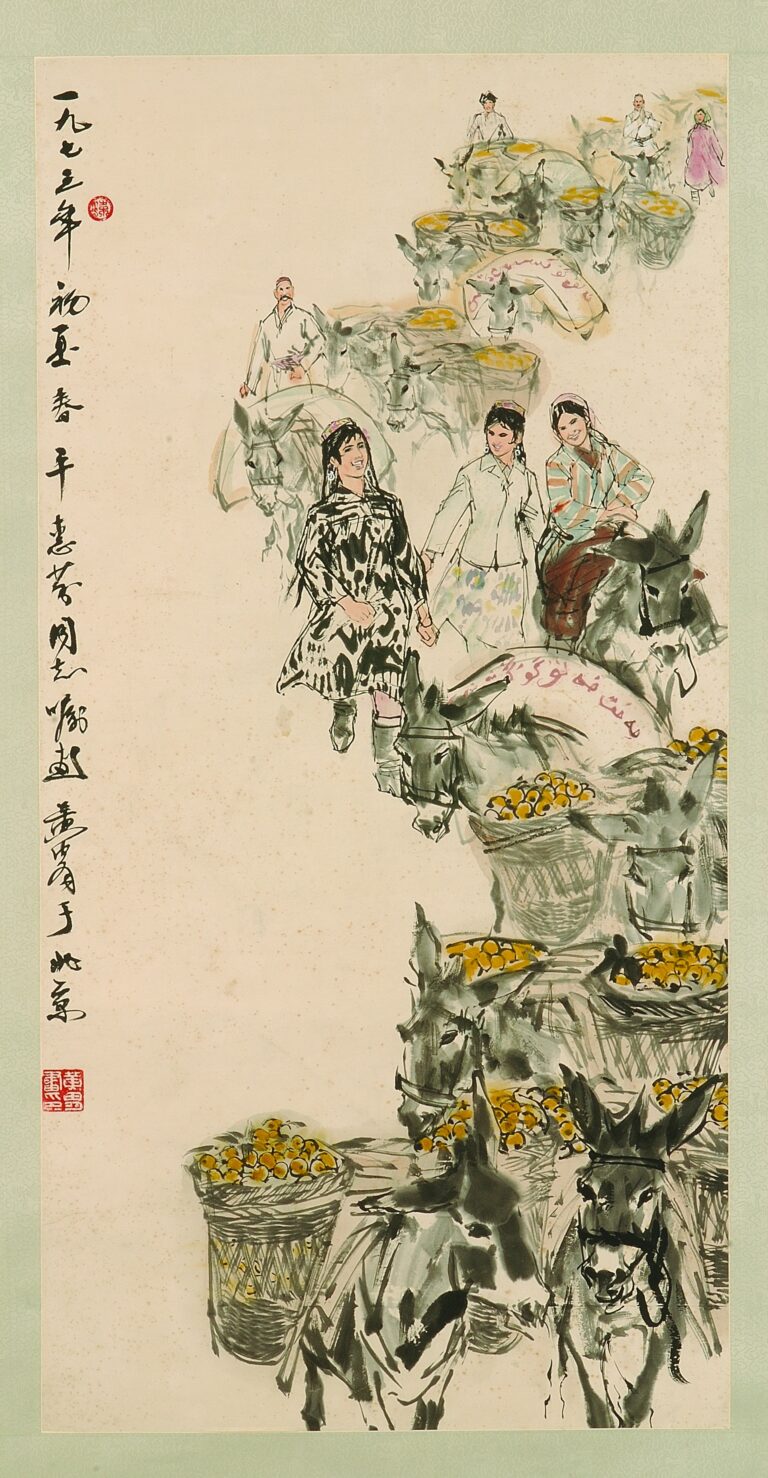

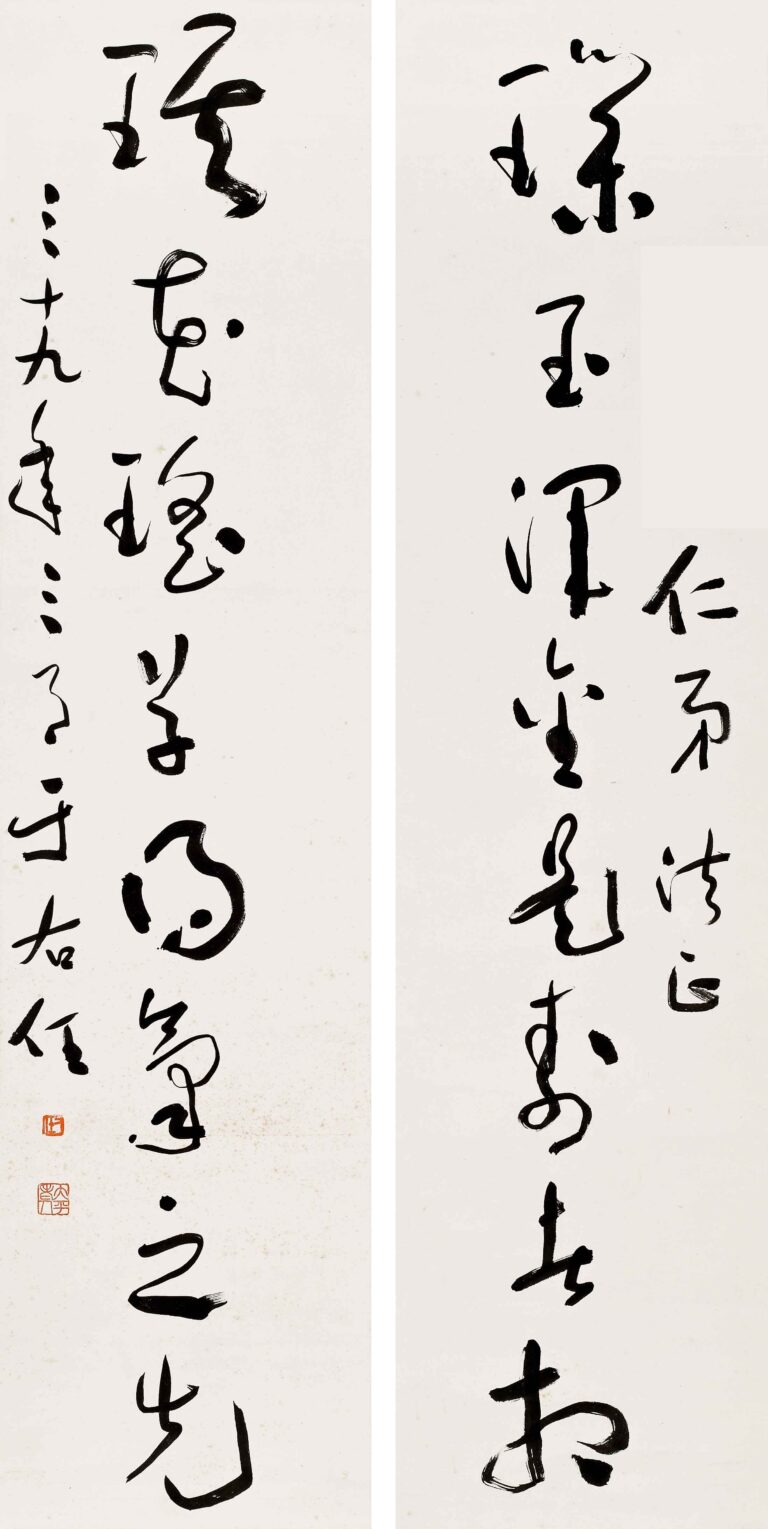

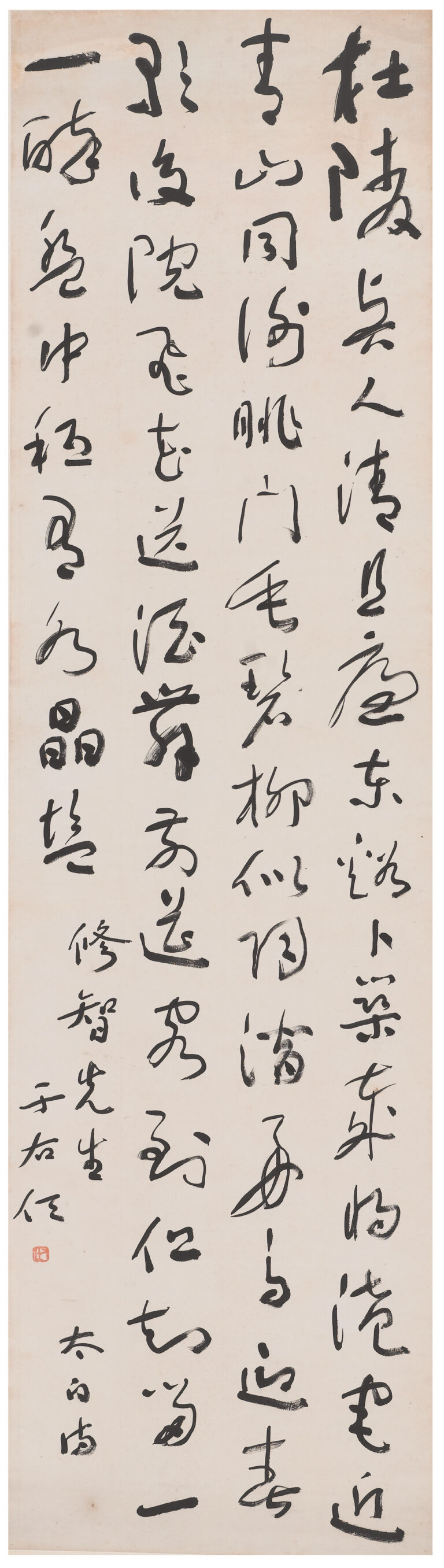

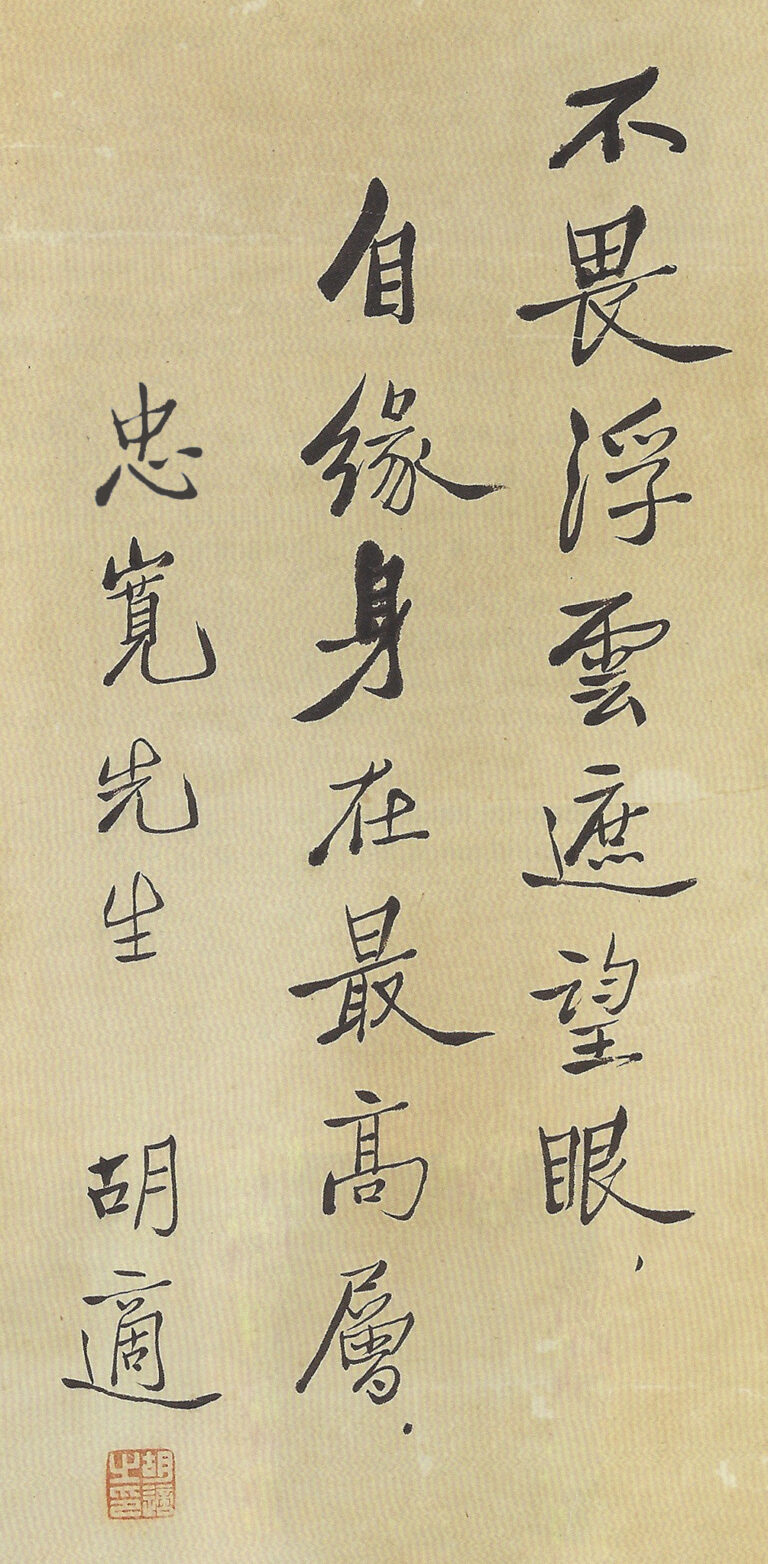

梁實秋不僅學養深厚,更具教化精神與師德。他鼓勵後進,推崇才華,與前輩梁啟超亦曾成為師生之誼。文學評論與寫作推薦後進如餘光中,使其入文壇視野。他亦重視書畫、篆刻、圍棋與烹飪,乃全才型學人典範。

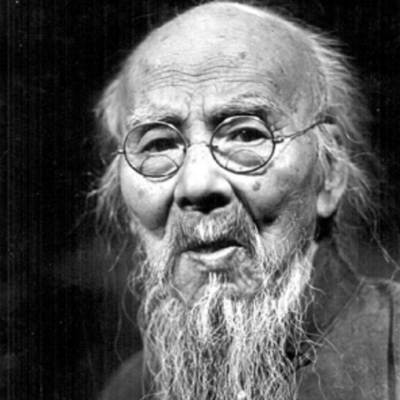

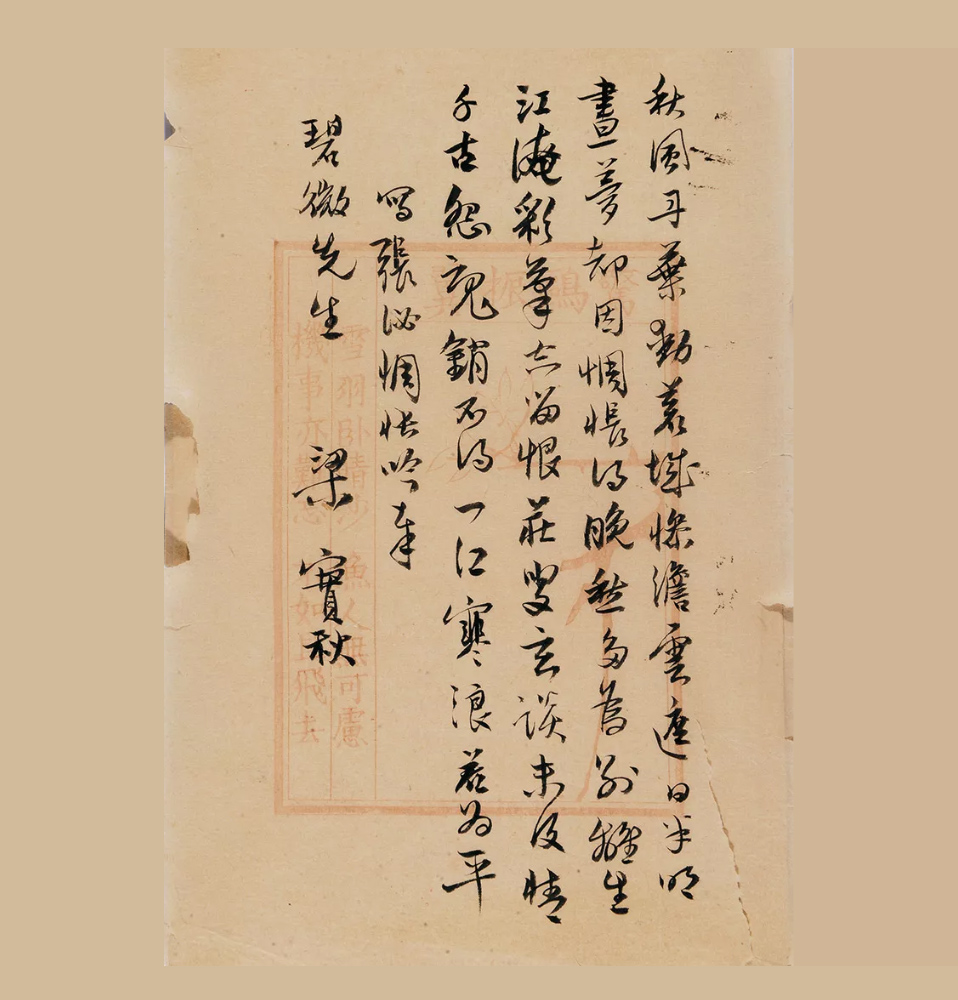

晚年於美國喪妻,其著作《槐園夢憶》表達追思深情,悼亡文達文學佳作。享藏書畫,熱愛甜食,晚年戒糖,但偶爾偷食,典型地點出其率性本色。

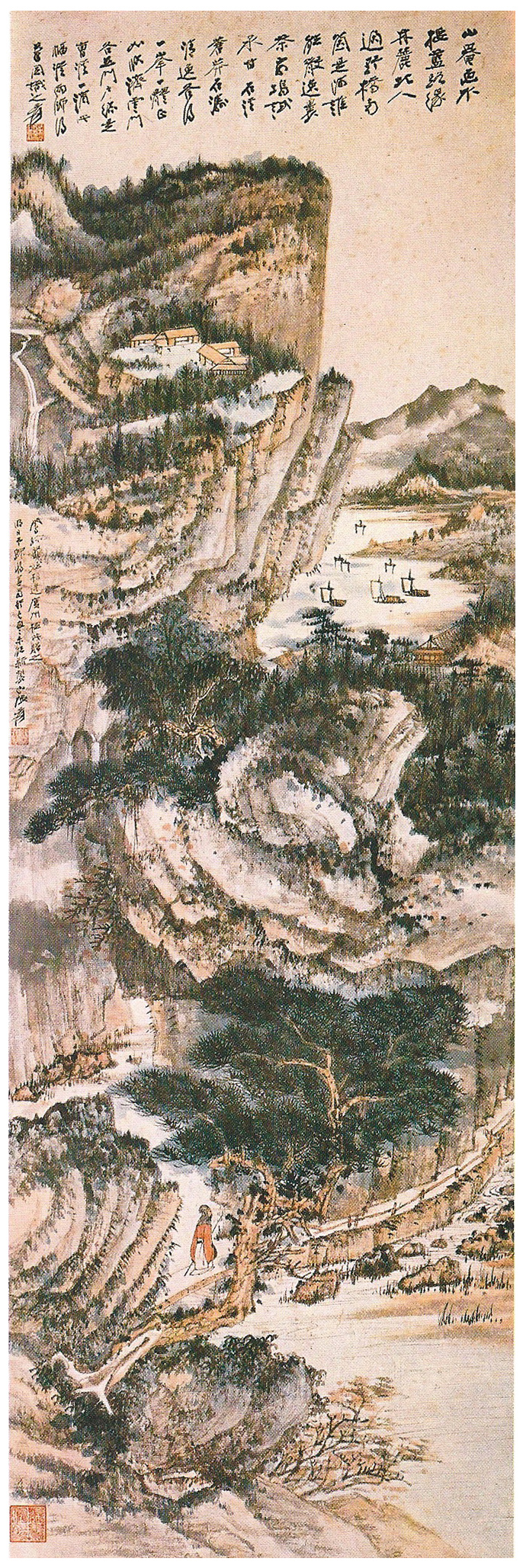

八、藝術造詣與書畫趣聞

- 他尤愛王羲之,習書法、篆刻、山水、梅花,不拘一格,皆有涉獵。

- 擅長圍棋,勝負激烈,棋風剛健。

- 食慾佳,晚年患糖尿病,仍難戒甜。

- 曾配妻程季淑為典範女性,夫妻感情深厚,因妻北美意外喪生,梁氏哀痛過度,創作文集寄哀。

九、影響與榮譽

梁實秋在中國現代文學史與翻譯史上具舉足輕重地位:

- 國內首位將莎士比亞全集翻譯到中文,建立完整戲劇與詩歌框架。

- 在戰時以散文維繫文化精神,被評為“文壇定海神針”。

- 提倡理性、紀律與人性統一的文學觀,影響中國現代主義與古典主義寫作方向。

- 教學、譯作、出版領域皆具巨大貢獻,是中臺跨時代文化接續的重要橋梁。

十、結語

梁實秋毋忘「雅舍」:一處山居雅靜,一種書寫平凡、關懷生命的精神溫度。從北京少年到美國學者、重慶戰地文人、臺灣文壇長者,他的一生皆以筆墨書寫時代洪流,以理性與人性共振文化靈魂。

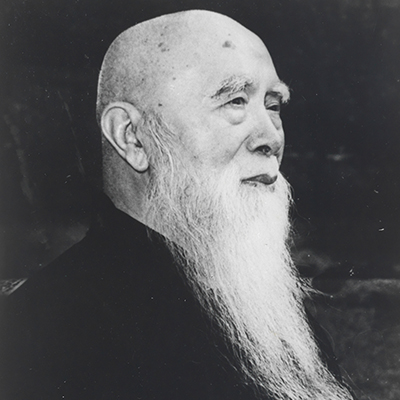

他的散文、翻譯、評論作品總字數逾兩千萬字,代表作品橫跨藝術與學術。他主張理性與人文相容,倡導古典紀律與現代自由,並以此為信,以“史量”“人理”“雅趣”著稱文壇。

梁實秋的文學之旅,是一條「理智與情感並重」的文化路徑;他的教育與翻譯使命,將中西文學融匯於中文世界;「雅舍」精神,延續至今,仍是我們致敬與反思的文化圖騰。

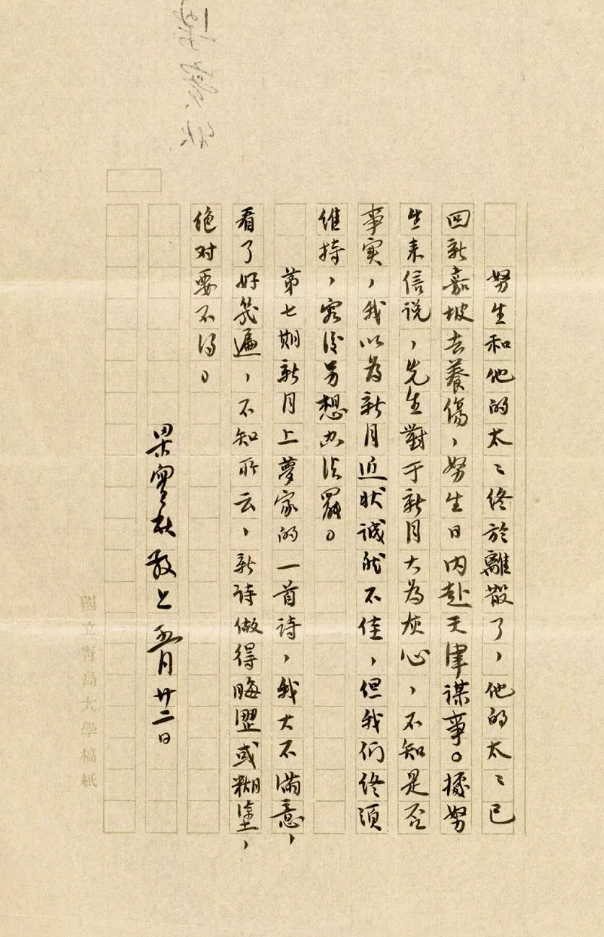

德華堂邀請

若您珍藏有梁實秋先生手稿、書信、雅舍文稿等精粹藏品,歡迎與我們聯繫。我們提供專業鑑定、高價收購與永久儲存方案,共同傳承這位跨時代文學大家的文化遺產與精神雅趣。

作品集