一、生於更替時代,肇啓學術宏圖(1896–1918)

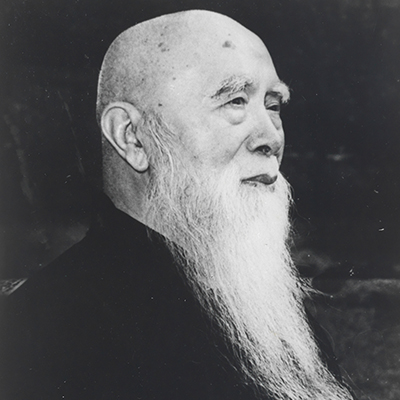

傅斯年於1896年生於山東聊城,出身深厚書香世家,家學淵源。見證晚清變革、辛亥革命與北洋政府時期,他早年就展現卓越才華。辛亥之後,他進入北京大學追求學術追求,參與了1919年的五四運動,成爲當時的學生領袖。五四運動期間,傅斯年帶領北京大學學生舉旗遊行,推動中國新時代的文化覺醒。

1920年,他與羅家倫、毛子水等人創辦《新潮》月刊,倡導新文化觀、批判保守傳統,其時任《新潮社》的關鍵人物,成爲中國新文化的核心推手。

二、治學實踐,建構“學術自由”大陸模型(1918–1948)

教育與行政改革的先鋒

傅斯年先後擔任北大代理校長、國研院歷史語言所創辦人等職,他倡導的“自由發展”、“知性思考”理念在教育界廣爲傳播。他曾言:

“辦大學爲的是學術,爲的是青年,爲的是中國和世界的文化,這中間不包括工具主義,所以大學才有他的自尊性。”

此理念貫穿他改革校園管理、課程優先學術與人文的辦學方針。

台大校長傳世名言:「一天21小時」

1949年出任台大校長後,他提出:

“一天只有二十一小時,剩下三小時是用來沉思的。”

校鍾因此定爲每節課敲響21聲,成爲師生警醒自勵的象徵 。台大也爲他立下傅園與傅鍾,堪稱校園中象徵“學術自由”的精神地標。

以直言政治誠信爲源

傅斯年行事耿直,曾直言不諱批評孔祥熙、宋子文等高層人士,被稱爲“傅大炮”。他批駁兩位持權者在抗戰公債和黃金搶購中獲利的行爲,彰顯他對公平與公信的追求。

三、學術修習與獨特性格:學貫中西,胸懷幽默

胖學者的自信勃發

體重略高的傅斯年樂觀自嘲,有次被問如何打仗,他答:“以體積乘速度產生偉大的動量”。體現其自信尤具幽默的一面。

還有一次與孔庚論戰,他說要決鬥,結果孔庚年邁,他笑而收威,展現睿智性格 。

胡適高度評價其“爆發力與繡花心”

胡適曾評價傅斯年:

“他的感情最有熱力…又最溫柔、最理智、最有條理…他能做最細密的繡花針功夫,又有最大膽的大刀闊斧本領,是最能做學問的學人,同時又最能辦事、最有組織才幹的天生領袖。”

這番評價深刻道出傅斯年的學術與人格魅力。

四、終身精神遺產與紀念延續

傅鍾與傅園:永恆校園的象徵

傅斯年逝世後,台大設定傅鍾、傅園作爲紀念,傅鍾鐘聲定21響,成爲師生精神的共鳴之聲。其精神也延續在臺大校徽與校園文化中。

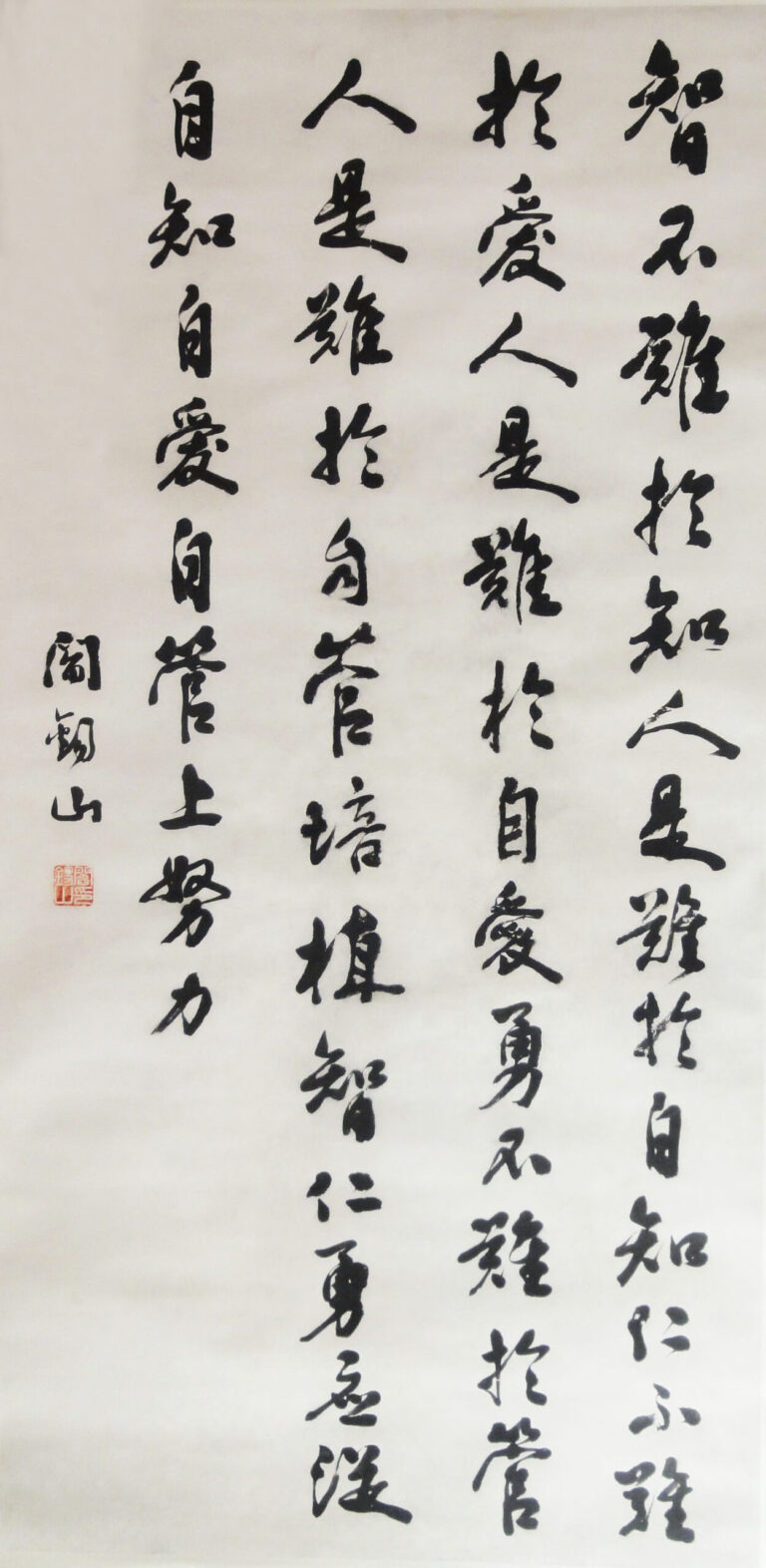

畢生語錄傳世

- “立信是做人做學問一切的根本”

- “自由發展是學校辦得成功的最基本原則。”

- “知性誠實(Intellectual honesty),就是覺得做錯就要承認。”

這些語錄不僅是教育箴言,也成爲中國學術界追求誠實、內省、自主精神的精神財富。

五、時代精神與教育啓示:風骨永續

傅斯年人格中包含了四個關鍵詞:立信、公平、自由、思辨,這些也是高等教育與學術自由在變化時代應堅守的價值:

- 立信:守信是學術探索的根基。

- 自由:自由發展與思考,讓教育充滿生命力。

- 思辨:「21小時」提醒思想亦應生活化。

- 人格養成:學術與人格並重,教育以養育善作爲宗旨。

六、追思與傳承:學海浩蕩永續儀軌

傅斯年的烈士墓埋葬在臺灣大學校內傅園祠內;傅鐘敲響警醒世代學子,其故事中體現的是時代學者的擔當與教育使命。每一次勤學畏誤,他的教育遺言、校園鐘聲都會提醒人們,道德、思考、誠信與責任的重要。

他的時代雖然遠去,但傅斯年所奠定的學術自由精神、“知性思考”傳統以及“爲學生、爲國家、爲文化”的教育理念,仍是今日校園不可或缺的文化根基。

結語|時代的學術自由者

傅斯年,不僅是一位歷史學家或大學校長,更是中國現代教育與學術自由的象徵。他以寬廣胸懷、深邃眼光,把個人影響力轉化爲時代精神的傳承。

“知性誠實、自由思辨、人格積累、以信立身”,傅氏一生,就是對這些理念最堅實的詮釋。

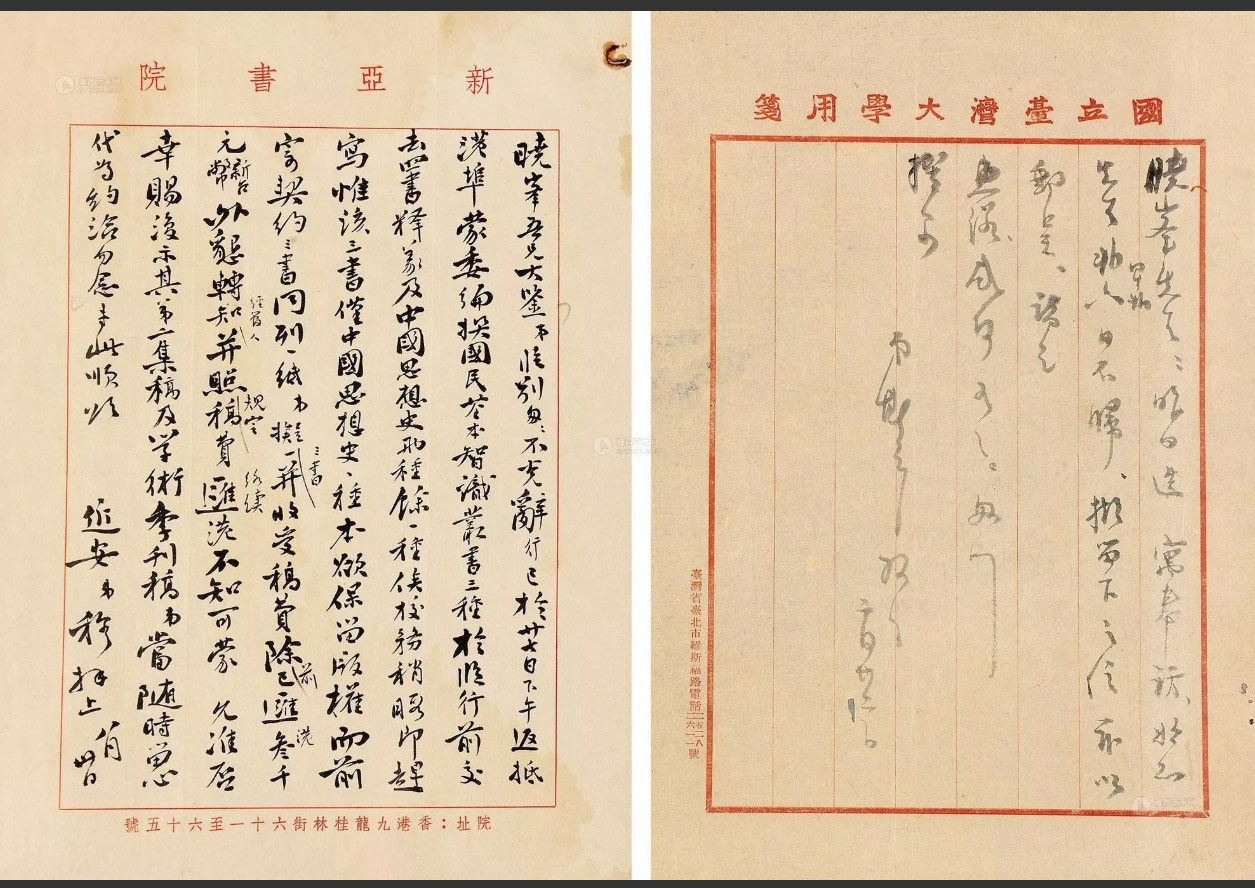

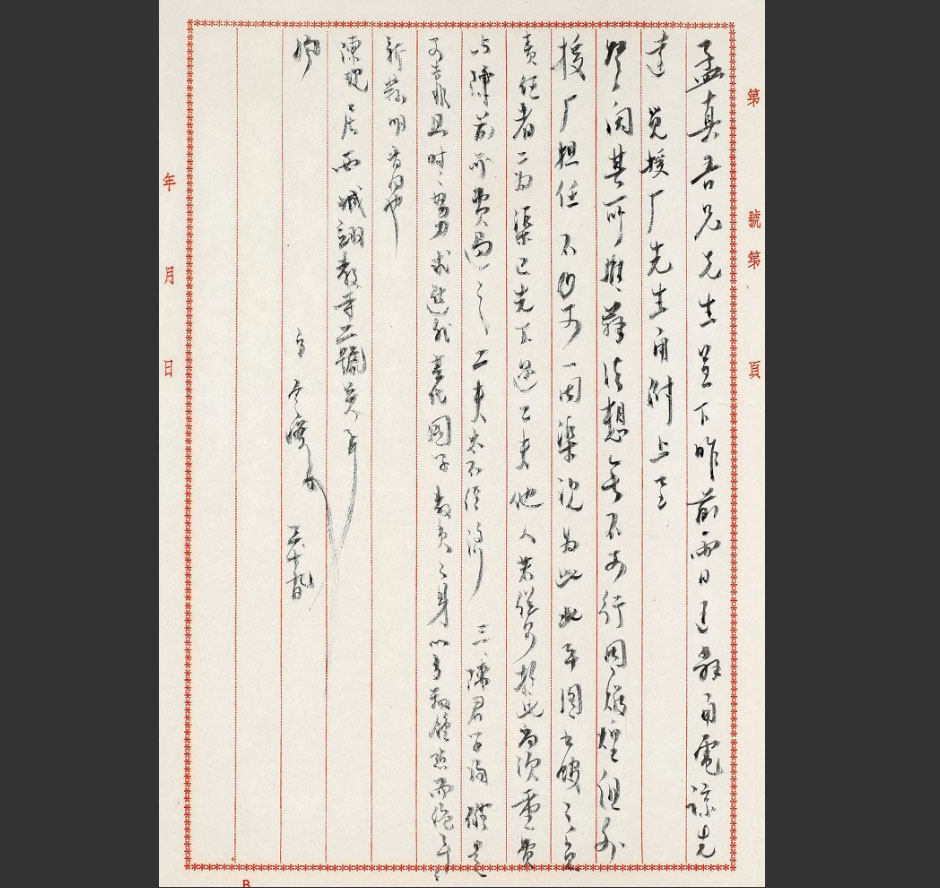

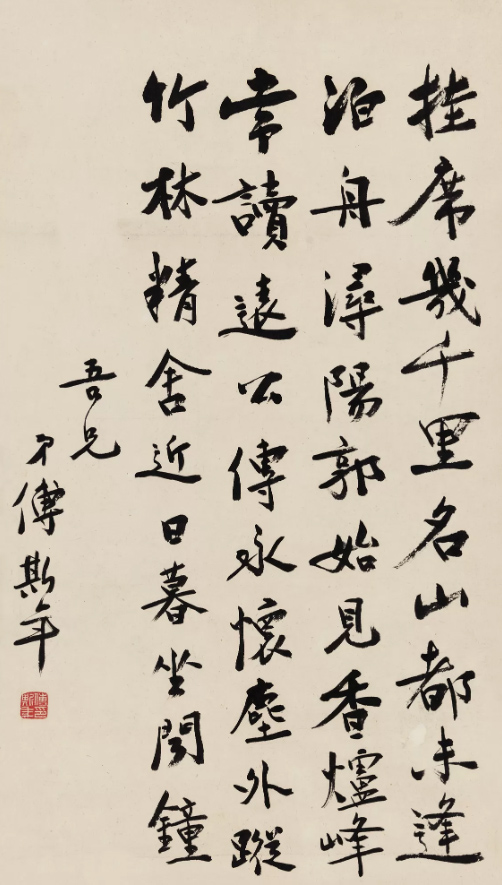

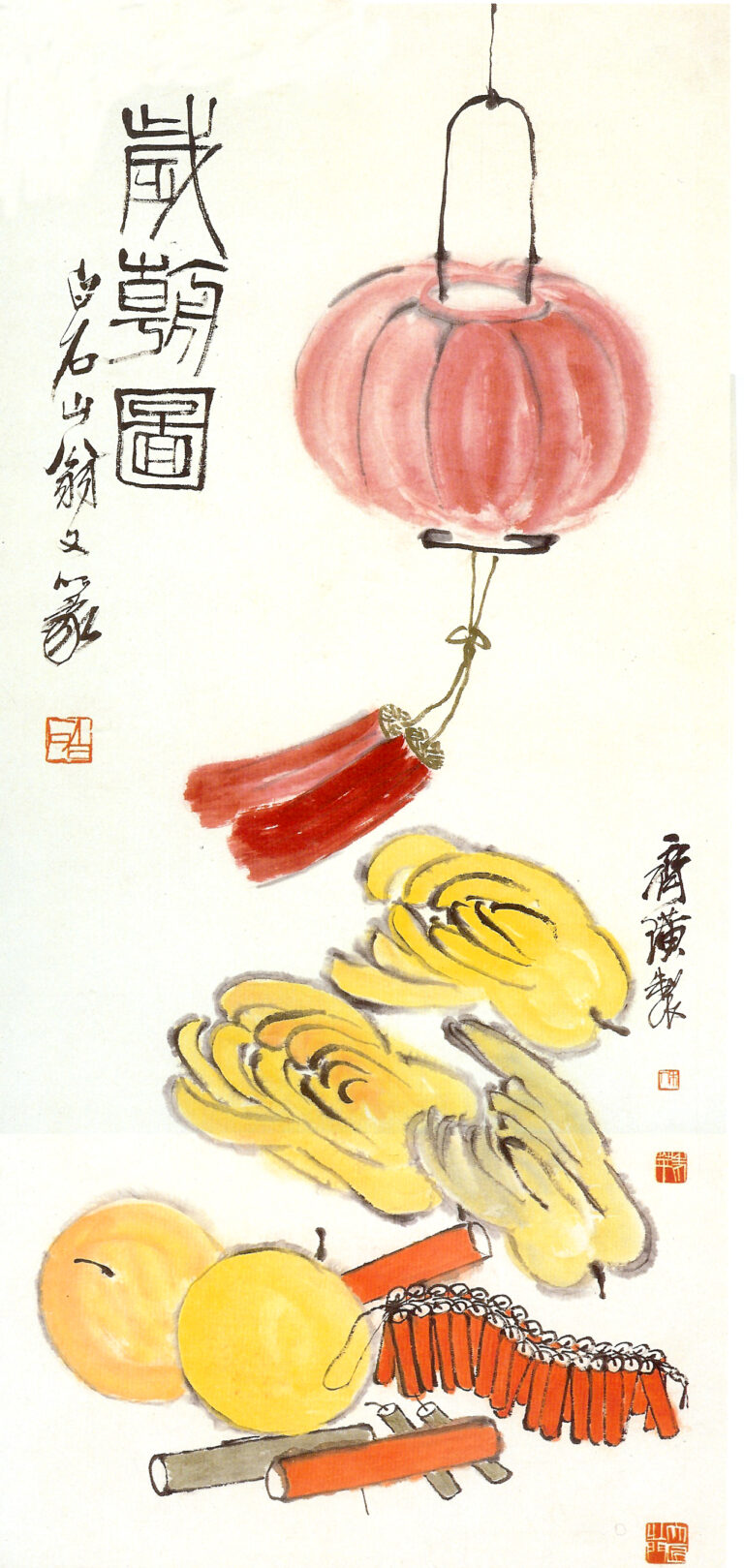

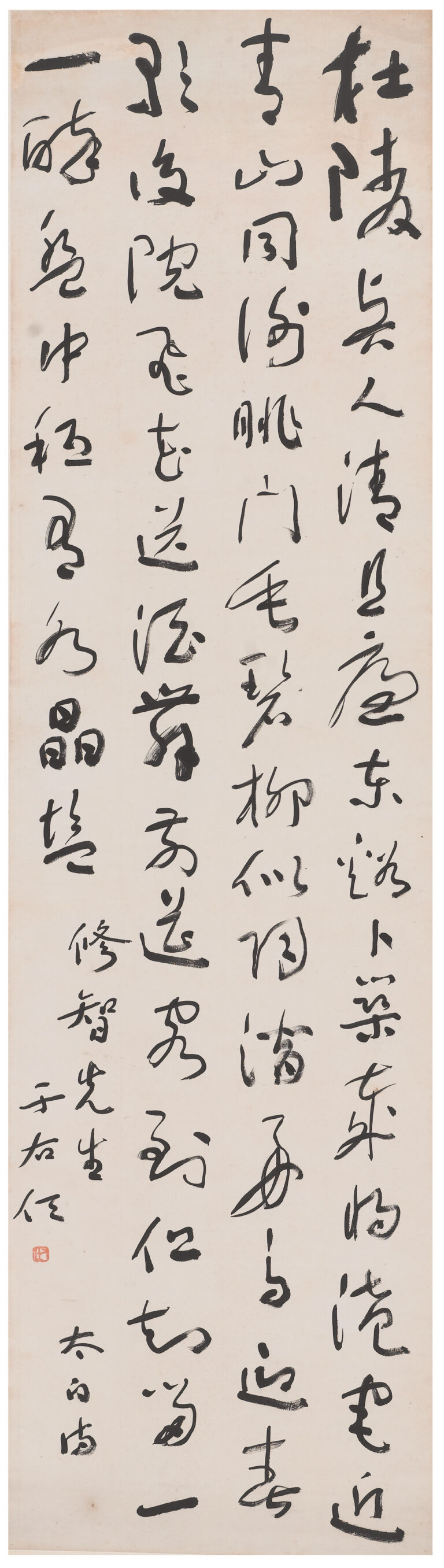

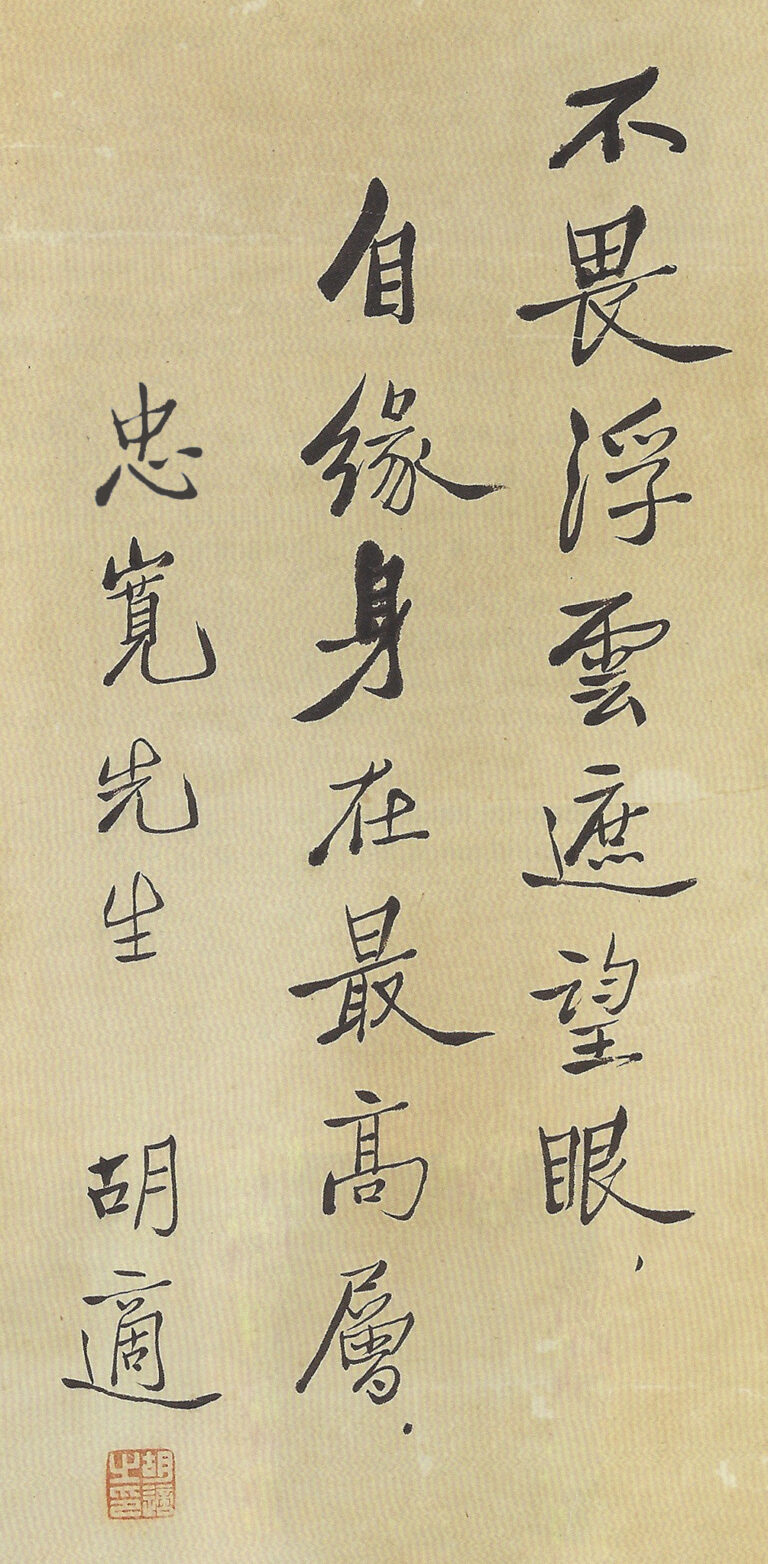

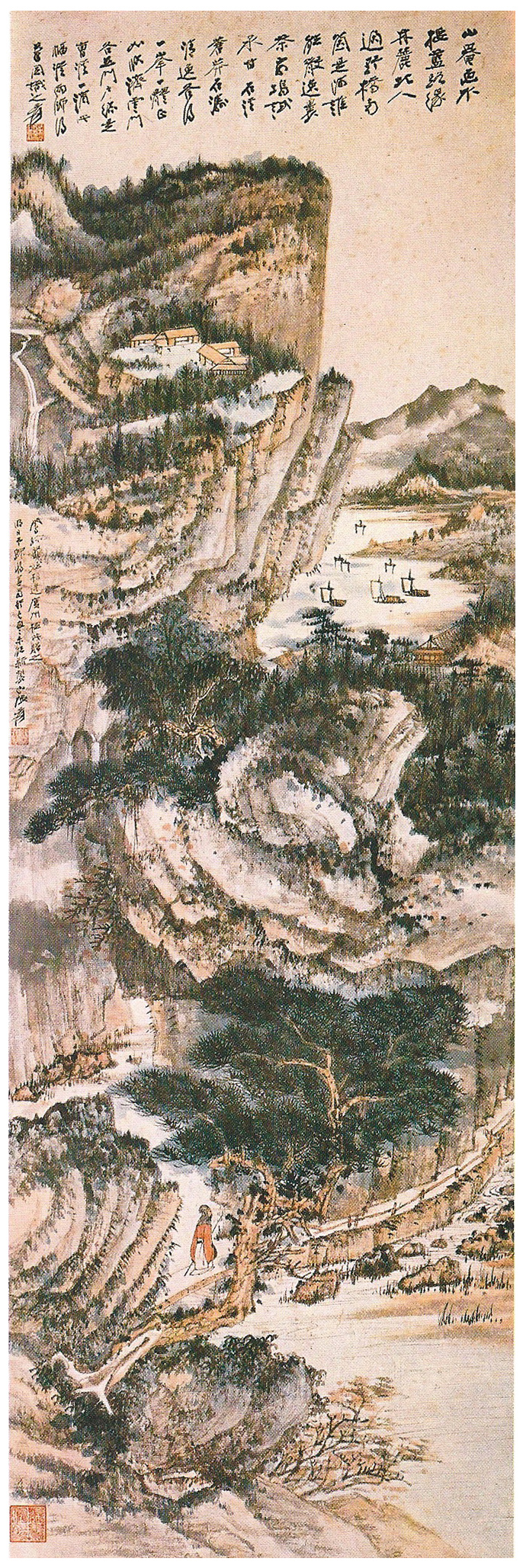

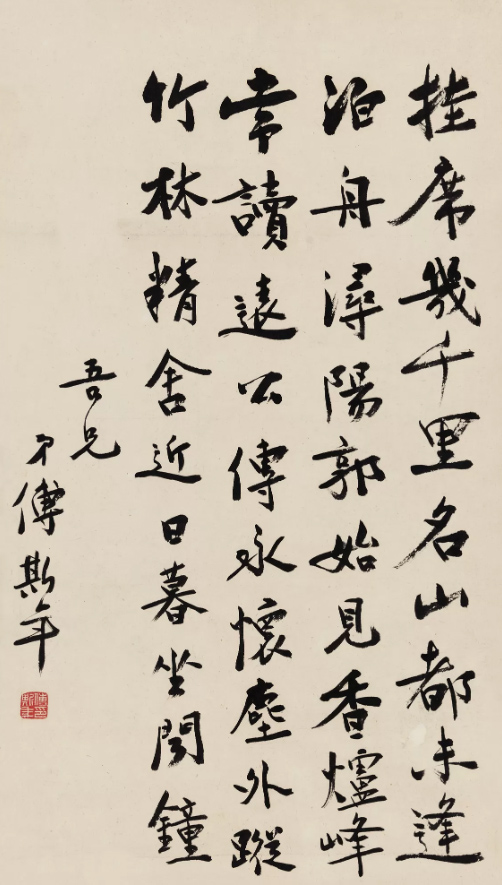

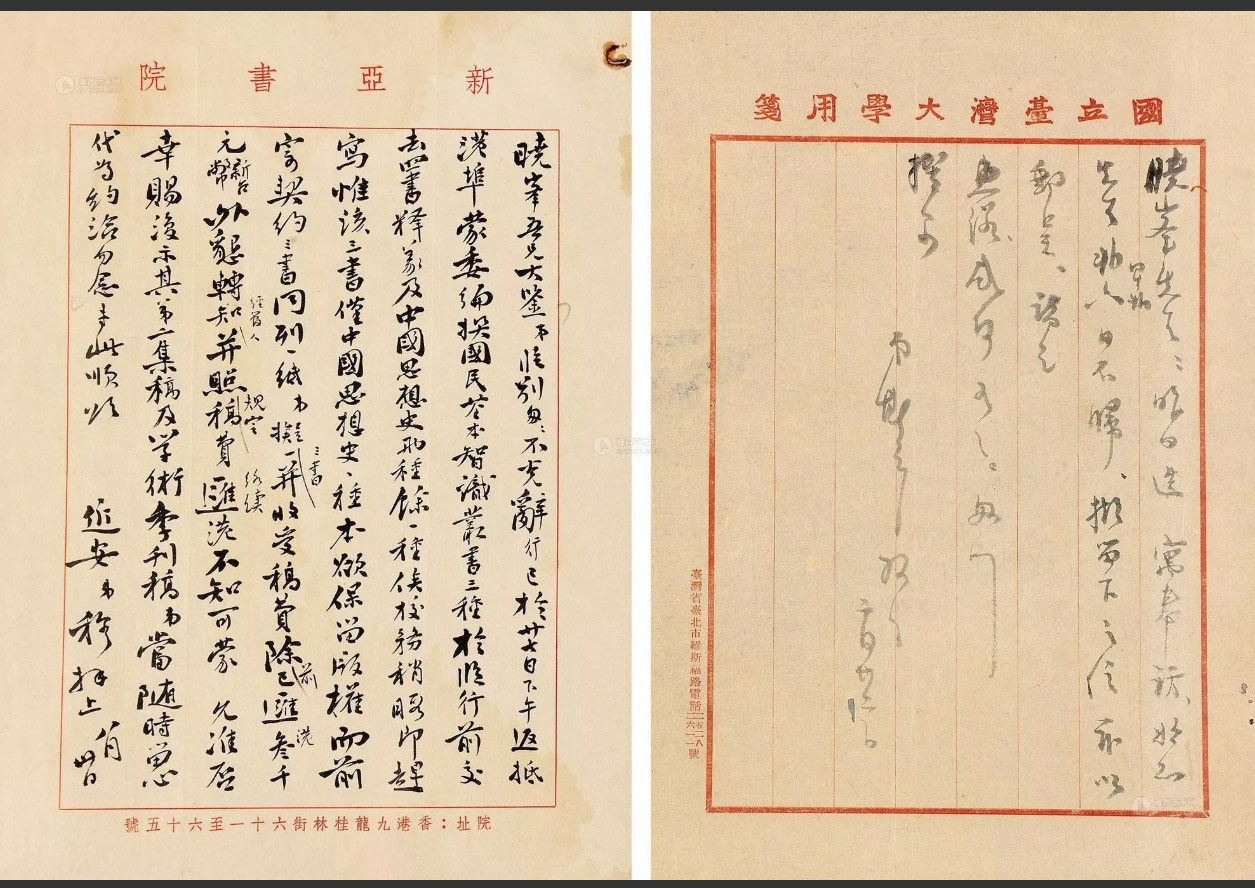

如您收藏有傅斯年先生手稿、書法、墨寶、演講稿等珍品,歡迎聯絡我們。我們提供專業鑑定與高價收藏服務,共同讓傅斯年學術自由與人格精神繼續照亮學界,爲後世鋪設思想之路。

“一天只有二十一小時,剩下三小時是用來沉思的。”

— 傅斯年校長,21響鐘聲的永恆迴響。

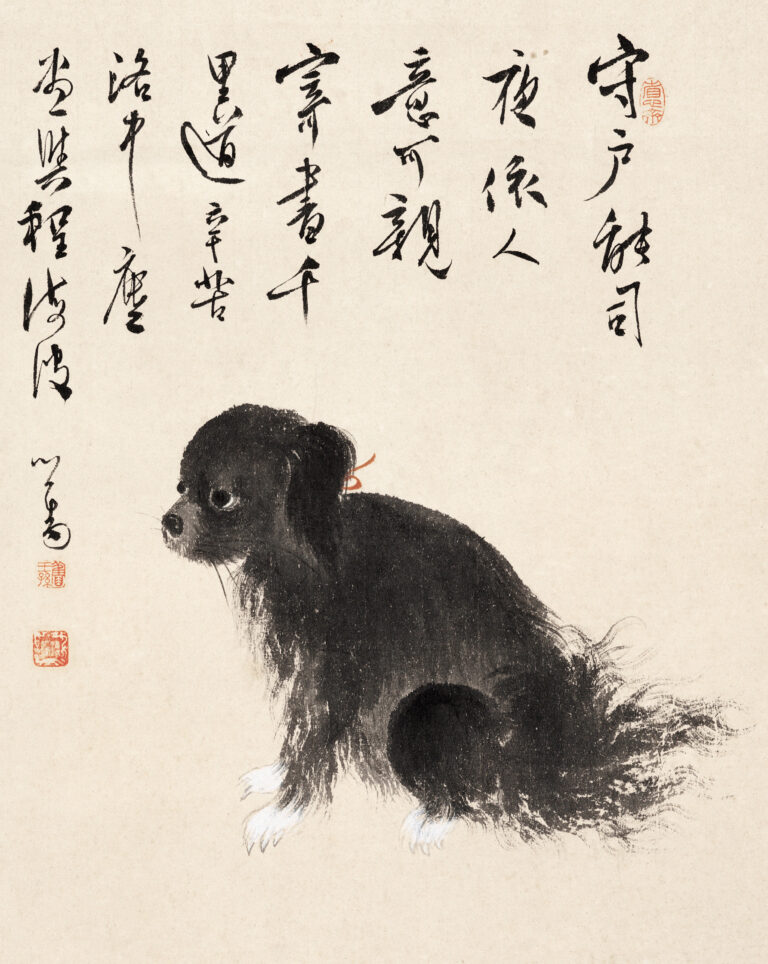

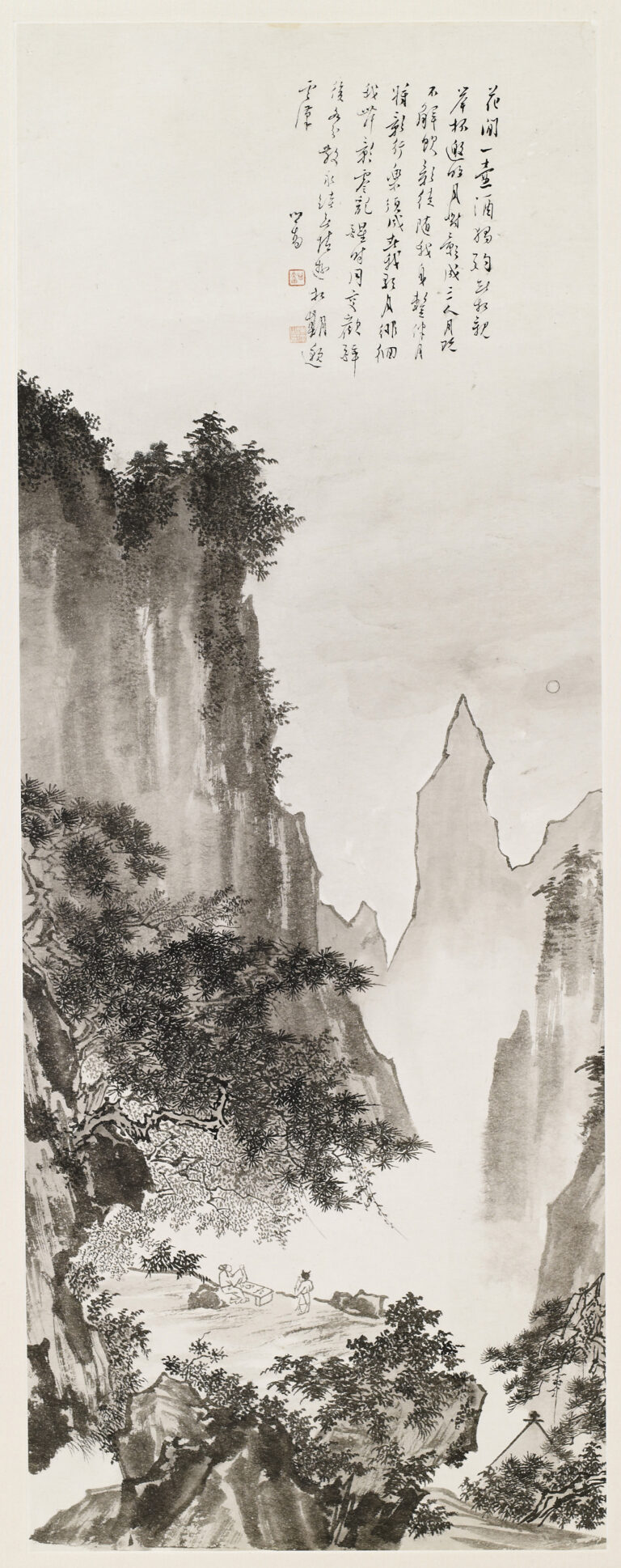

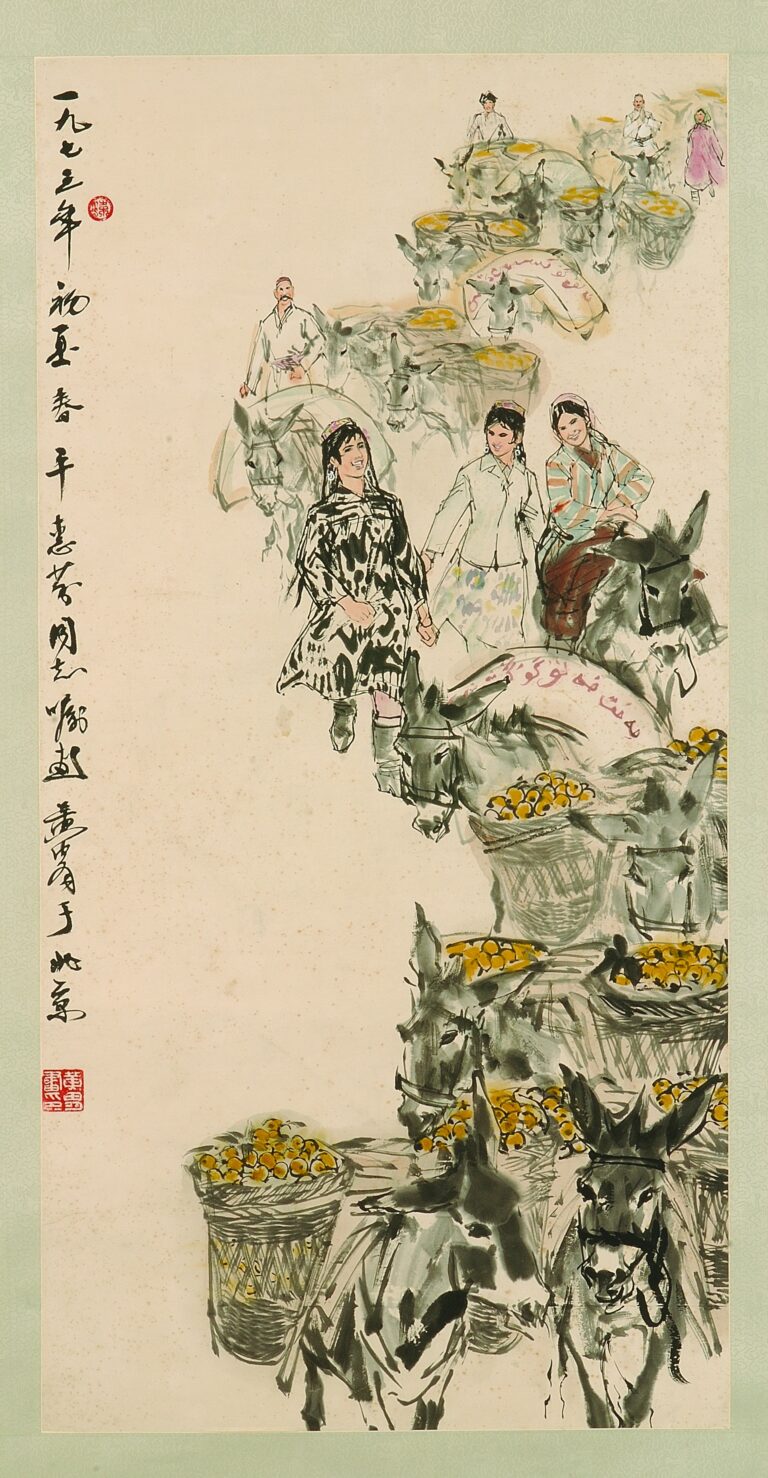

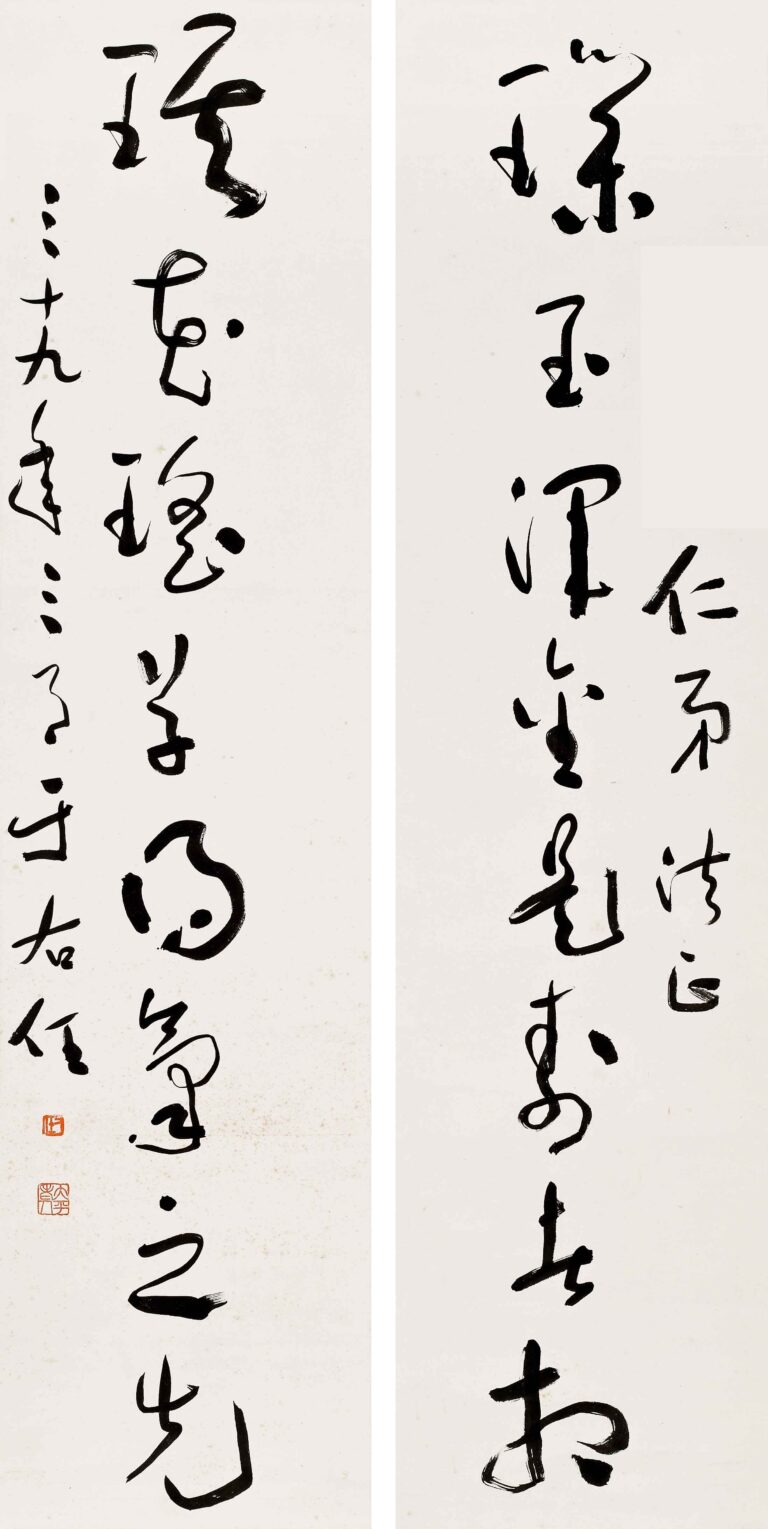

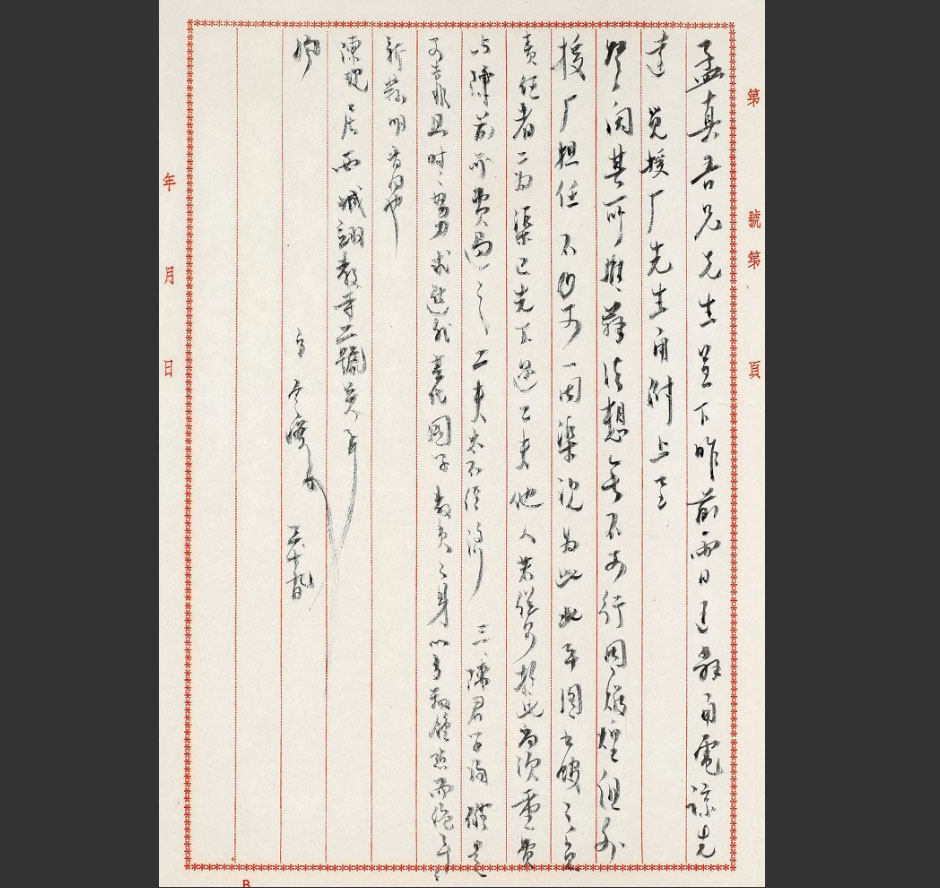

作品集