海派文人之子,早慧童稚時代

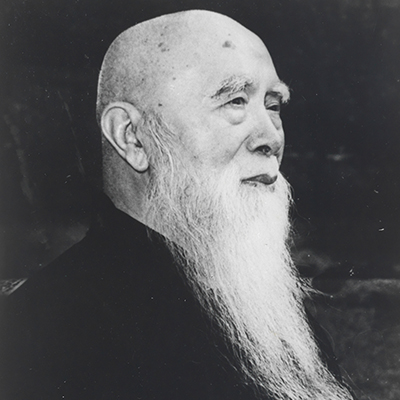

豐子愷,原名豐潤,字仁、仍,後改號“子愷”,別稱“緣緣堂”,出生於浙江桐鄉石門鎮(今屬嘉興)一個教育世家。自幼家學薰陶,六歲誦唐詩,八歲學漢碑與臨珂羅版圖畫,自小對書畫和音樂展現濃厚興趣。

1914年入杭州國立第一師範,師從李叔同、夏丐尊,開啟中西藝術與文學融合的學習之旅,並在該校學習國畫、音樂等科目。這段求學經歷奠定了他跨領域藝術風格的基礎。

求學東京、創辦學校:教學與藝術初興

畢業後赴上海籌辦師範學校,並於1921年赴東京留學10個月,學習繪畫、音樂、英日等,結合竹久夢二的東洋簡筆畫風,確立其簡煉抒情、美學哲學。

1922年返國後在浙江上虞春暉中學任教,課餘創作漫畫,逐步形成獨特風格。1924~1929年期間,他在上海創辦立達中學並任教,同時為開明書店及雜誌撰文、美術編輯,展現出教學與藝術並進的時代風貌。

皈依佛門,藝術中升華的人文精神

1927年秋,豐子愷在其“緣緣堂”寓所,皈依佛教淨土宗導師弘一法師(原李叔同),法名“嬰行”,顯示其人生與藝術走向更具慈悲、人性的深層思考。

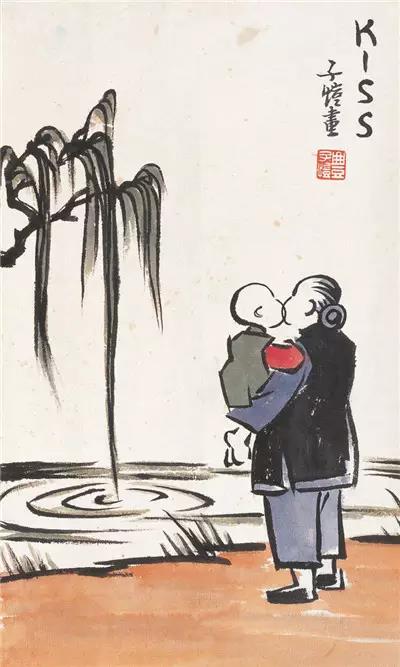

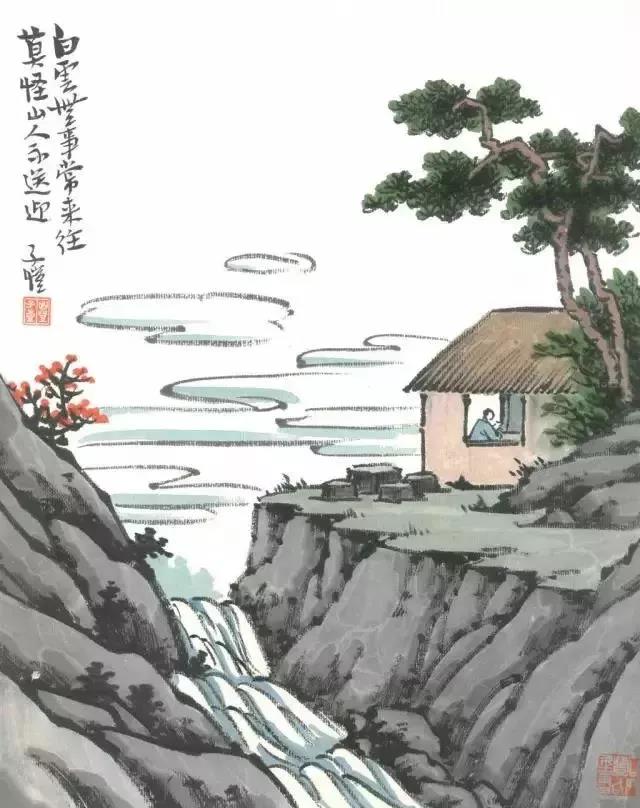

此後,他的漫畫與散文透過佛學冥思「童心」與「護生」理念,傳遞生命溫暖與同情美學,為今日的民間社會留下深遠啟示。

戰亂歲月的筆墨記錄:內遷與教學奉獻

抗戰爆發後,豐子愷遷居浙贛、漢口、桂林、重慶等地,先後任教國立諸校,並途徑宜山、遵義,參與抗日宣傳。重慶期間擔任國立藝術專科學校教授與教務主任,取消教職後以出售畫作維生,筆耕不輟。

建國後鑒定與教學推廣角色

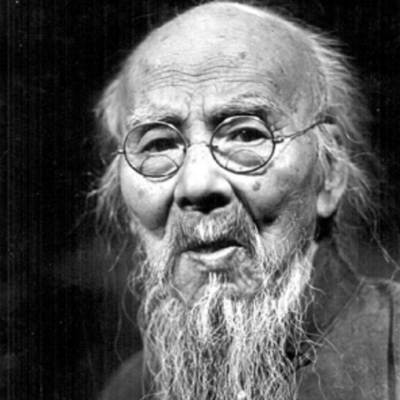

建國後,豐子愷於上海從事翻譯、寫作與漫畫偶為之,室號“日月樓”。曾任中國美術家協會常務理事、上海分會主席、上海文史館館員、中國畫院院長等職。

十年文化浩劫期間曾遭迫害,卻依然筆觸未斷。1975年9月15日,豐子愷於上海逝世,終年76歲,享譽畢生奉獻與文藝成就。

筆墨精華:漫畫、散文、國畫於一身

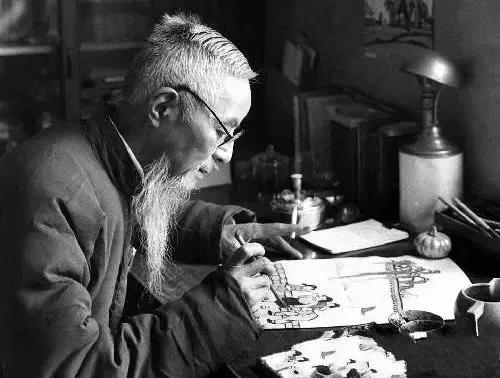

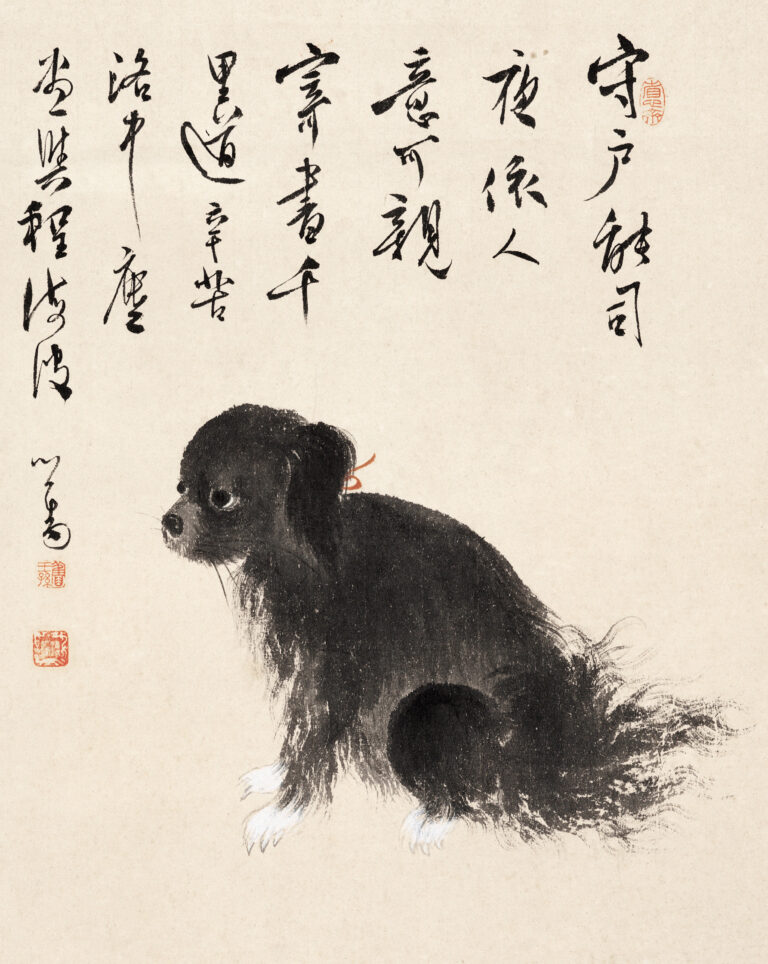

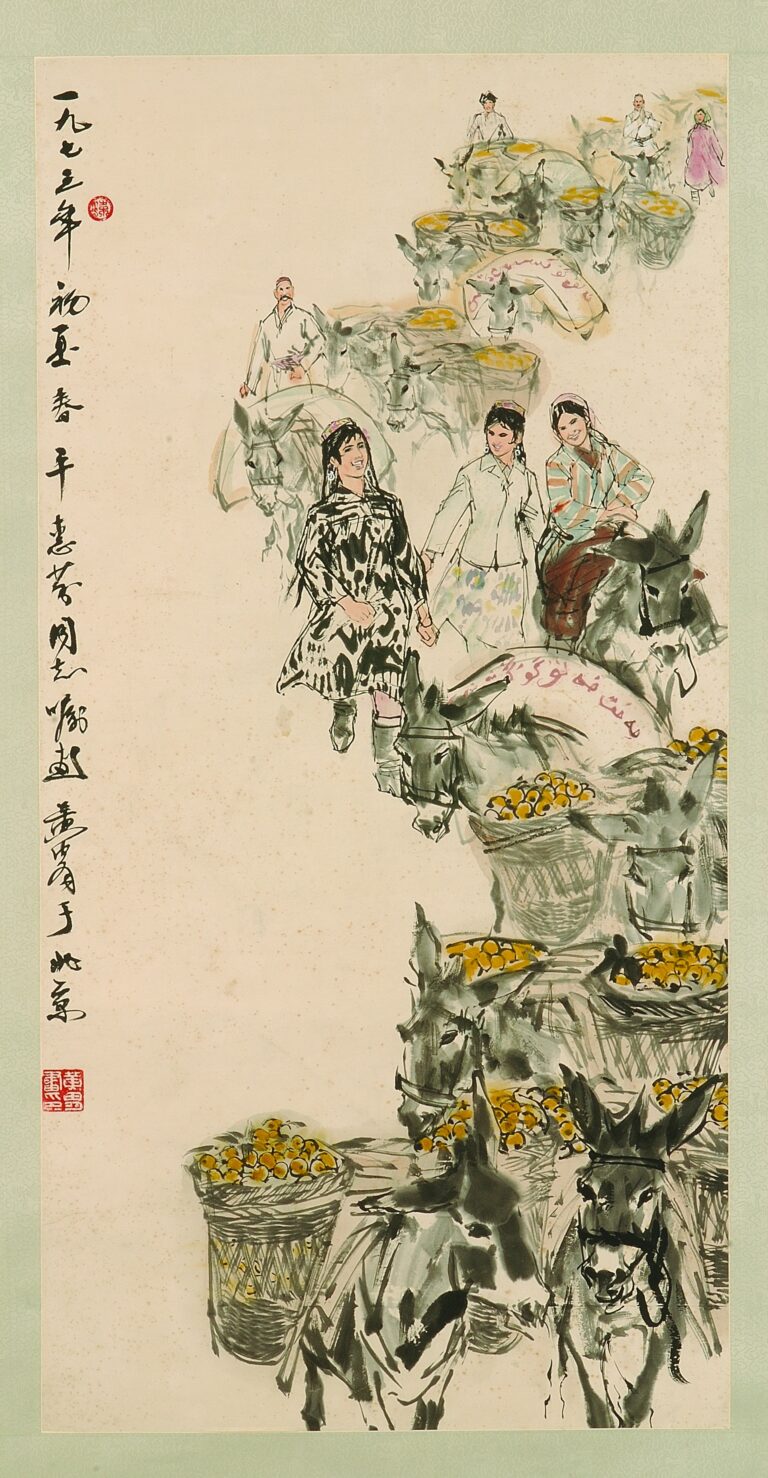

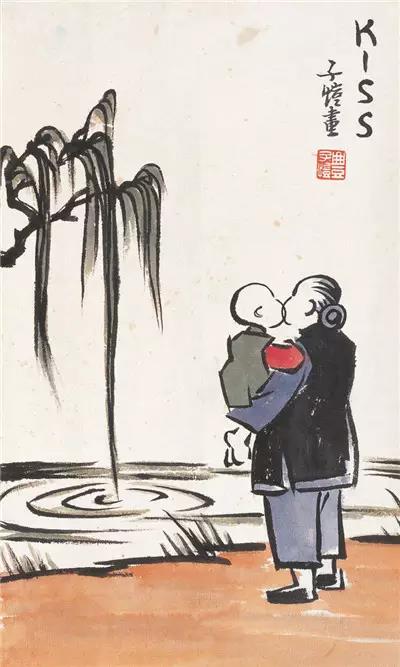

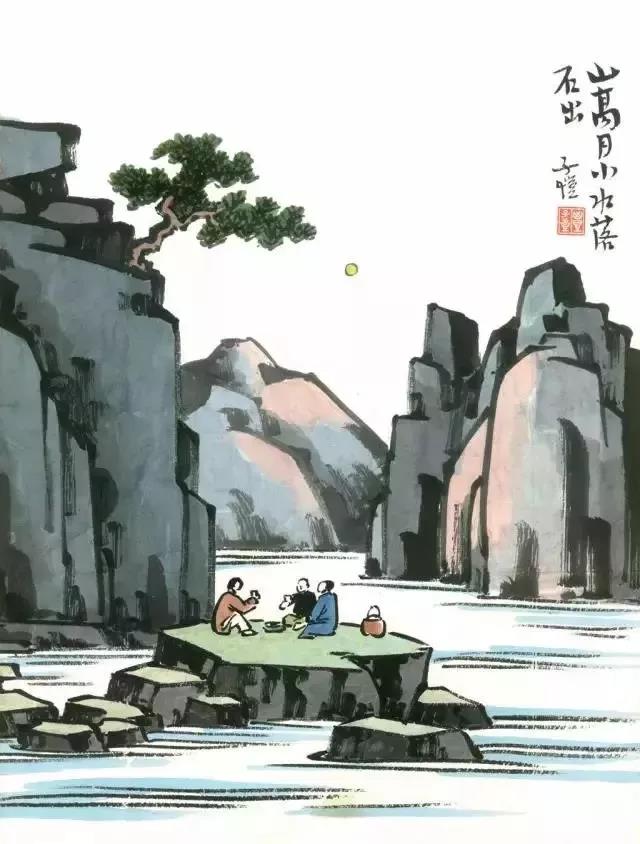

漫畫——“人生漫畫”之作者

其漫畫作品散見於《緣緣堂隨筆》《子愷漫畫》等,題材以古詩意境、日常生活與兒童世界為主,融合詩情與幽默,以簡淺畫風寫人生百態。林語堂讚為「人生漫畫」。

代表作如《滿山紅葉女郎樵》《村學音樂課》《種瓜得瓜》等,以平凡取材詠人生韻味。

散文——清新平和,童心喚世

散文輯如《漸》《人生漫畫》《緣緣堂隨筆》,以清淡樸實文字讚美童真與人生趣味,並透過佛學思考批判世態,後被收入臺灣與大陸高校教科書中。

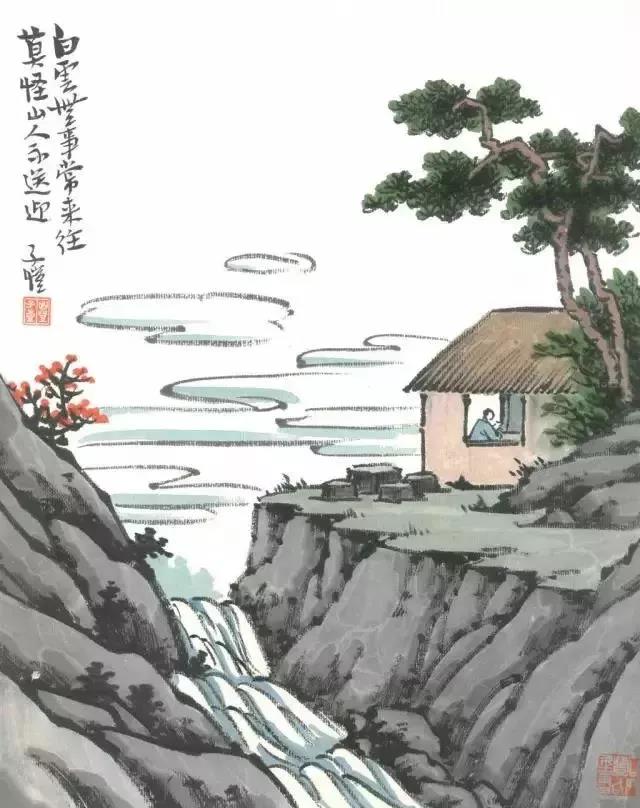

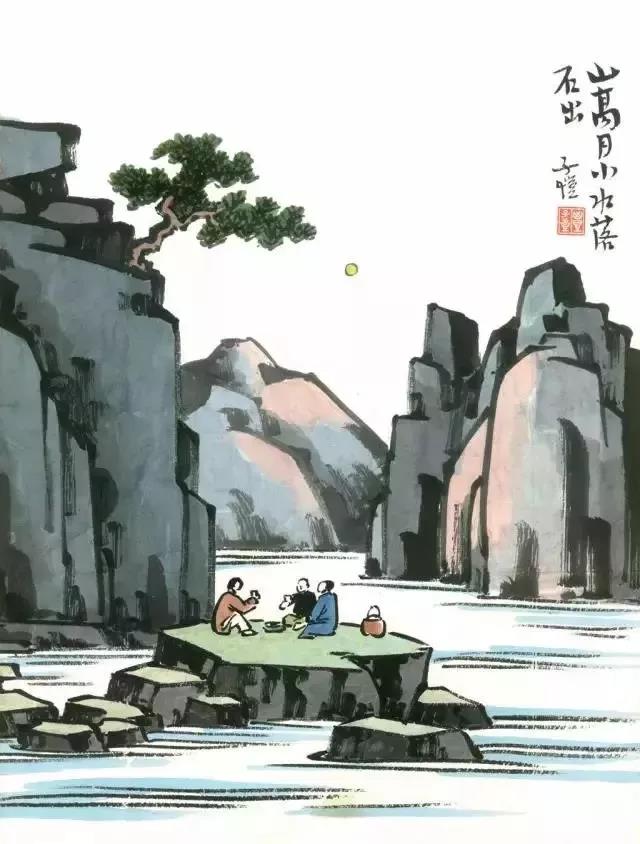

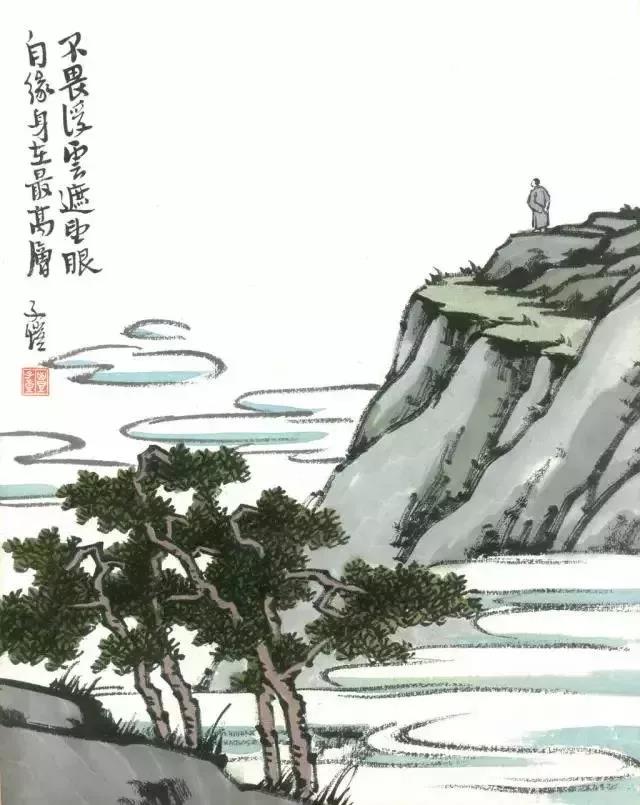

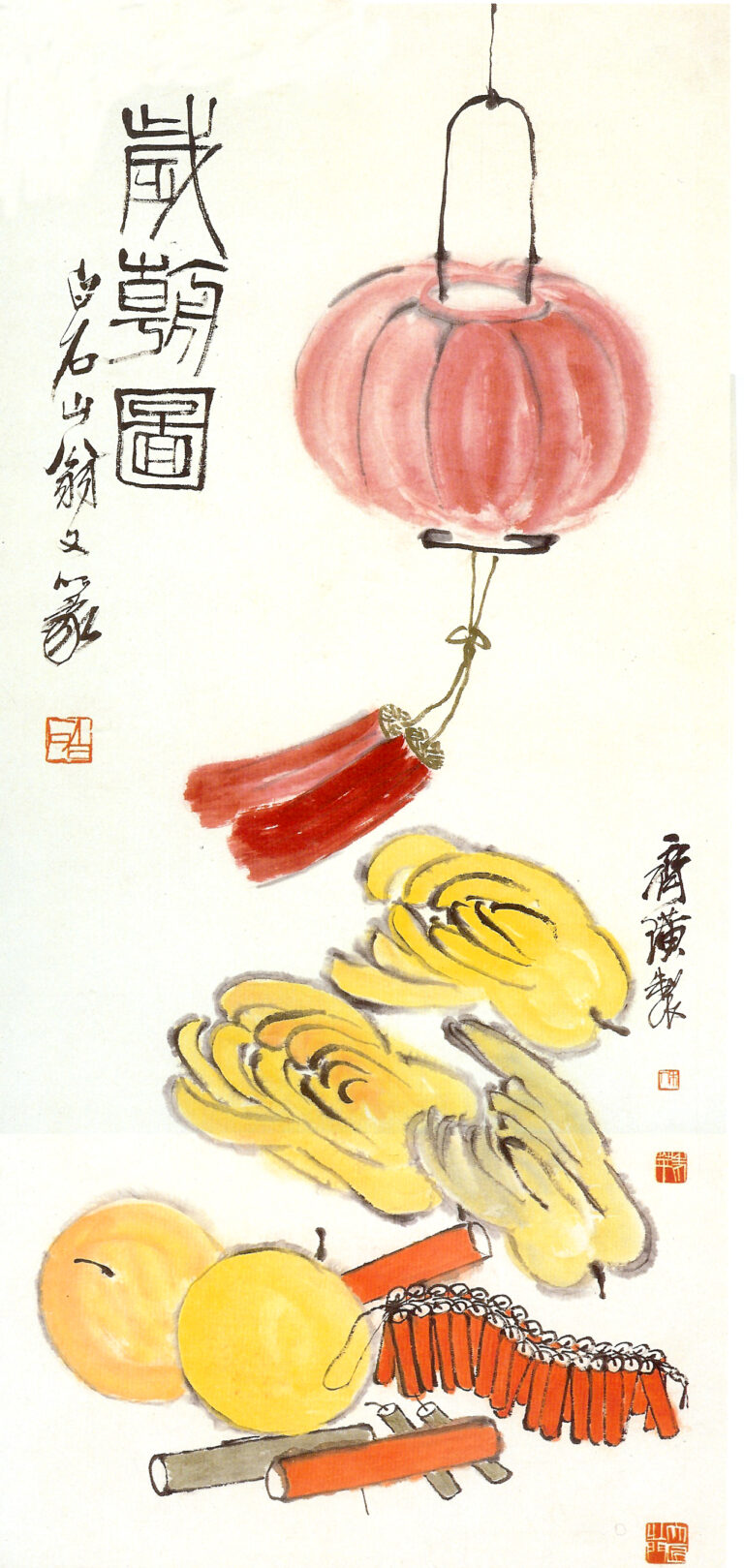

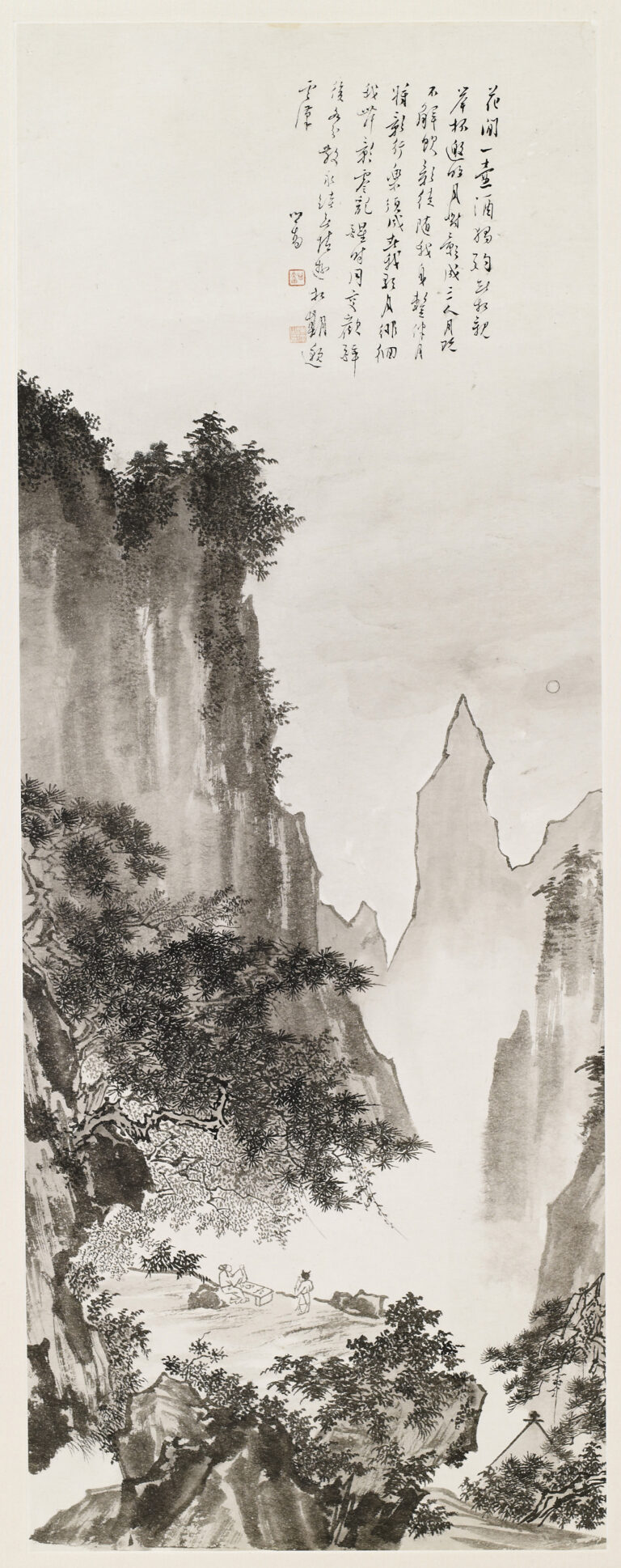

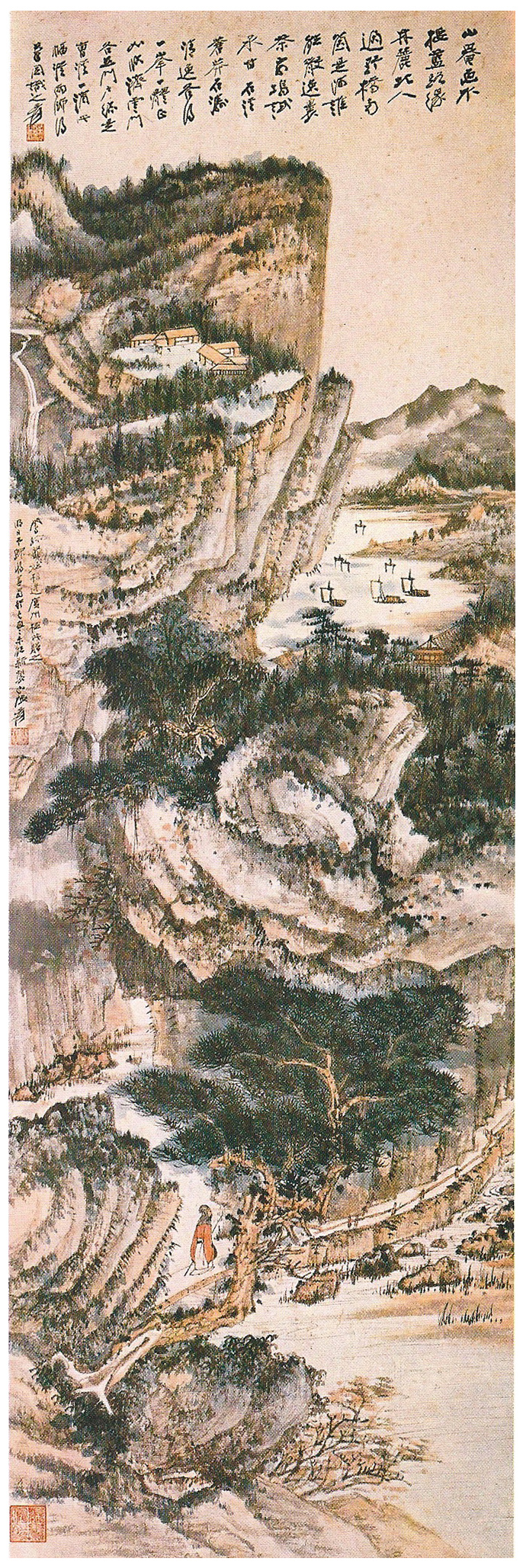

國畫——融合宋元山水與徐熙墨趣

他師法宋元郭熙、董源、巨然,以俊逸空靈為筆調;花鳥畫由老蓮走向兩宋風,晚年吸納徐熙落墨法,創出以墨為地、掩映五色的獨特境界。

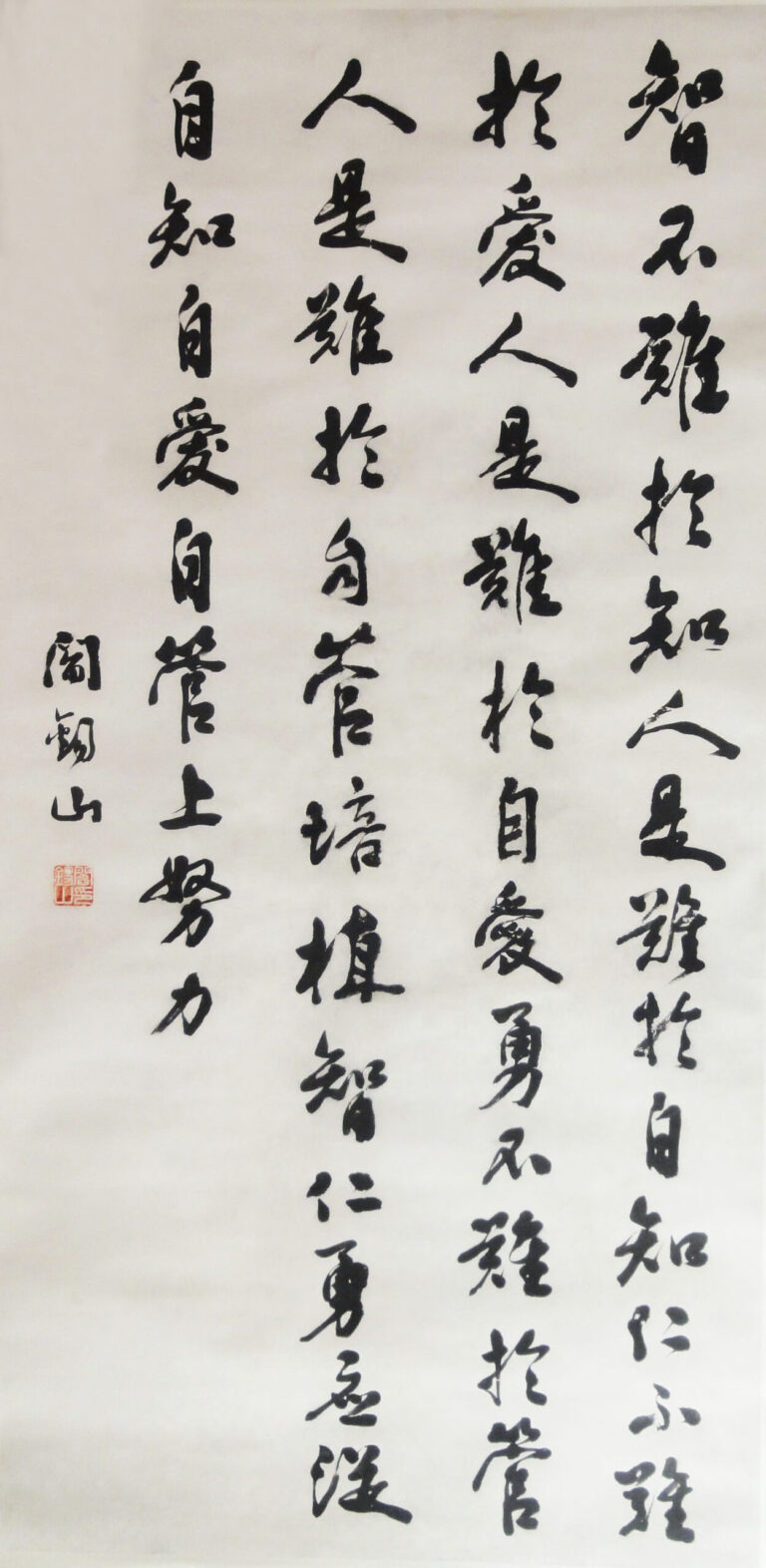

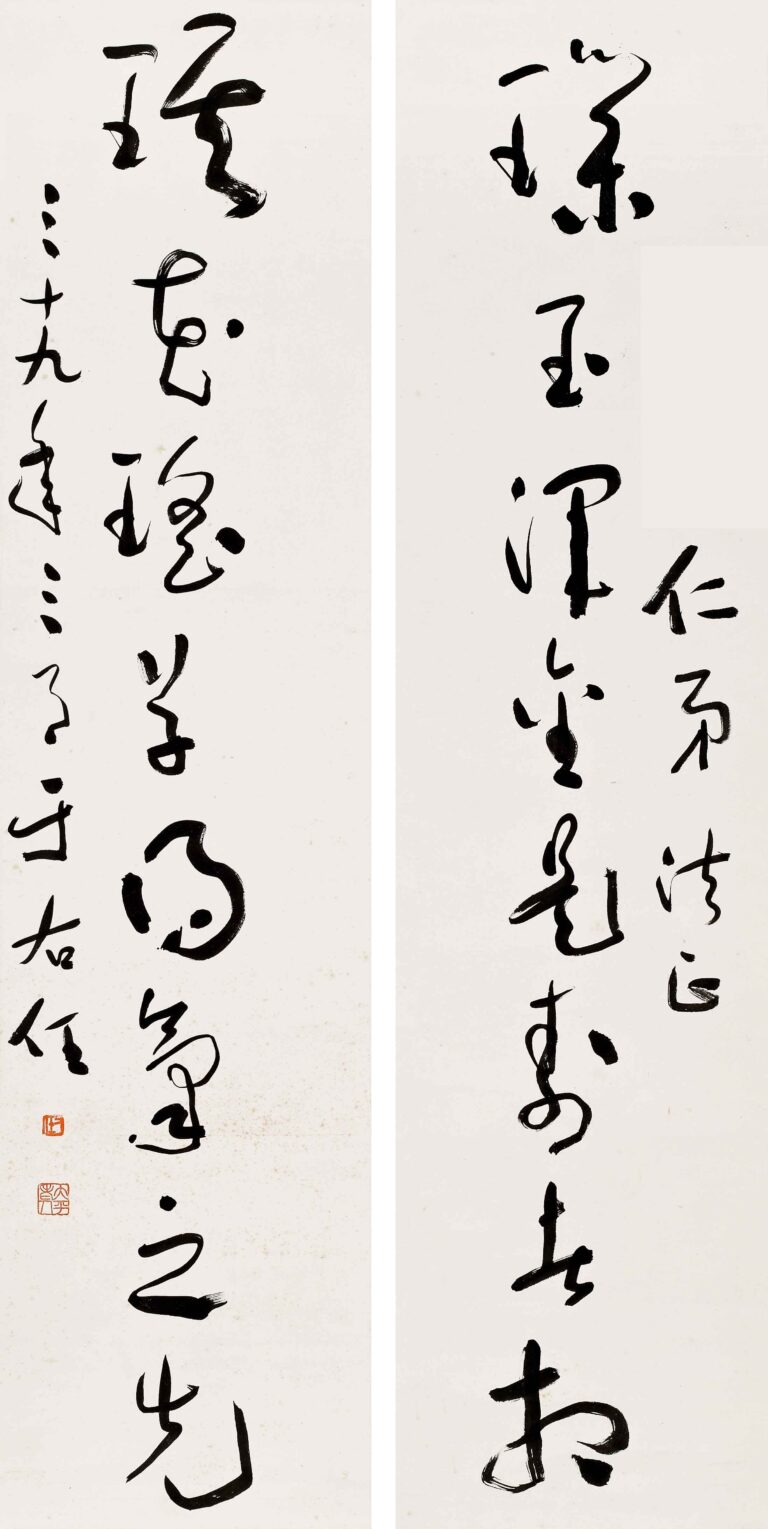

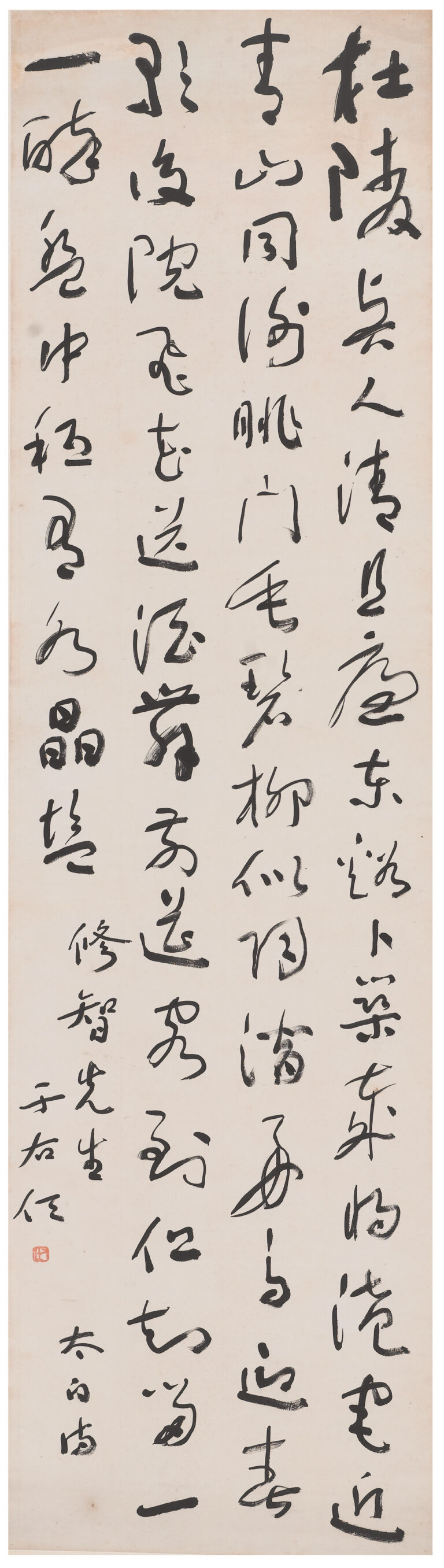

書法與印章——碑意蘊藏,自成風格

擅行草書,初學老蓮後轉宋人,晚年受張旭啟發,條幅滄勁疏秀。並自篆刻印章,以“豐子愷”“緣緣堂主”等款式見個人風骨。

代表作列表簡介(精華選錄)

| 類別 | 作品名稱 | 簡介 |

|---|---|---|

| 漫畫 | 《滿山紅葉女郎樵》 | 細膩呈現鄉村生活與人際溫情。 |

| 《村學音樂課》 | 捕捉底層社會孩童學習的純真與親切。 | |

| 散文 | 《漸》、《人生漫畫》 | 散文集,文字含蓄幽默、富有詩意。 |

| 國畫 | 宋元山水小品 | 嚴法宋元筆意,山水浩然空靈。 |

| 徐熙滲墨畫 | 以墨為地,掩映色彩,意境盎然。 | |

| 書法 | 行草條幅作品 | 結構穩健,疏宕有力,碑意濃厚。 |

| 印章 | “緣緣堂主”鈐印 | 篆意高古,承載文化自信與人格印記。 |

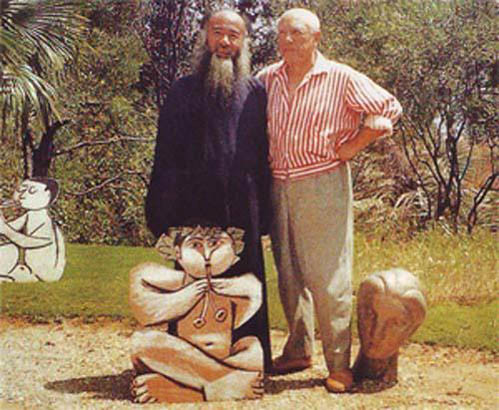

藝術之餘的人文理念與影響力

豐子愷以“童心”作為藝術方法論,融合佛學與儒學,倡導大眾化藝術與人文關懷,評論傳統道德與社會變遷。他觀察日常故事,“泥龍竹馬眼前情…求弦外餘音”,追求“小中見大、大而不亡”的藝術精妙。

他也將歐洲翻譯導入中國,翻譯《源氏物語》《獵人日記》等,促進文化交流與跨語織。

一生光華:藝術教育家與文化先行者

他不僅是藝術家,更是美術、音樂教育的先驅。1925年聯合創辦立達學校,並於50年代後接任上海中國畫院首任院長,把藝術教育實踐至文化機構層面。並服務上海文史館、西泠印社等機構,為中國文化遺産守護盡心。

德華堂高價收購豐子愷作品—守護童心與書畫風采

豐子愷一生致力於“用畫畫詩,用詩畫畫”,其作品蘊含童真、慈悲與東西融合之美,穿越時空,至今觸動人心。若您家中擁有豐子愷的書畫或漫畫作品,德華堂誠摯邀請您提供鑑賞,我們提供專業鑑定與高價收購服務。讓這些充滿童趣與人文情懷的筆墨佳作,延續其文化價值與藝術生命,與您共守文化的純真與美好,歡迎來電或線上聯繫。

印鑒:豐子愷、豐氏、子愷、子愷漫畫、子愷書畫、豐子愷年五十以後作、子愷六十五後作 、子愷年七十後作、石門豐氏、石門豐氏書畫、石門豐子愷詩書畫印、緣緣堂主、緣緣堂主人酒後作、日月樓、子愷長壽。

西風梨棗山園兒童偷把長竿,

莫遣旁人驚去老夫靜處閑看。|

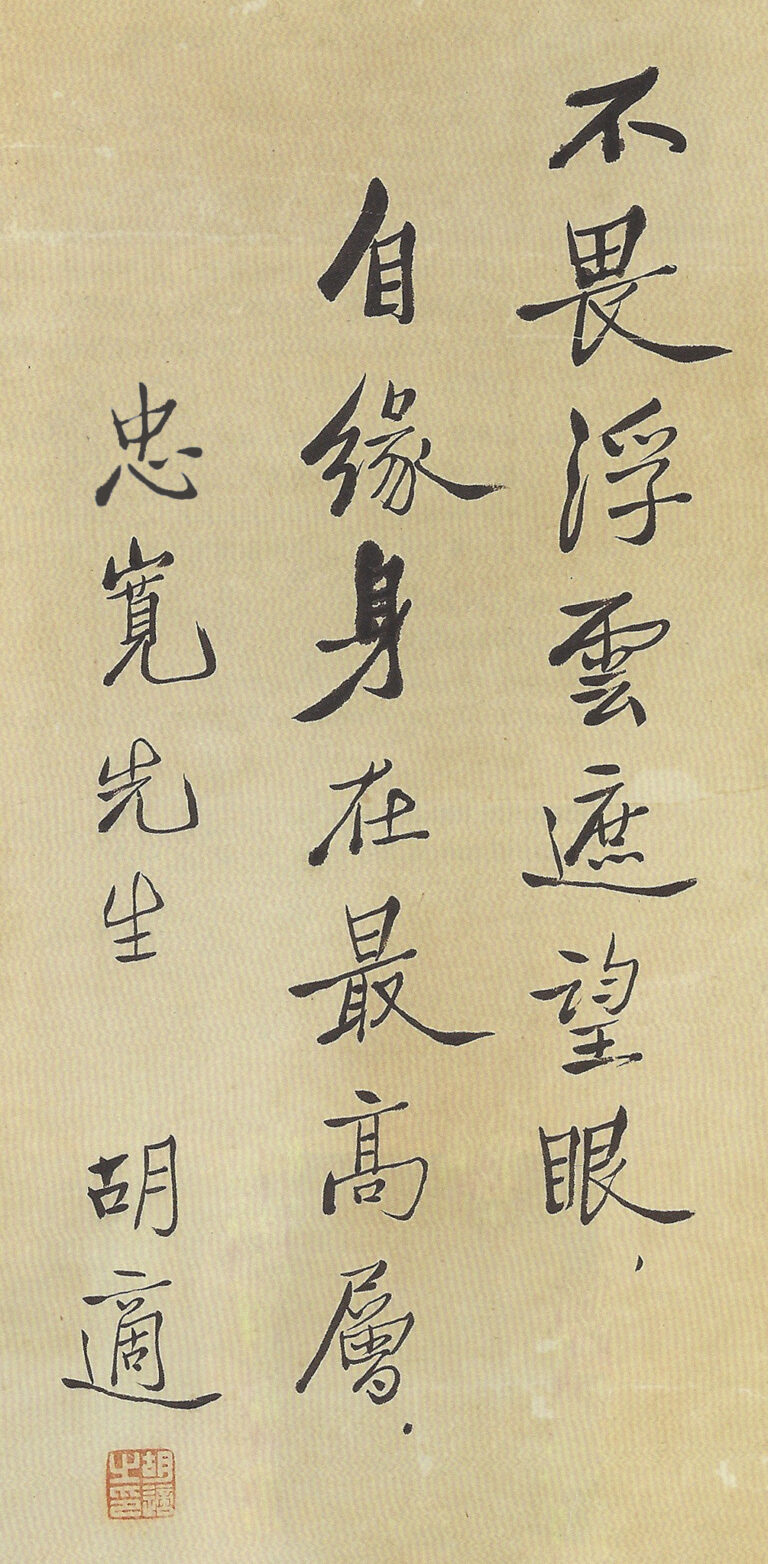

不畏浮雲遮望眼

自緣身在最高層

作品集