一、家學與求學:文學與藝術的底蘊

臺靜農出生於清末書香世家,家中藏書甚豐,父親對經史子集耳濡目染,奠定了他日後篤學好古的基礎。幼年即喜書畫臨摹,筆墨間早見靜穆溫潤之氣。

青年時期的臺靜農,讀書求索的足跡遍及安徽、江蘇。1920 年代進入北京大學研究所國學門,師從胡適、顧頡剛、劉師培等學術大家,國學底蘊日益深厚。同時,他參與「未明社」文學社團,與志同道合者討論新文學、新思想,展開文藝批評與創作生涯。

二、教席講壇:文學啟蒙與教育使命

自 1927 年起,臺靜農先後在北平中法大學、輔仁大學、廈門大學、山東大學、齊魯大學等校任教,長年從事文學史、古典文學與文藝批評教學。他的課堂,既有宏闊的文化視野,也有對細節的苛求,學生們往往在幽默與嚴謹並行的教學中深受啟發。

抗戰爆發後,臺靜農隨教育機構西遷入川,在國立編譯館服務,負責古籍整理與文史研究。1942 年起,兼任國立女子師範學院中文系教授,戰亂中仍不輟於講授與寫作,足見其以文化教育自許、矢志不移。

三、結緣大家:書法之路的轉折

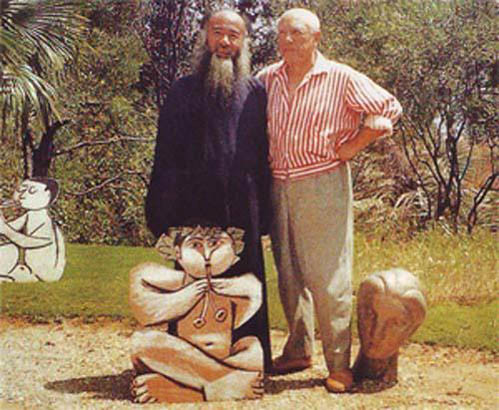

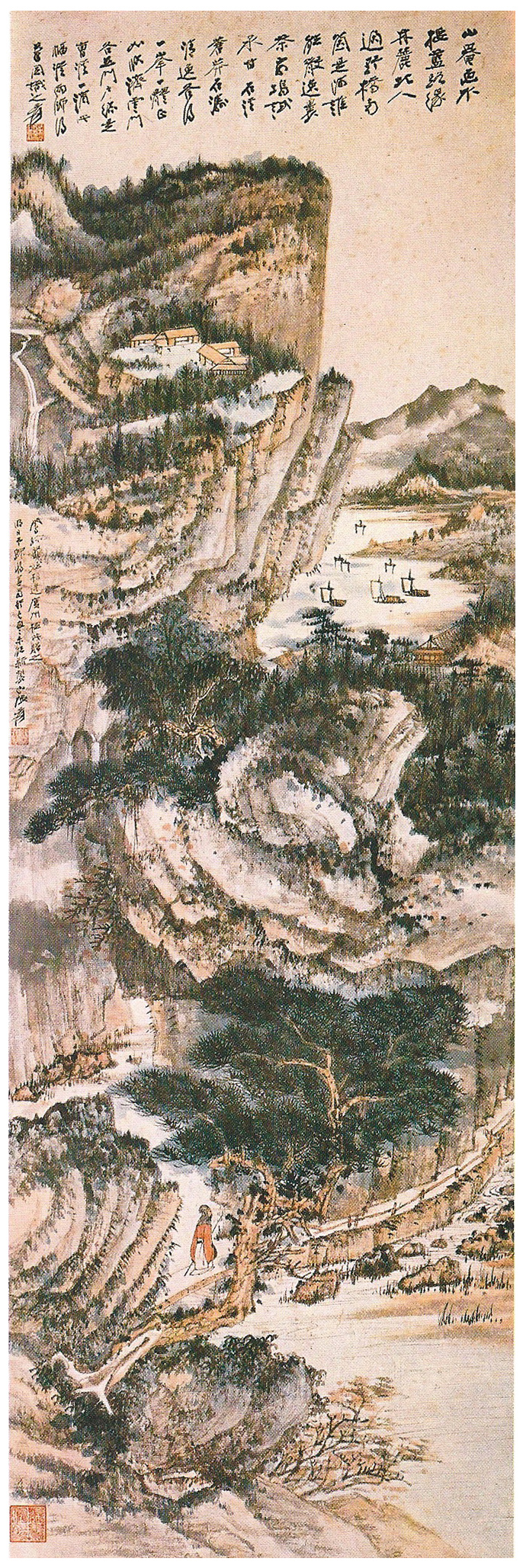

抗戰時期,臺靜農結識了「南張北溥」──張大千與溥心畬兩位大書畫大家。尤其是在張大千處,獲贈明末書家倪元璐的真跡。倪元璐的筆意蒼古奇肆,為臺靜農帶來極大觸動,也開啟了他臨習「倪體」書風的漫長歷程。

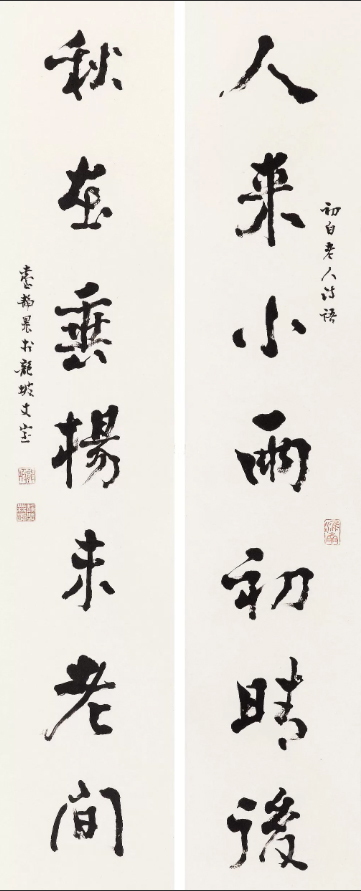

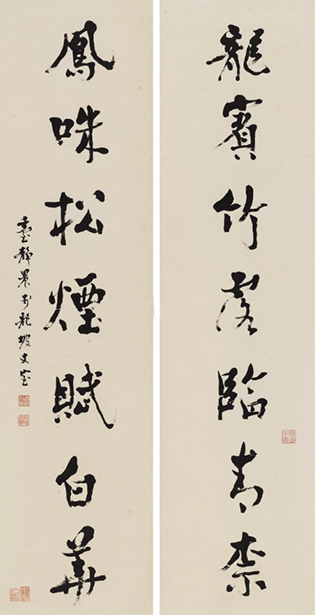

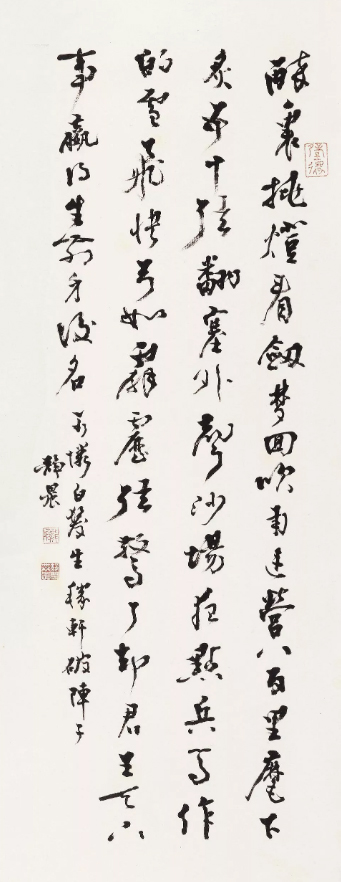

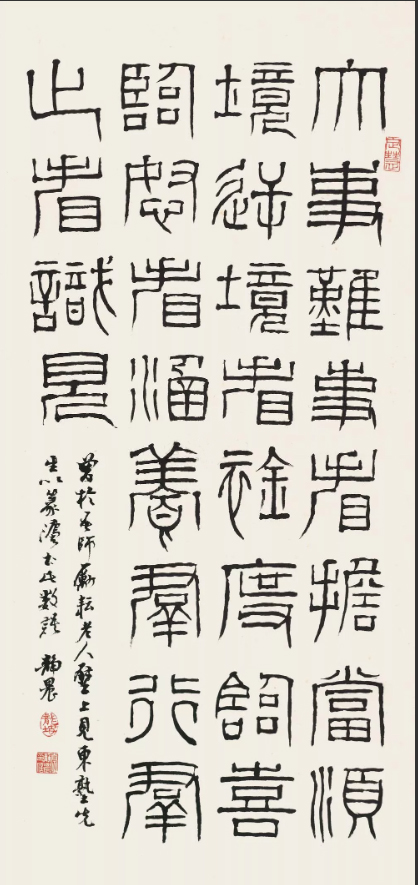

從此,臺靜農的書法風格逐漸脫胎換骨:他不僅臨古而精,更能在倪體基礎上,融合自己對文學、史學的體悟,書風既古雅肅穆,亦奇逸灑脫。篆、隸、草、行、楷無不涉獵,書藝全面發展,終成一代書法名家。

四、來台歲月:學府傳薪與文藝承續

1946 年,臺靜農應邀來台,任教於台灣大學中文系,並於 1947 年起出任系主任長達二十年。同時期,也兼任文學院院長。這段歲月,是臺靜農學術與書藝成就的黃金期。

在臺大中文系,他提倡中西文學並重、古今貫通的教學理念,影響了無數學生。許多臺灣後起文學評論家與書畫家,皆曾受其課堂薰陶。學院之外,他積極參與文化界活動,推動中華文化儲存與發揚,成為台灣文化界的重要推手。

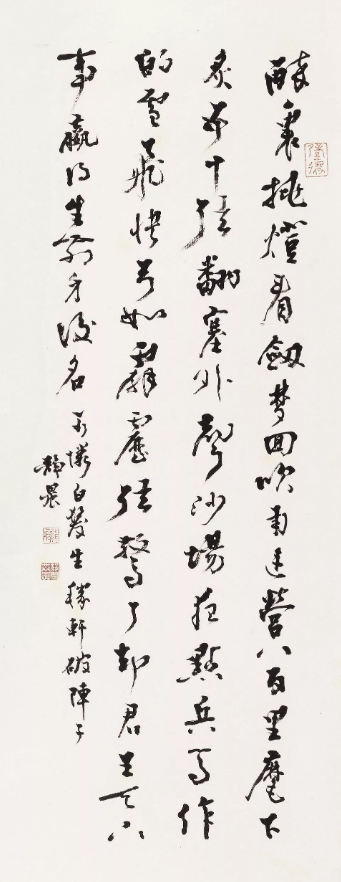

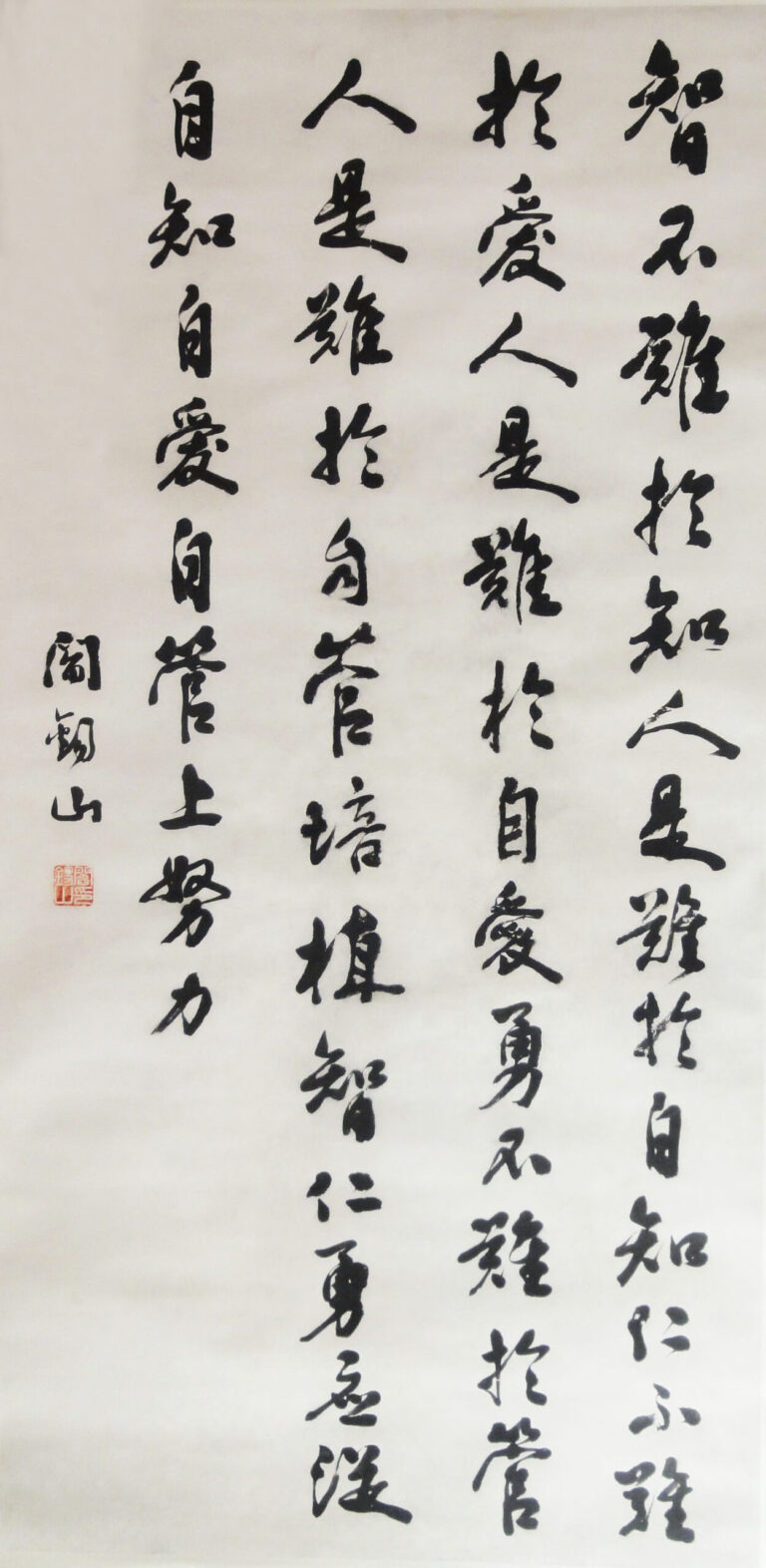

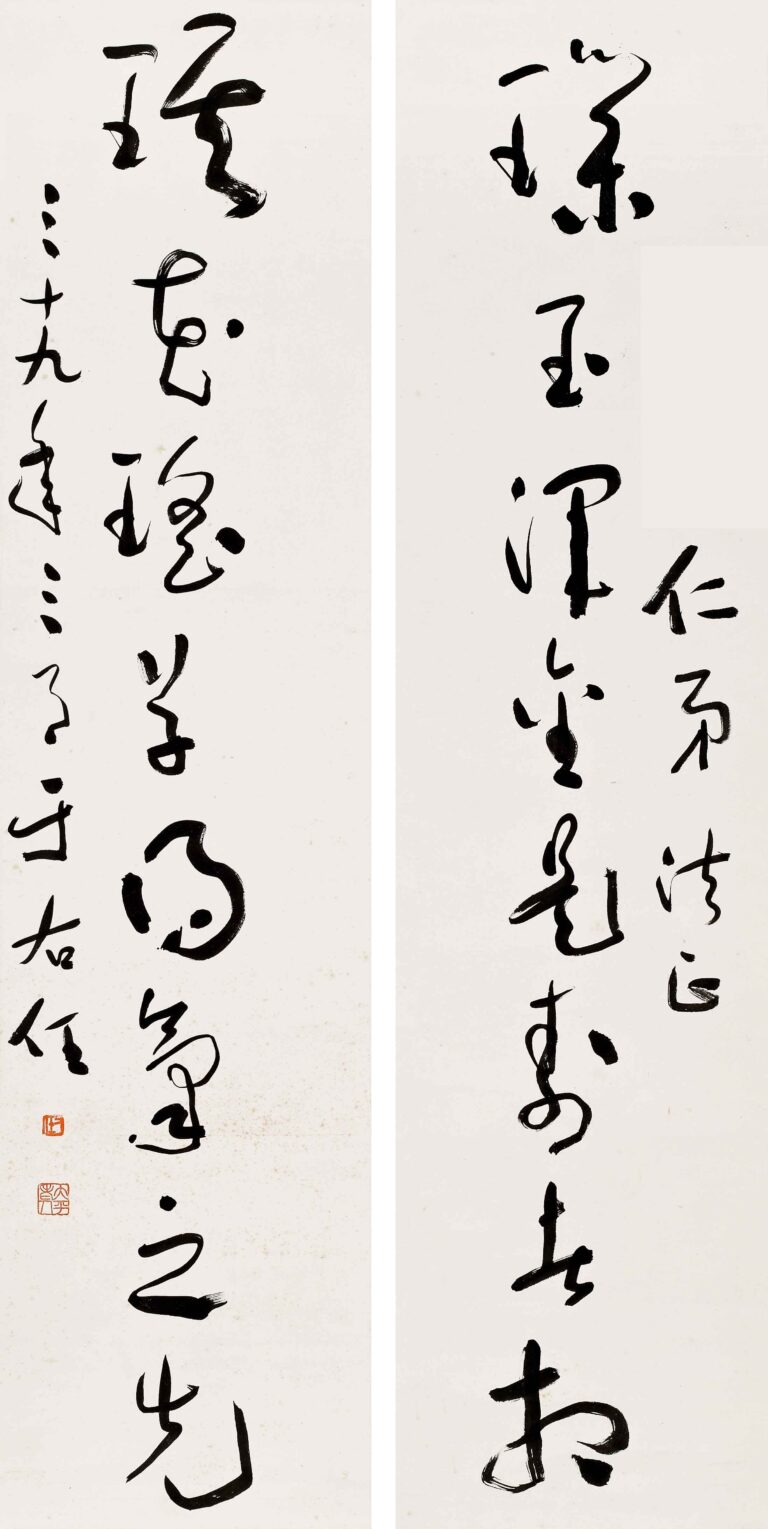

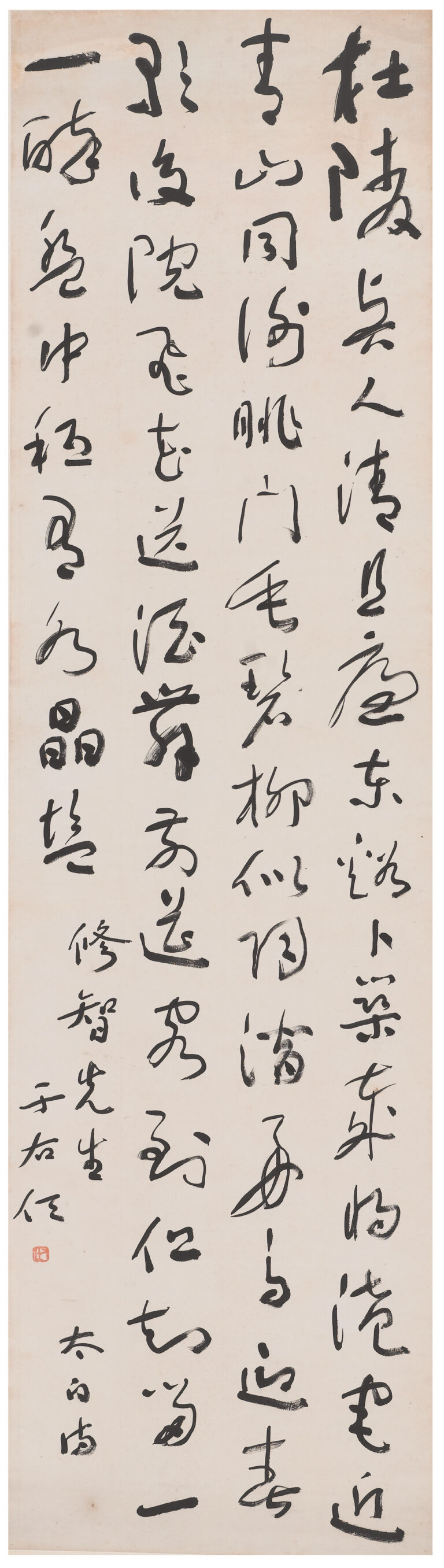

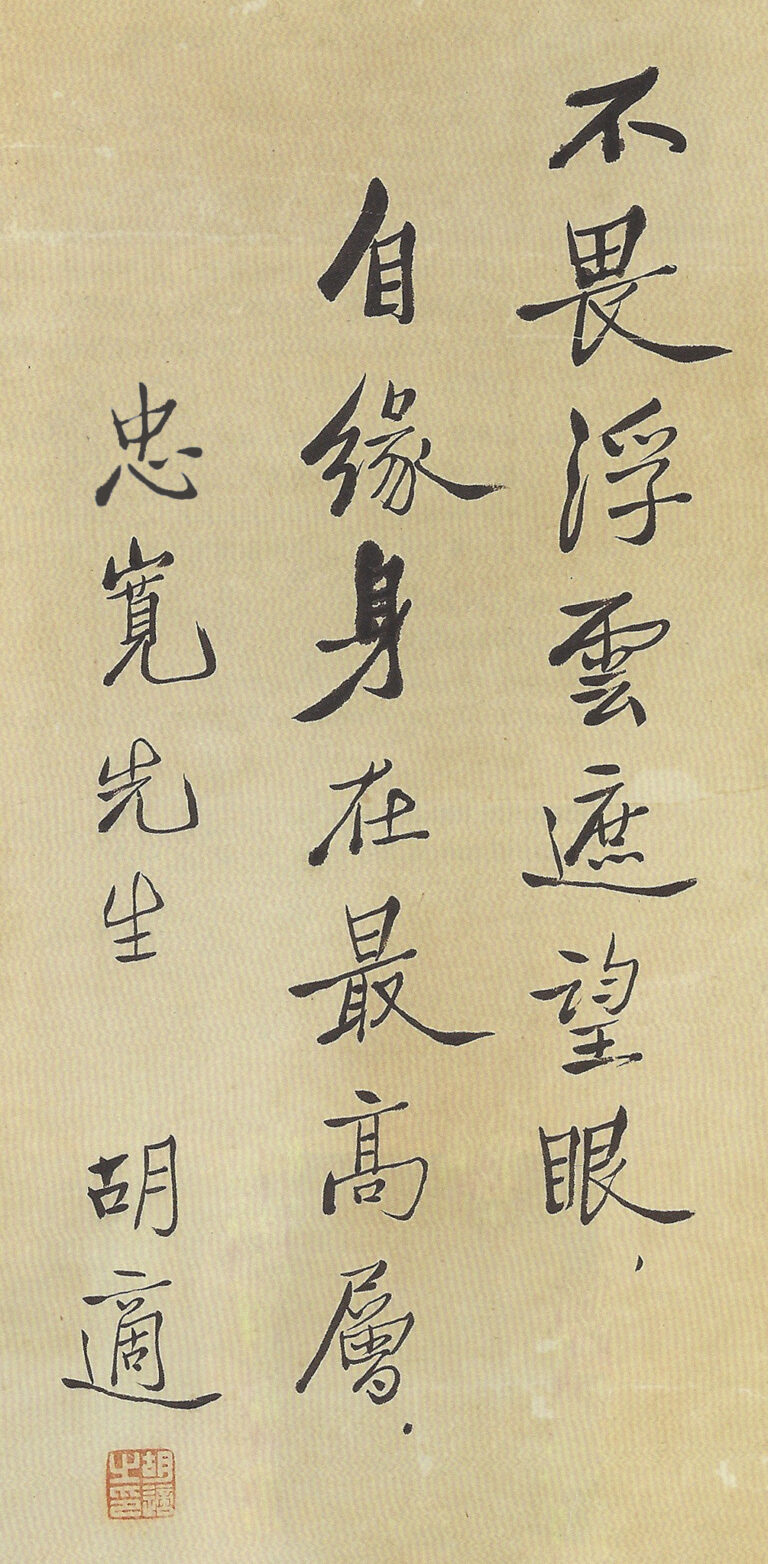

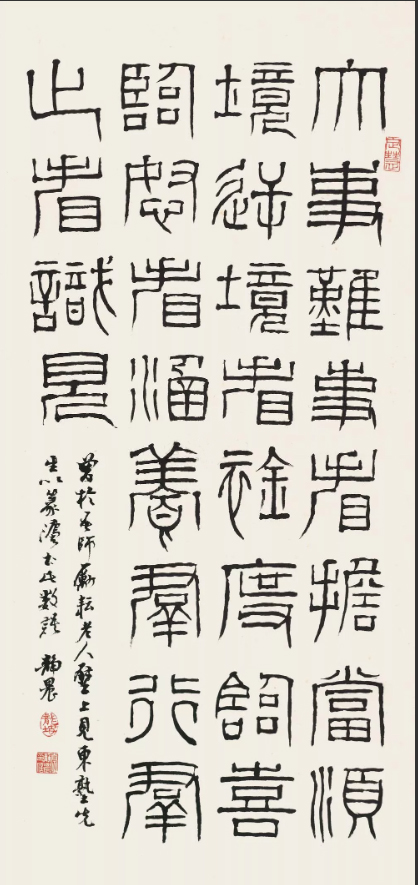

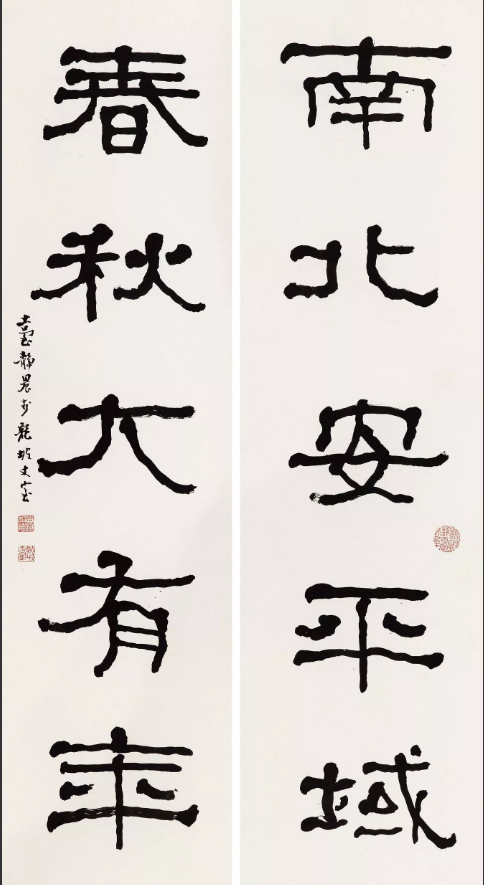

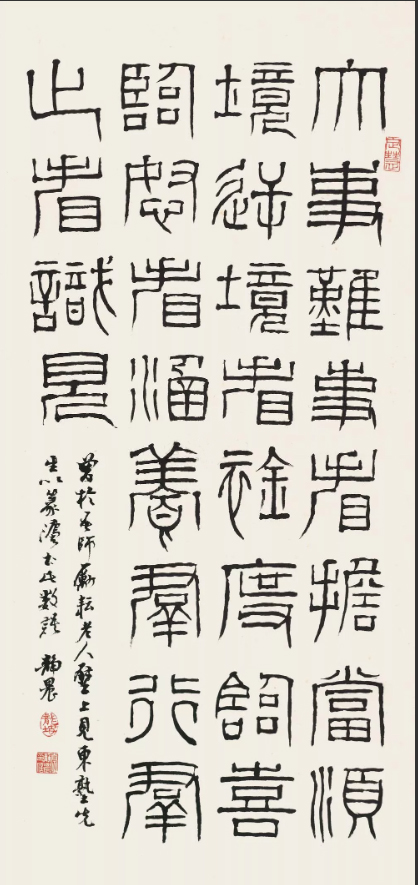

五、書法成就:碑帖金石,古意自成

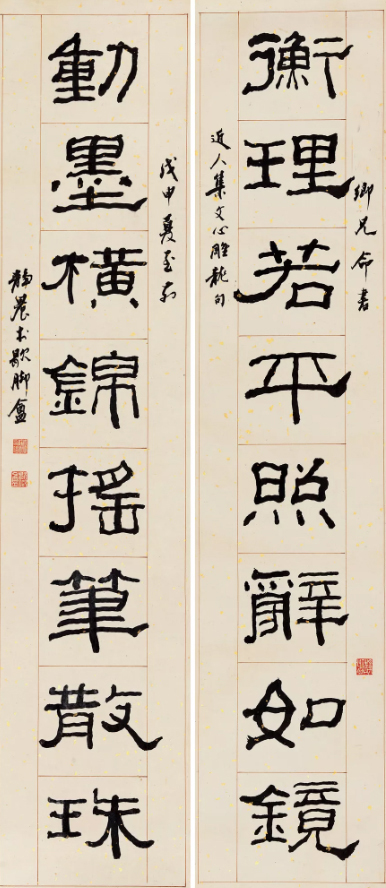

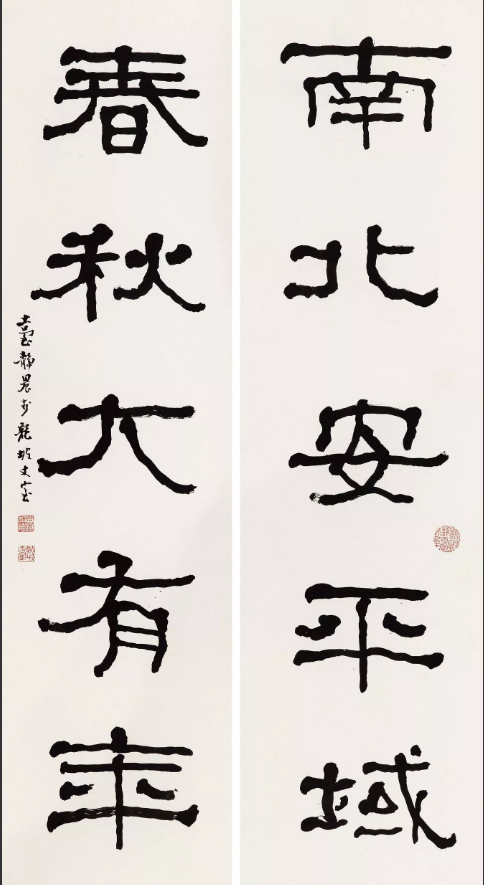

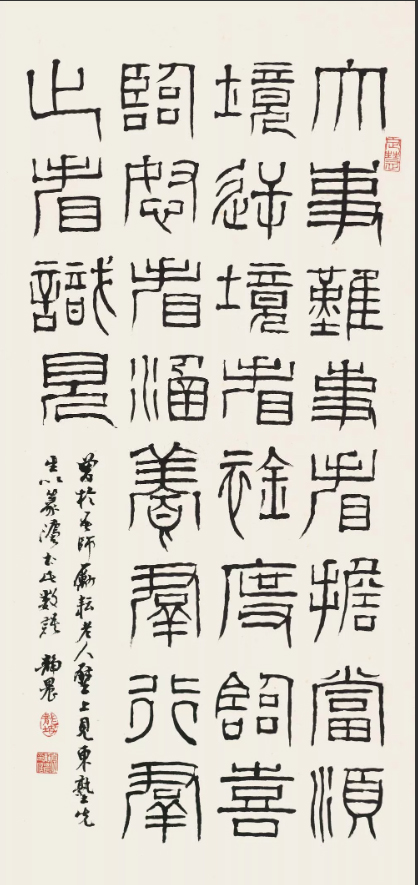

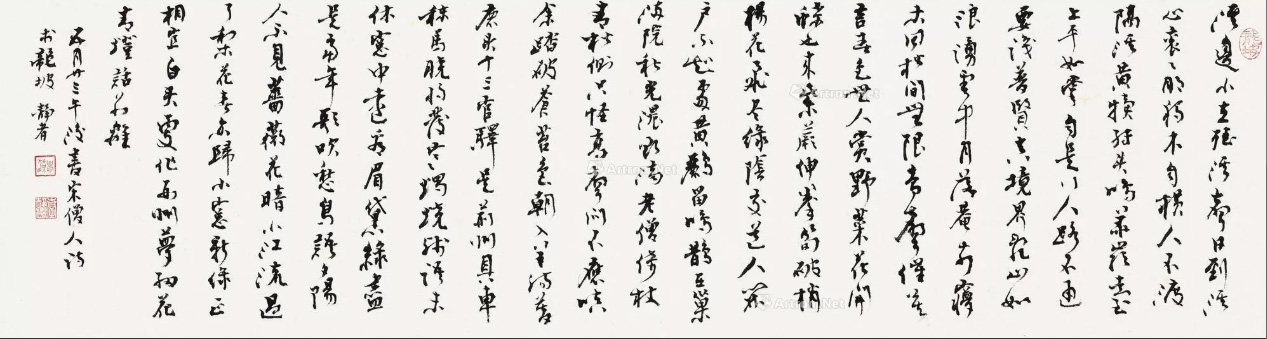

臺靜農的書法,深得「碑帖金石」精髓,既取法兩漢石刻的遒勁、又汲取魏晉帖學的雅逸。他自謂「廣博吸收前人筆意」,尤以明末倪元璐為宗,形成奇肆古雅、樸拙蒼健的獨特面貌。

篆書、隸書、草書、行書、楷書皆有成就,線條時而剛健篤實,時而遒麗飛動。尤為可貴者,他的書作蘊含深厚的文人氣息與歷史溫度,筆筆間彷彿帶著文學家的沉思與哲思。

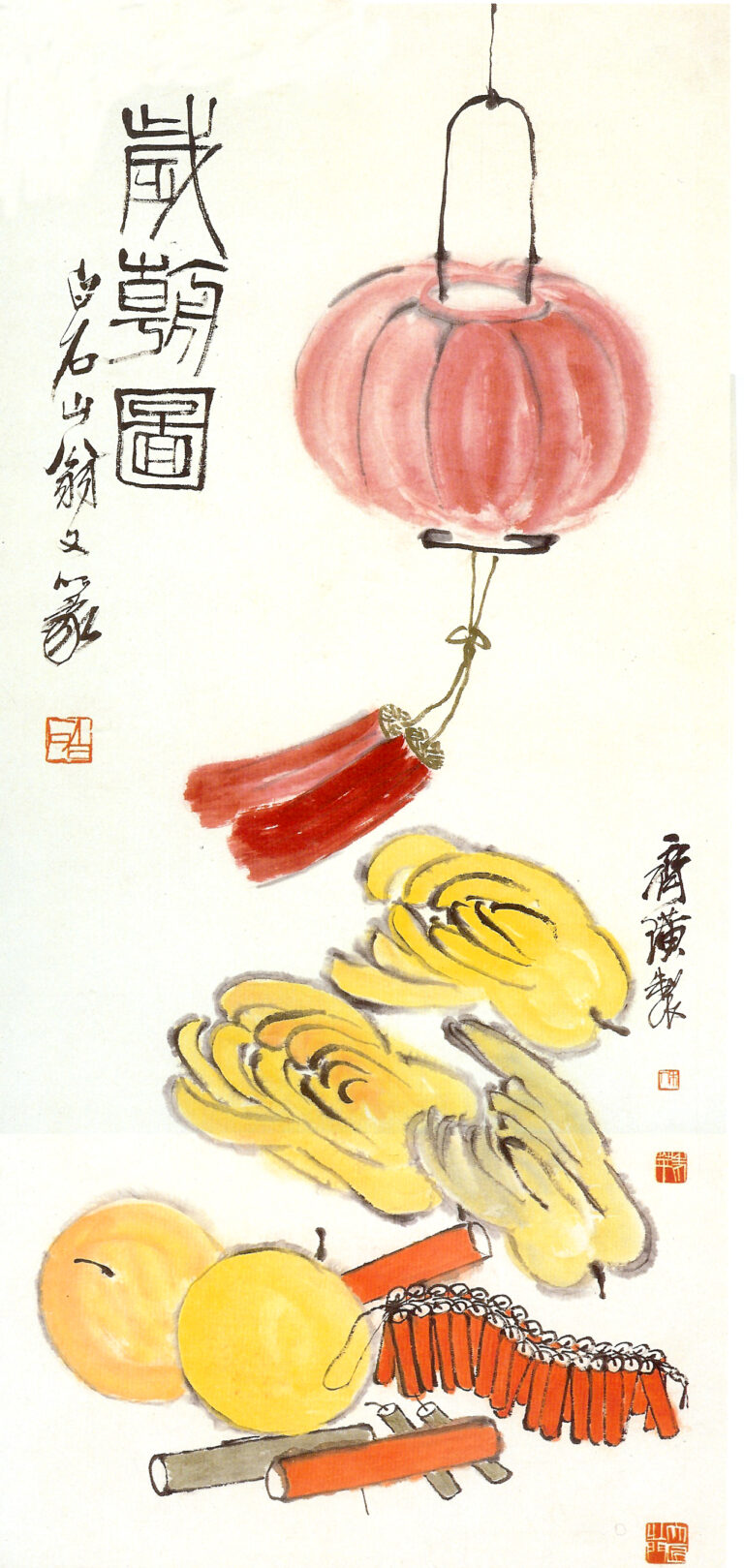

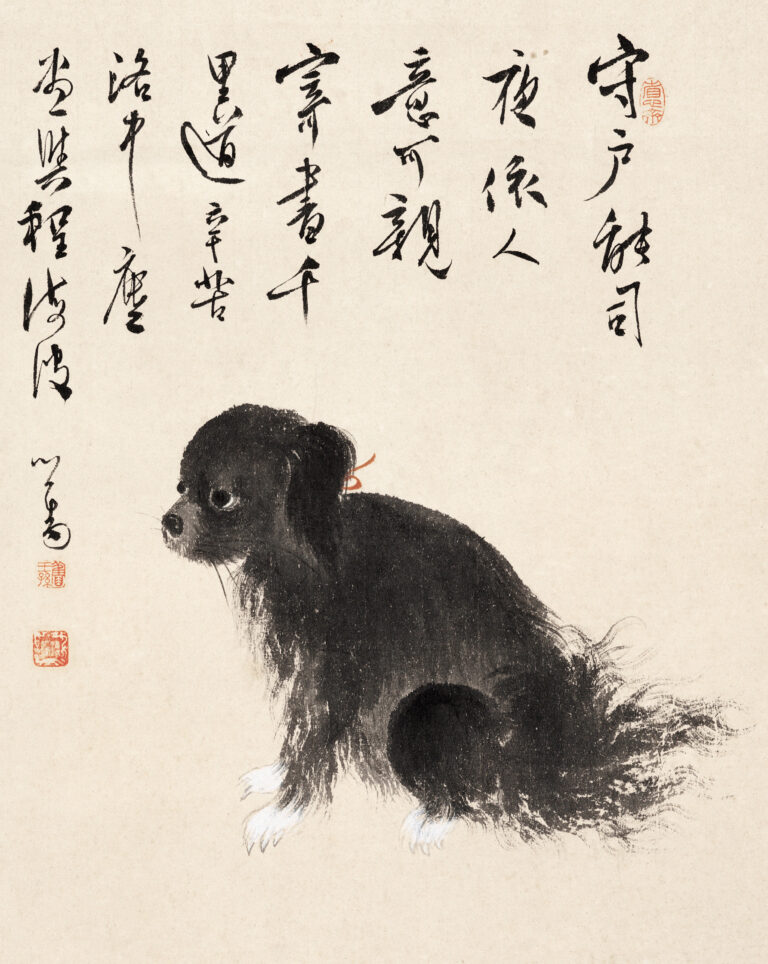

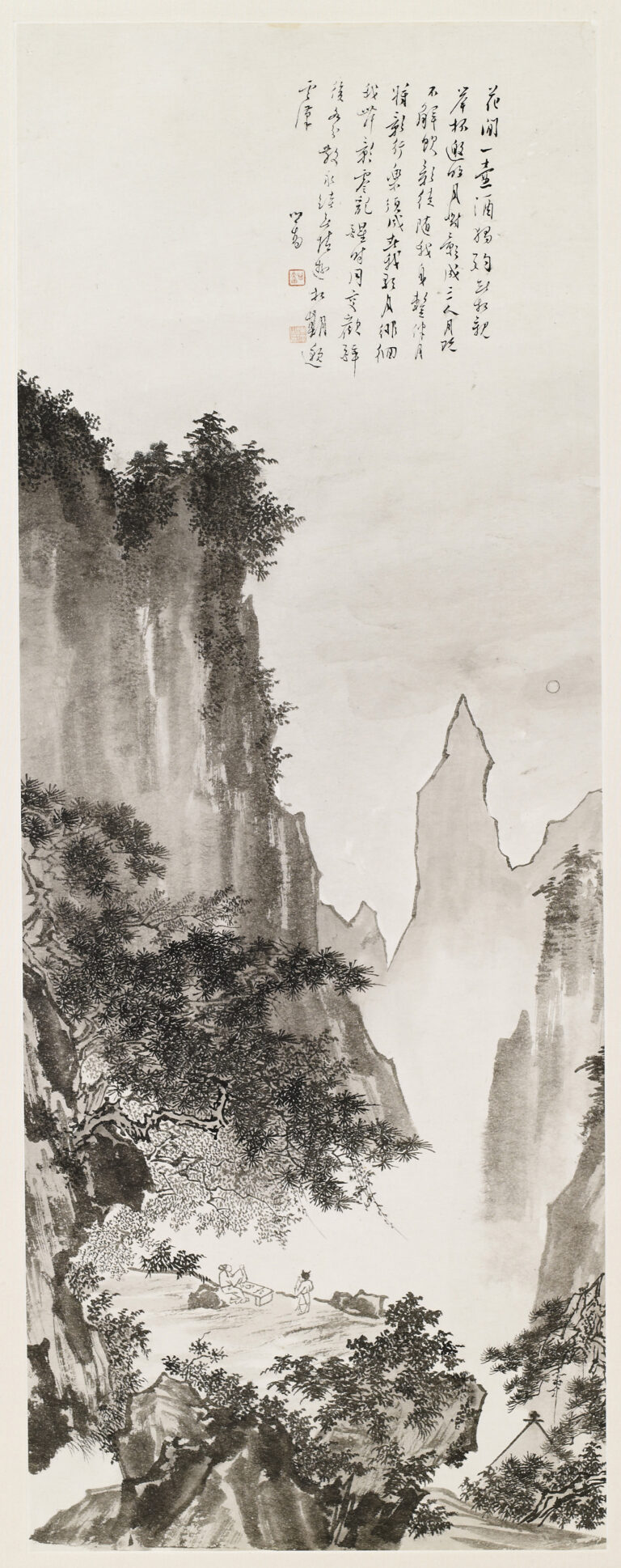

六、篆刻與繪畫:筆墨延伸的雅趣

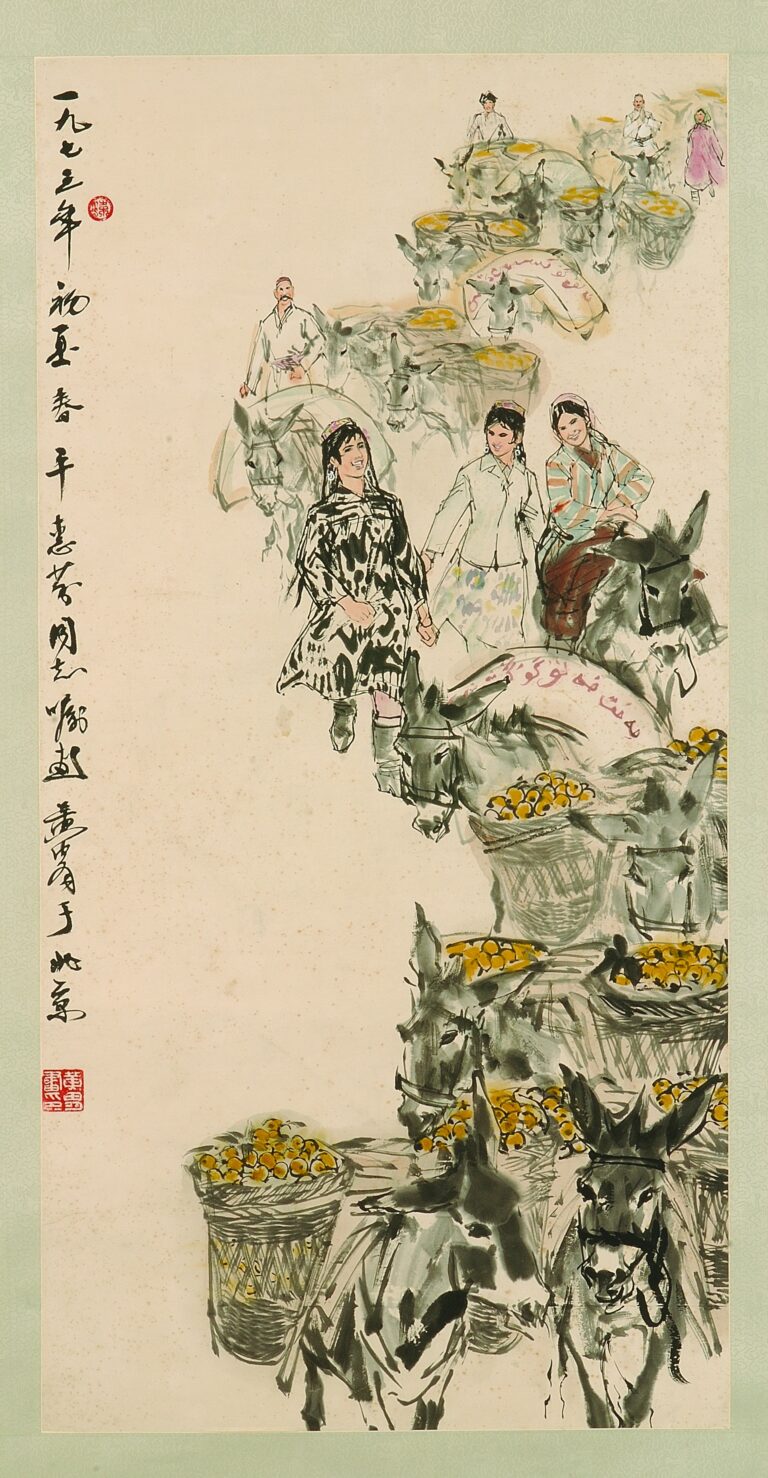

除書法外,臺靜農亦擅長篆刻與繪畫。他的篆刻風格質樸古雅,刀法見書卷之氣。畫作則多取寫意花鳥,筆墨間自有書卷氣,映照其「書畫同源」的審美追求。

七、代表著作與學術貢獻

臺靜農在文學與學術領域,亦有豐碩成果。其代表性著作與論文包括:

- 《地之子》《建塔者》:以犀利筆鋒批判現實,兼有詩意與悲憫情懷。

- 《關於魯迅及其著作》:深入研究魯迅精神與文學意義。

- 《淮南民歌集》:發掘民間文學資源,重視民族文化底蘊。

- 《兩漢樂舞考》《論兩漢散文的演變》《論唐代士風與文學》:在古典文學與文學史的研究中,提出新見,論斷精微,影響深遠。

這些著作,既彰顯他嚴謹的學術態度,也體現他融貫古今的宏大視野。

八、榮耀與文化使命

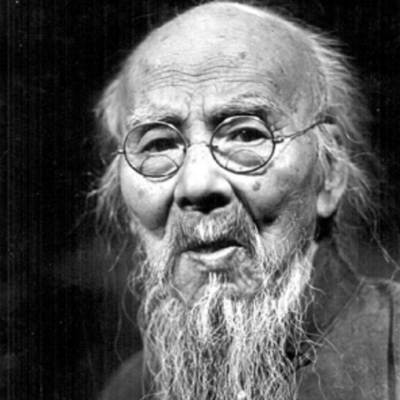

臺靜農一生孜孜於學問、筆耕不輟。1984 年,與梁實秋同獲中華民國國家文藝獎;翌年,又與日本學者宇野精一共獲行政院文化獎,表彰其在文學與文化研究上的卓絕貢獻。

九、晚年與永恆的風範

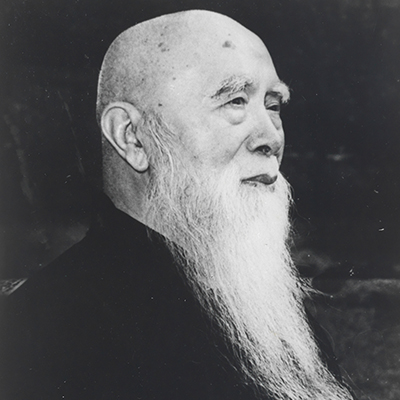

1990 年,臺靜農辭世於台北。他一生跨越舊學與新學、古典與現代,既是文學改革的先驅,也是古典文化傳統的守護者。其書藝、文藝、教學的成就,至今仍為後人景仰。

結語與誠摯邀請

臺靜農之於二十世紀中國文化,既是文藝評論的犀利之筆,也是書法碑帖的渾厚之墨。他在紛亂時代堅守文脈,為民族文化注入持久的力量。德華堂誠摯邀請收藏臺靜農書法、繪畫與手稿等珍貴作品。我們提供專業鑑定、高價收購,致力於儲存與傳承這位文化巨匠的藝術結晶。歡迎來電洽詢,共同見證這位文學與書畫雙峰巨匠的永恆光華。

作品集