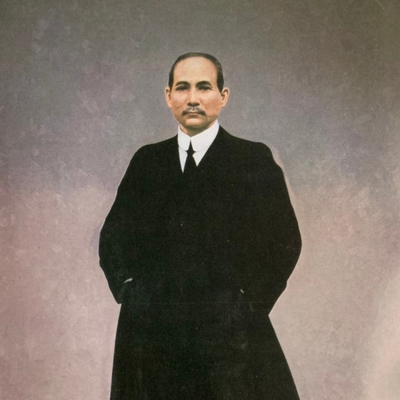

一、風起翠亨:孫中山家世與早年求學(1866–1885)

孫文(孫中山、孫逸仙),1866年11月12日(清同治五年十月初六)生於廣東香山縣(今中山市)翠亨村。家族自唐末南遷,世代務農,至祖父三代,本為農戶,但父達成因家道中落,先南下深圳從商,後返回翠亨重振農業。母楊氏慧根深厚,影響孫文追求知識與正義。

七歲起,孫文即入私塾讀經習字,至14歲時全力在經學、筆墨間奠定深厚文化基礎。1883年,他赴檀香山,進入英國人辦學的意奧蘭尼書院(ʻIolani School)與中央書院研習西語及文法,並於14歲時皈依基督教,師出中西兩學之間。1884年回香港就讀中央書院,修習中英文學術,融貫文史與現代思想。

1885年返國時,正值中法戰爭爆發,中國兵敗割地,孫文在碼頭目睹船民拒修法艦之義舉,其時心懷家國之志,立志“推翻清廷、建立共和”。

二、艱苦修業:醫術初成、興中會創建(1885–1895)

返粵後,孫文深感時局危急,決心“以醫入世”,因為“治病者,救人而藉以匡國”。在廣州與香港器材不足,但他寄託藥劑術,廣結仁人志士。

1894年中日甲午戰爭爆發,清廷腐敗敗績連連。秋天,孫文赴檀香山,與志士陸皓東創辦興中會,宗旨「驅除韃虜、恢復中華、創立合眾政府」。興中會於1895年留下第一批黨員約一百餘人,孫文遂展開籌款、海外革命宣講之旅。在橫濱講演呼籲反清,並於香港成立中央總會,以廣州為基地、採用「青天白日」旗幟,籌措起義資金,奠定了後來革命組織系統的雛形。

三、倫敦被捕與三民主義奠基(1896–1905)

1896年孫文赴倫敦宣講革命,卻被清廷公使誘捕於使館中,關押13日後獲康德黎與孟生兩位國際友人營救,發布作品《London Kidnapped》將革命事跡公開,聲名遠播。

脫險後,他遊歷歐洲,力讀政治經濟書籍,在大英博物館筆耕不輟,形成「民族」、「民權」、「民生」三民主義初步框架。他提出革命目標要包括民族自立、政治民主與民生發展,為未來建立共和奠定理論依據。

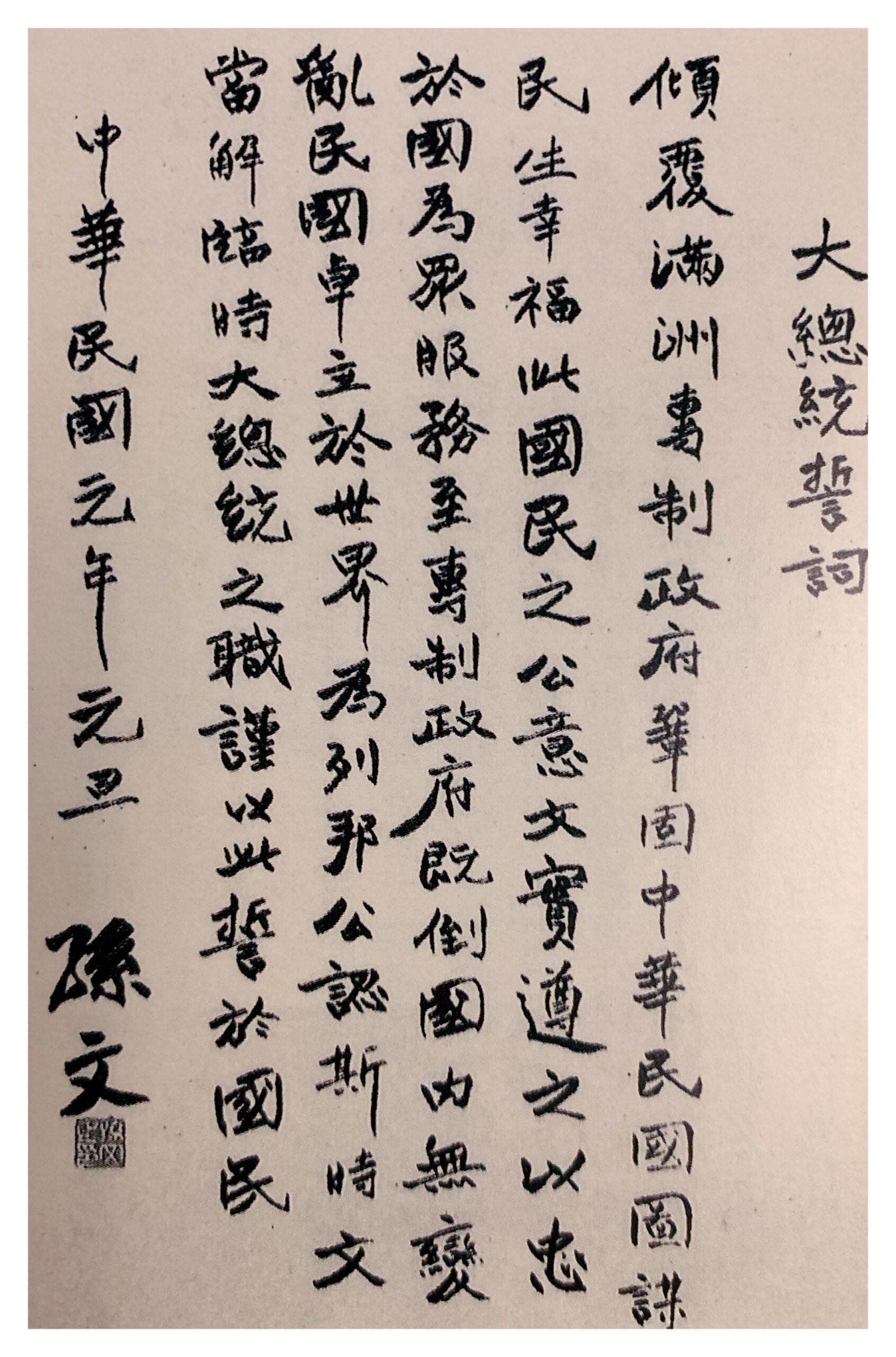

四、革命領袖與臨時大總統(1911–1916)

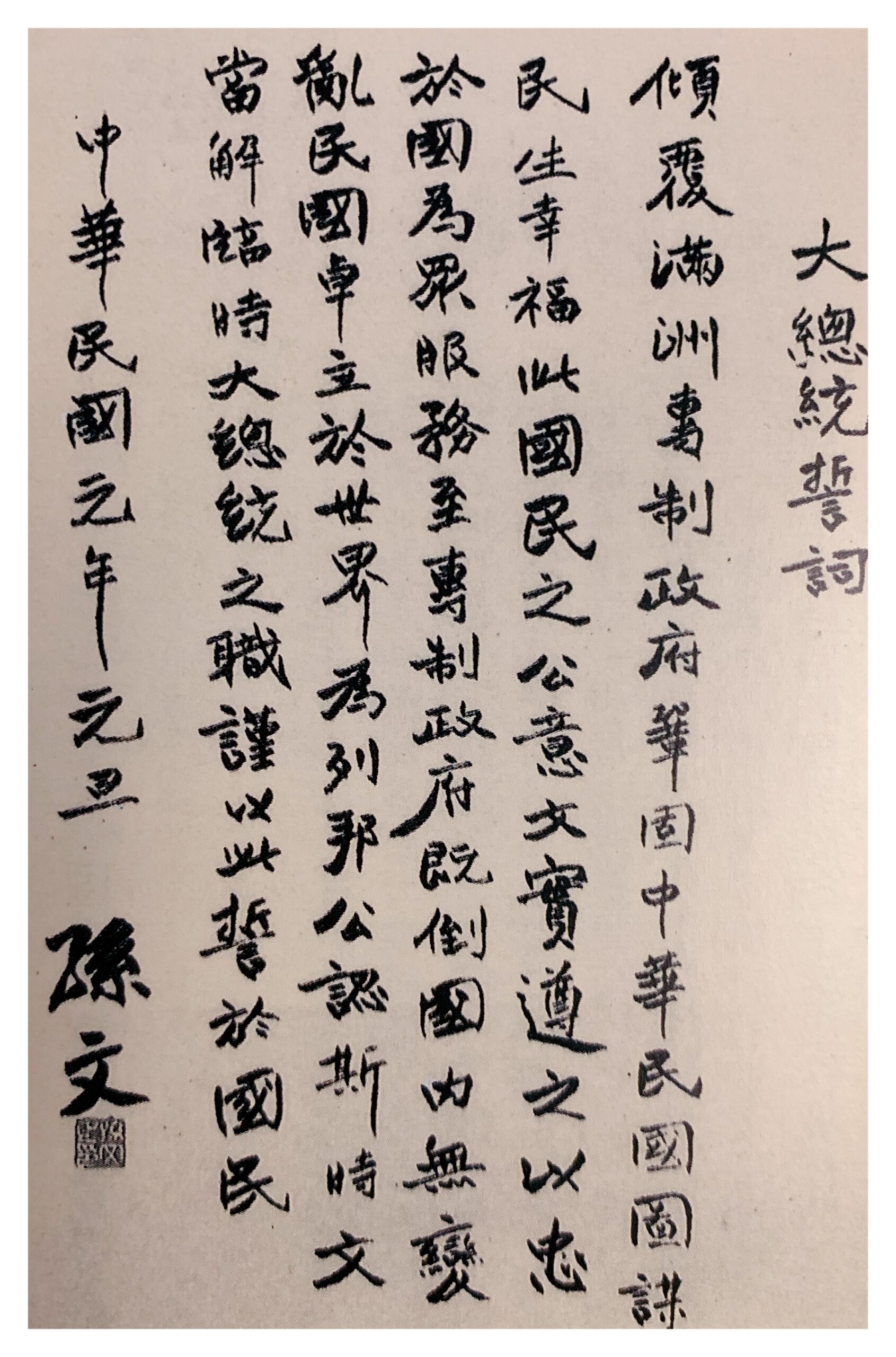

辛亥革命爆發之際,孫文策動多次起義,最終推翻清廷。1912年1月1日孫文於南京就任中華民國臨時大總統,臨時約法與政府機構率先建立,保障人民權利,並制定基礎憲法《臨時約法》。他鼓吹公共教育、男女平權、廢除封建特權,為中國走向共和鋪平道路。

1913年民初選舉中,孫文未連任,退居幕後,後來因袁世凱篡權며困國內,孫文以南京政府名義應選修憲,後赴海外籌資並動員民眾反對袁,然最終未能阻止袁成為大總統。

五、晚年奔走與病中耿耿(1916–1925)

袁世凱死後,孫文在中國各地游講黌國事。1921年國會恢復選舉大總統,孫文當選,繼續推動復興。然而健康惡化,為保國共合作及實行國會制憲,孫文曾訪日本、香港等地講演「大亞洲主義」,倡導亞洲民族團結。但經常奔波致肝病加劇。

1925年3月12日孫文因肝病逝於北京,享年59歲。病前,他囑咐同仁依三民主義、開國會議、廢除不平等條約等所著方案繼續奮鬥。他的遺孀宋慶齡與子女則接續整理遺著與倡議民主事業。

六、大公精神與文化遠見

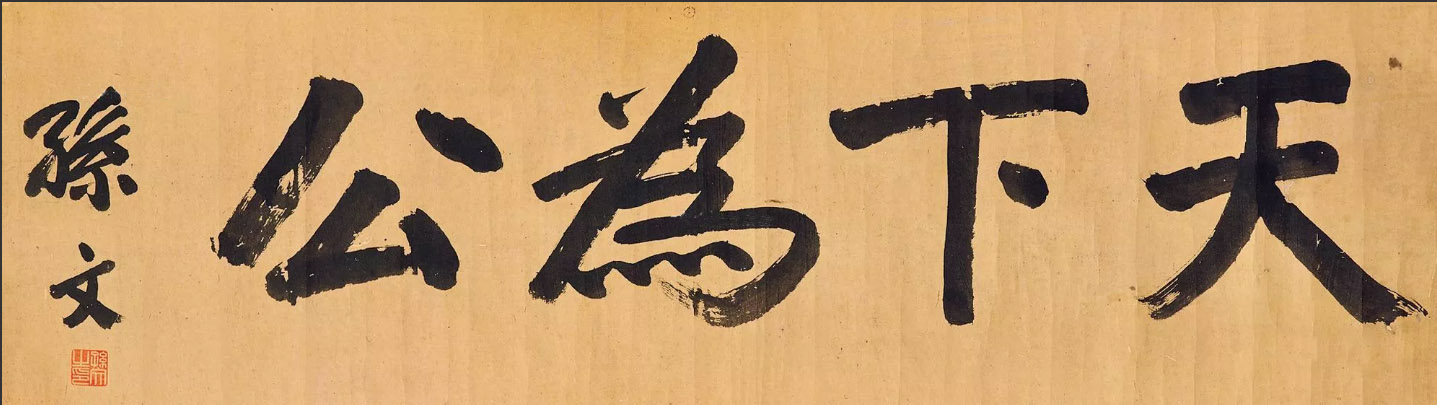

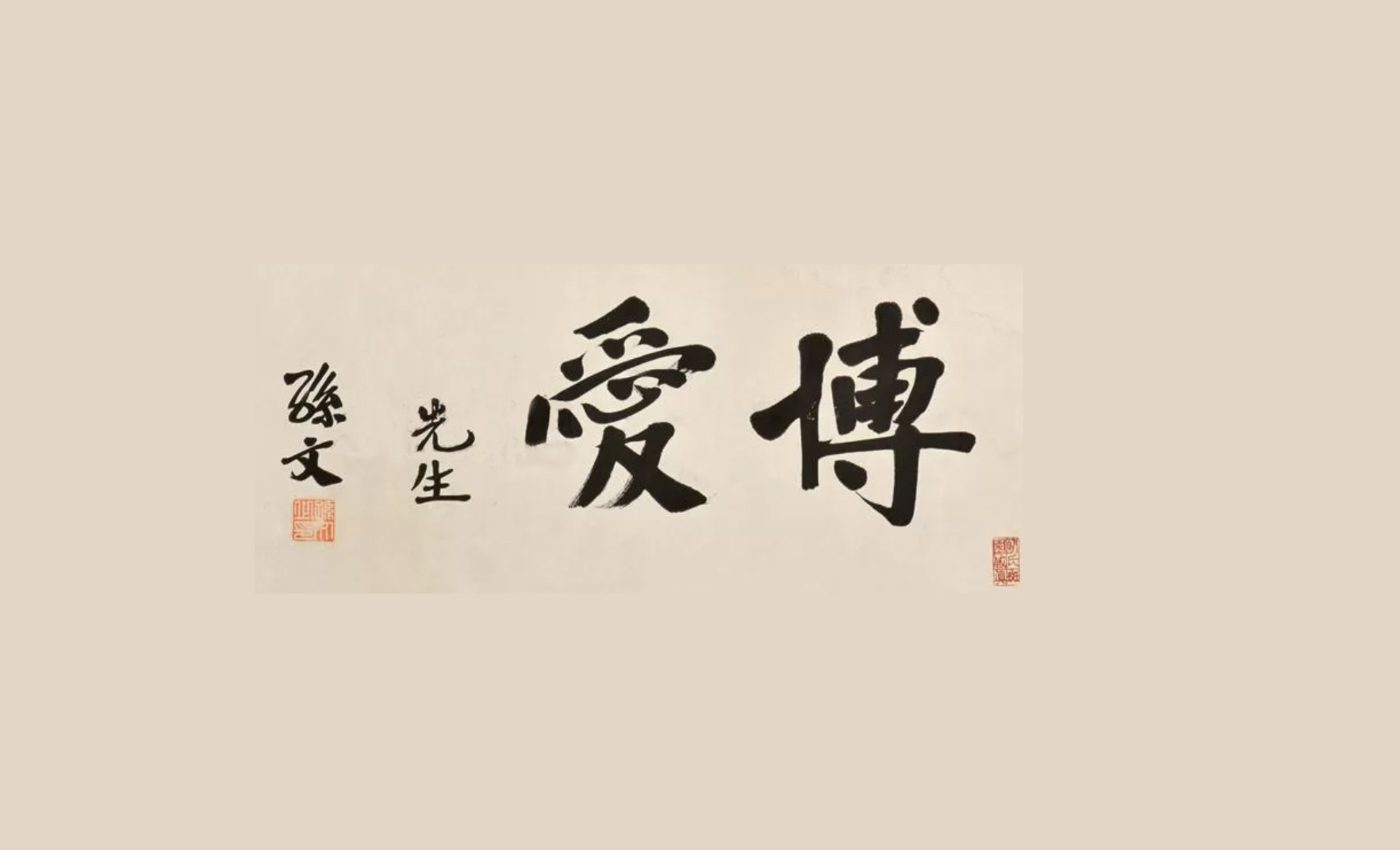

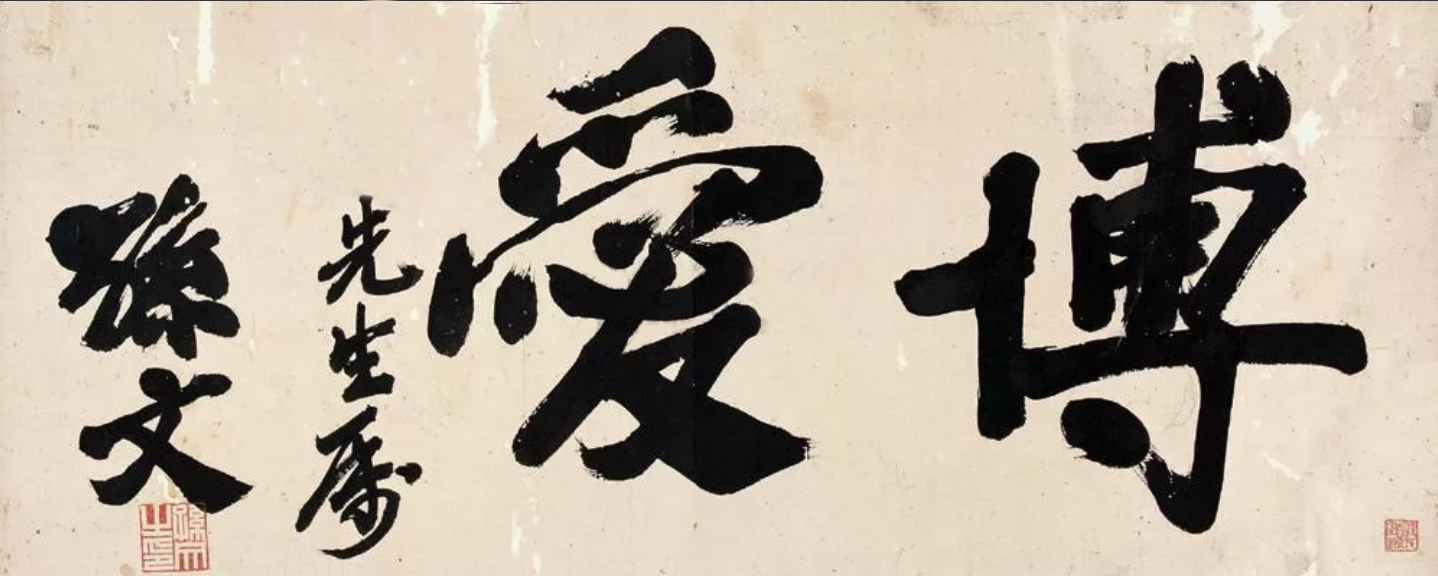

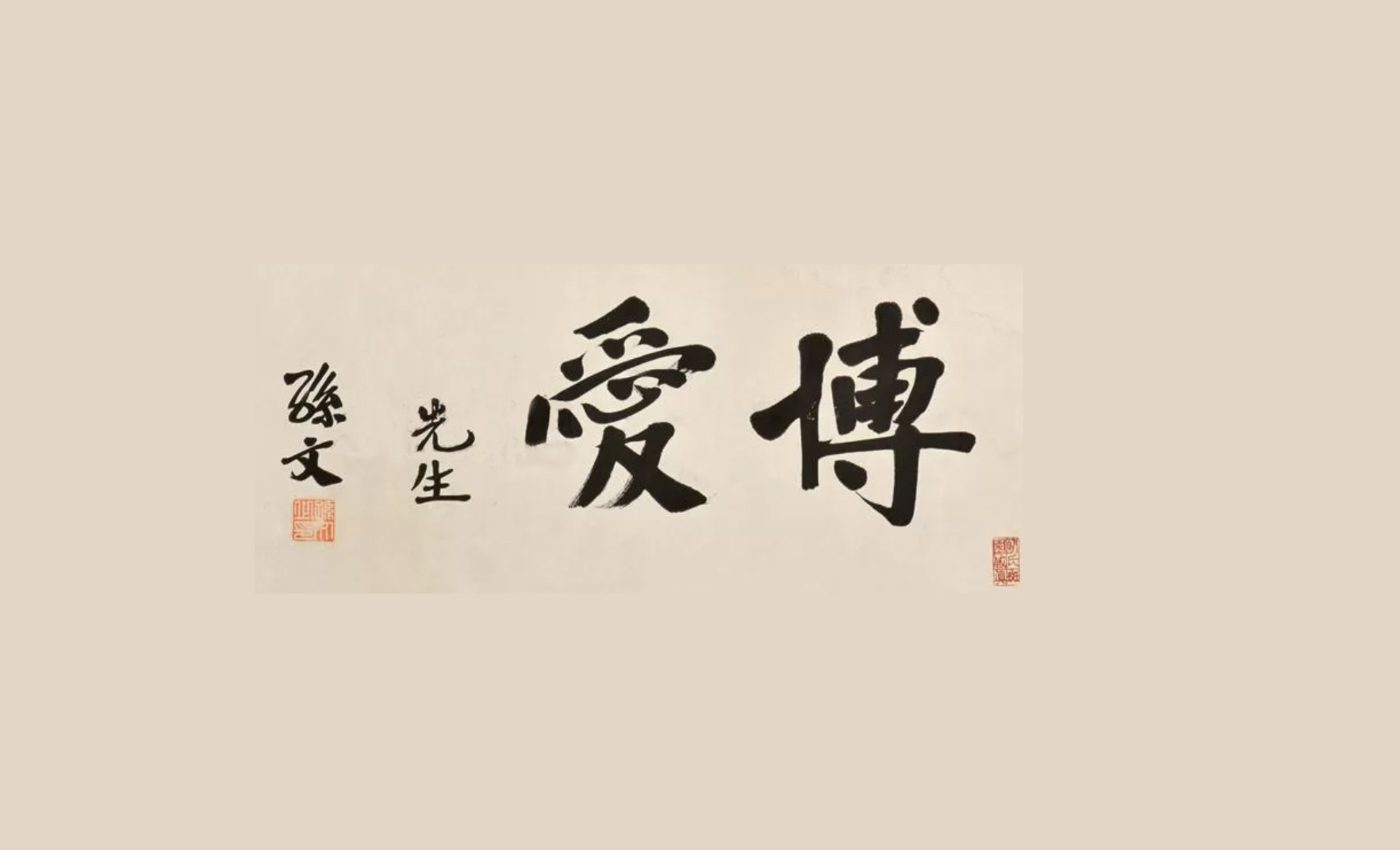

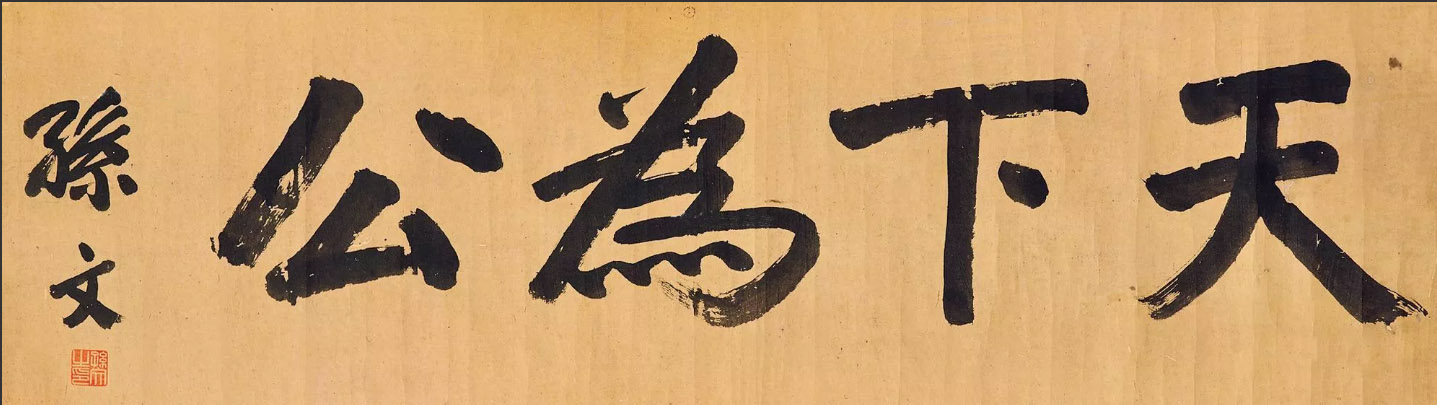

1924年底,國民政府頒《尊稱孫中山為國父》,孫文以「博愛」與「天下為公」為座右銘。其遺文與外交演說強調國際社會風險下,中國應自尊、團結、民主。文化上,其民主思想與亞洲主義,為中國現代化改革提供精神支柱。

中華民國與全球民主遺產

中國歷史上首位民選總統、中華民國建國之父。他憑借三民主義、民主制度創建、人權與男性平等理念,為中國提供新的政治方向。他的努力至今啟示中國與全球華人:自強、立憲、民主和文化開放,仍是民族建設的核心價值。

德華堂邀請書畫藏家共襄傳世之光

德華堂誠邀收藏家蒐羅、轉讓孫中山手跡、演講原稿、墨寶書信等珍貴藏品。若您收藏相關文物,歡迎與我們聯絡。我們承諾提供專業鑑定、高價收購與妥善保管的專案,與您共同傳承國父精神、文化與歷史價值。

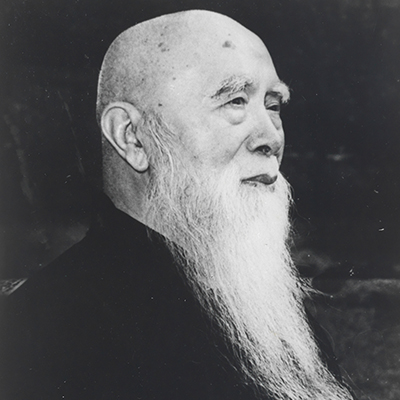

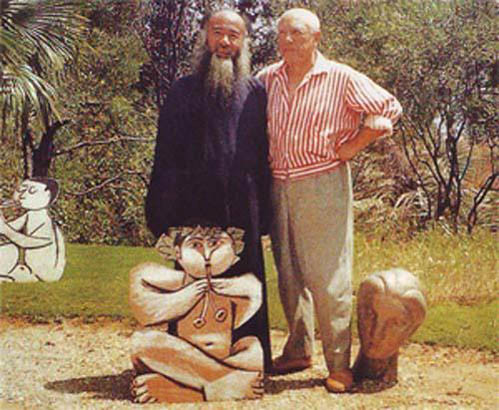

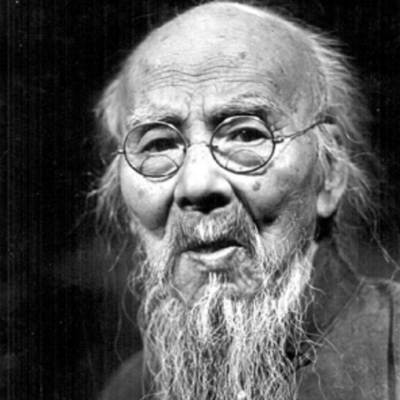

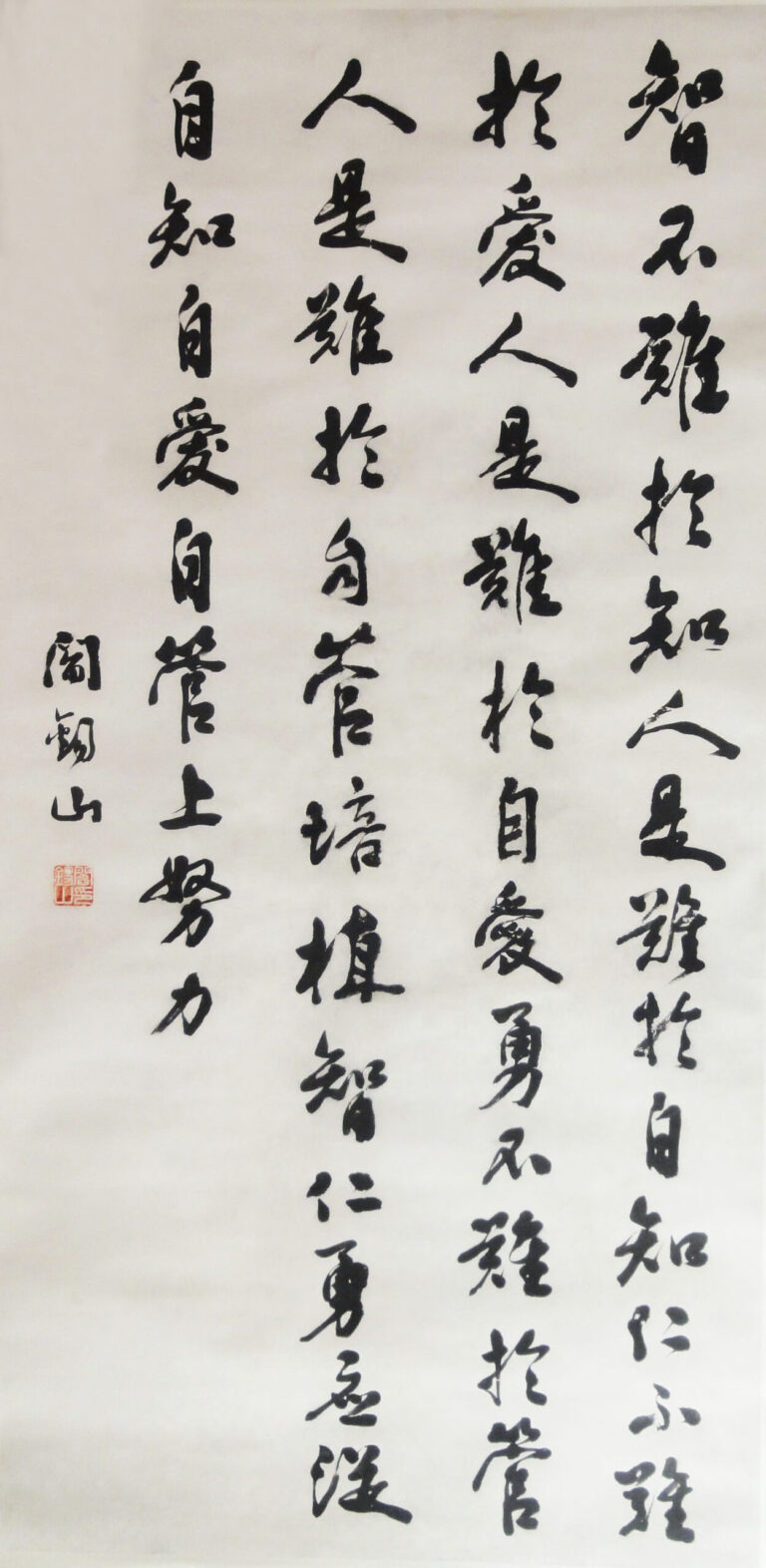

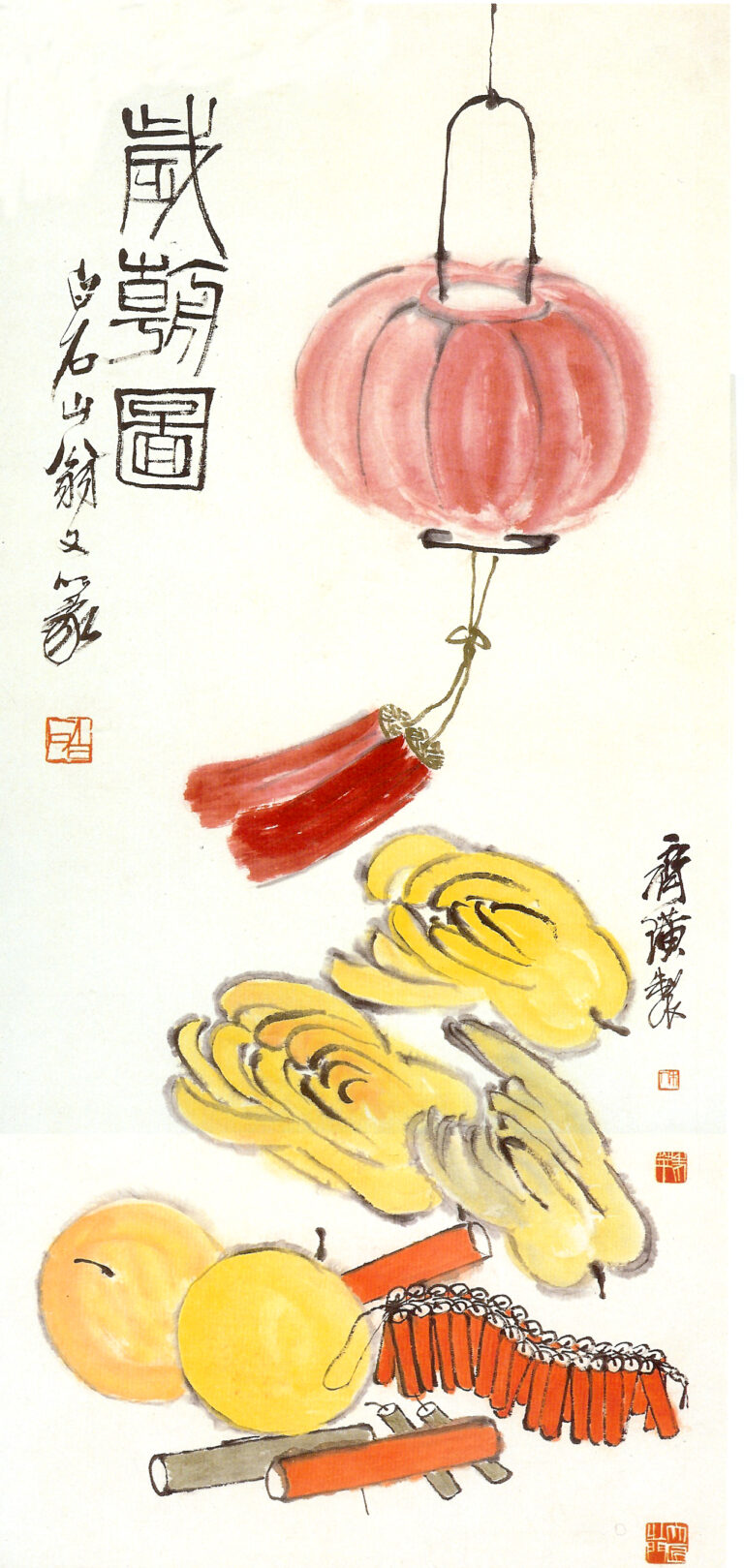

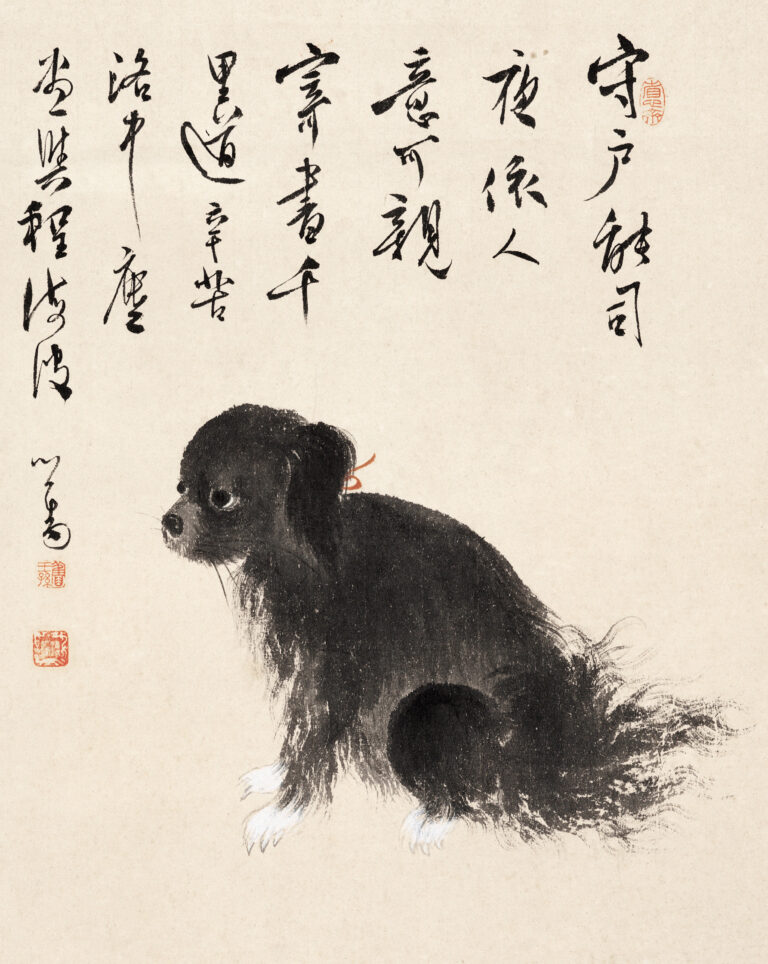

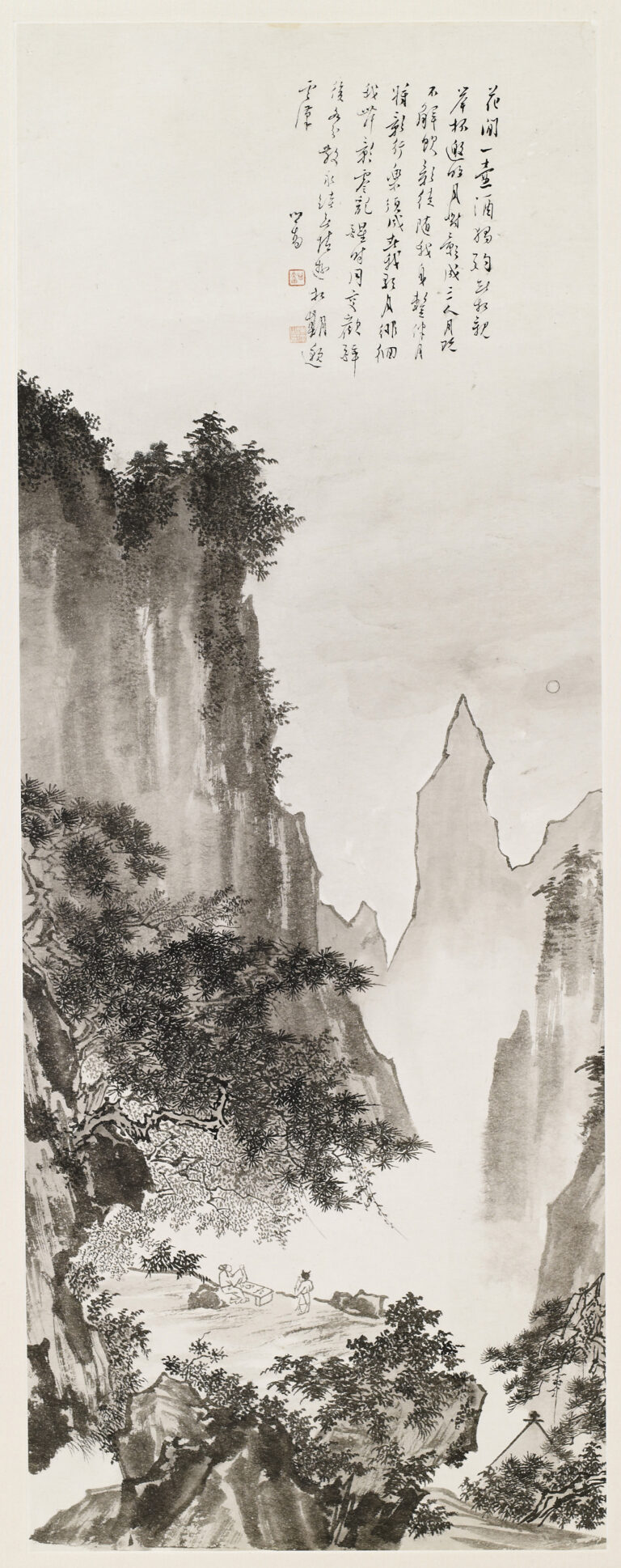

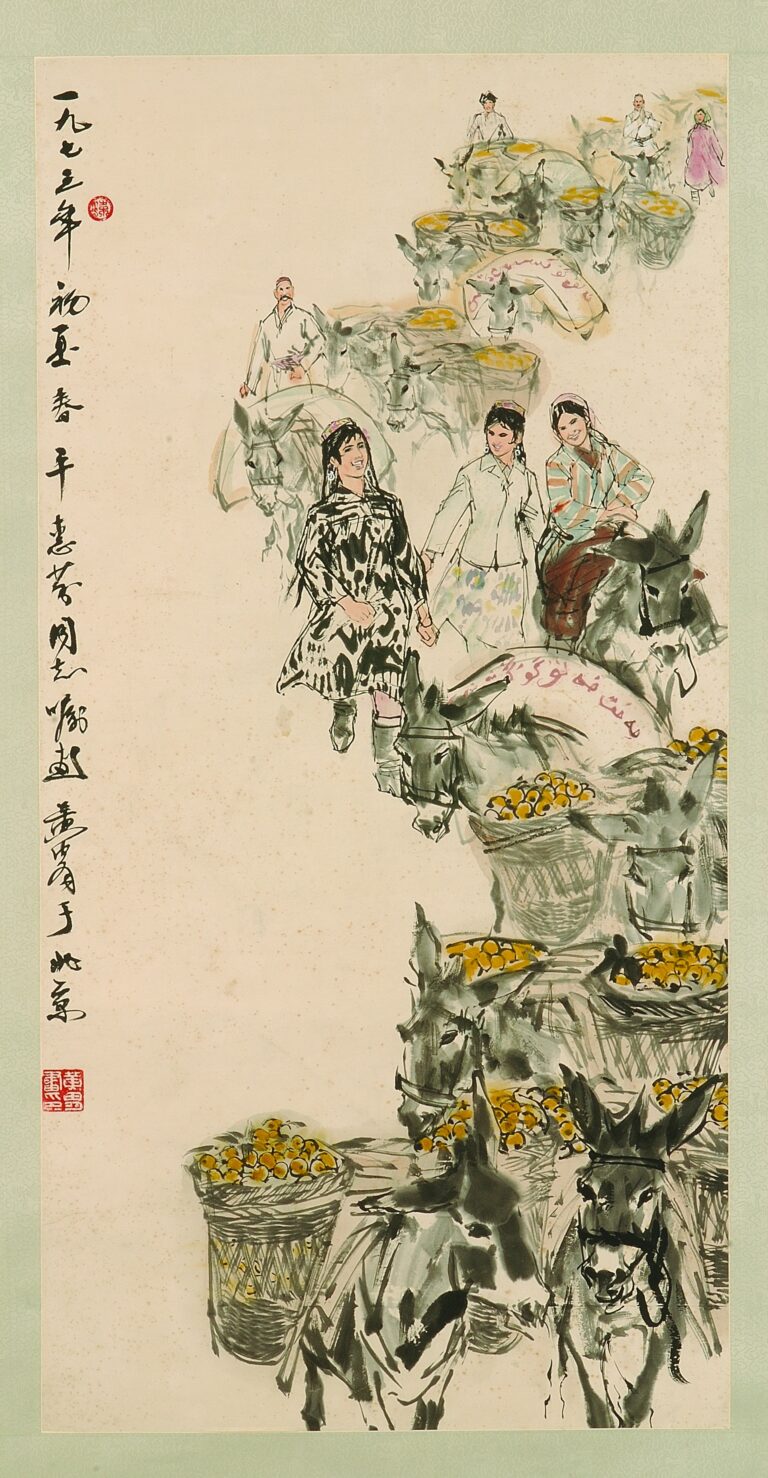

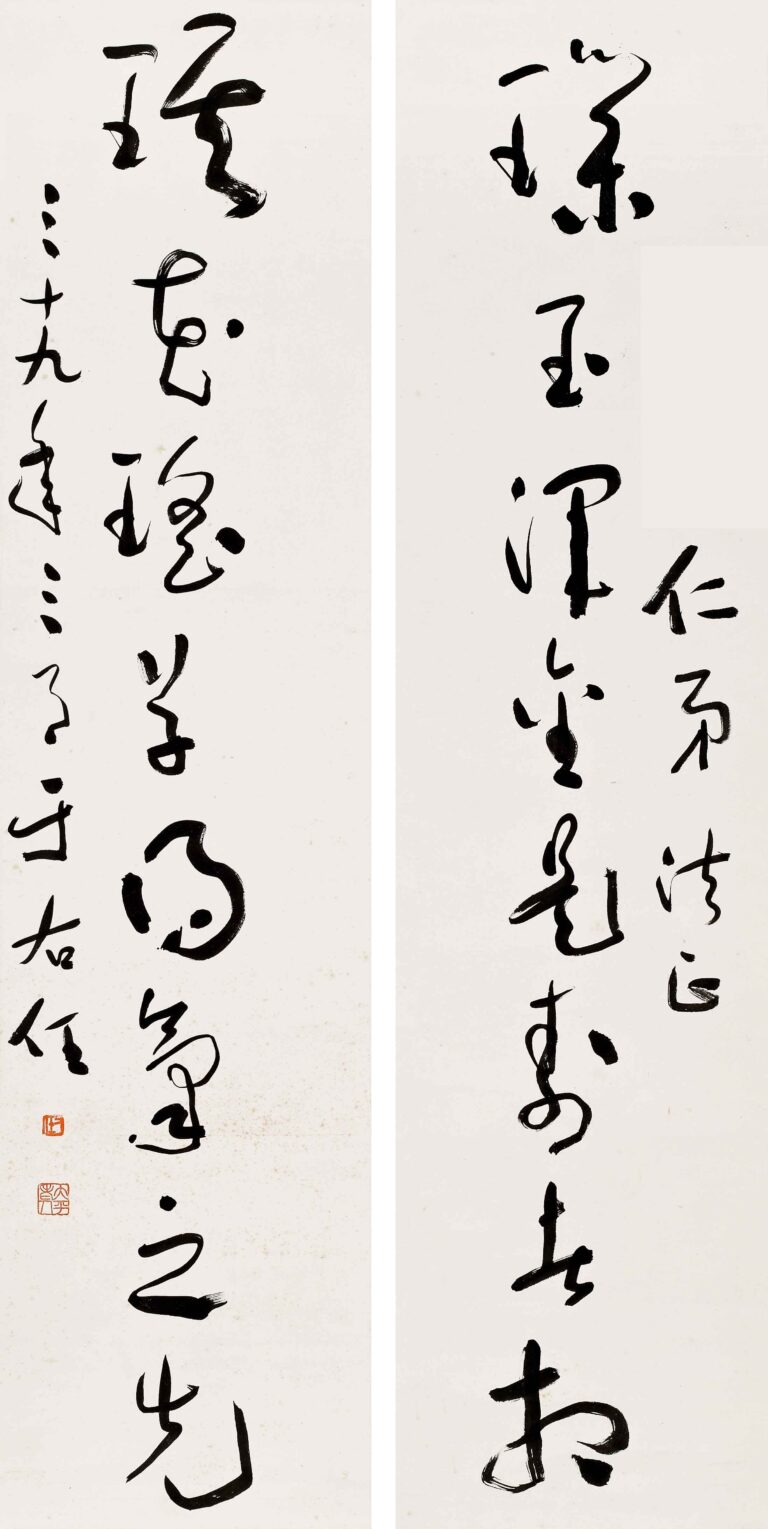

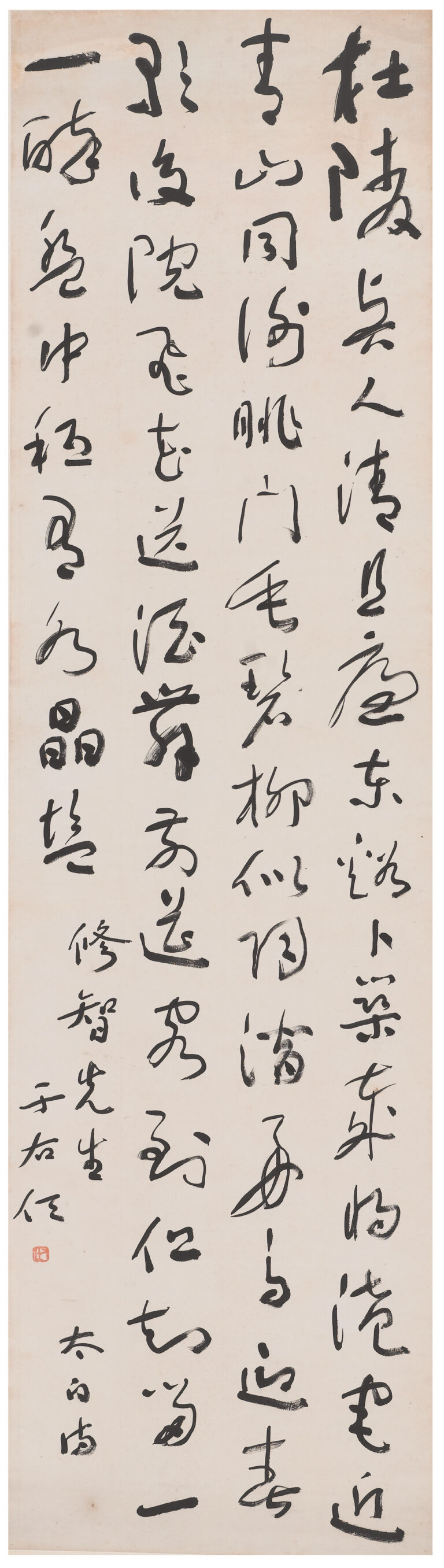

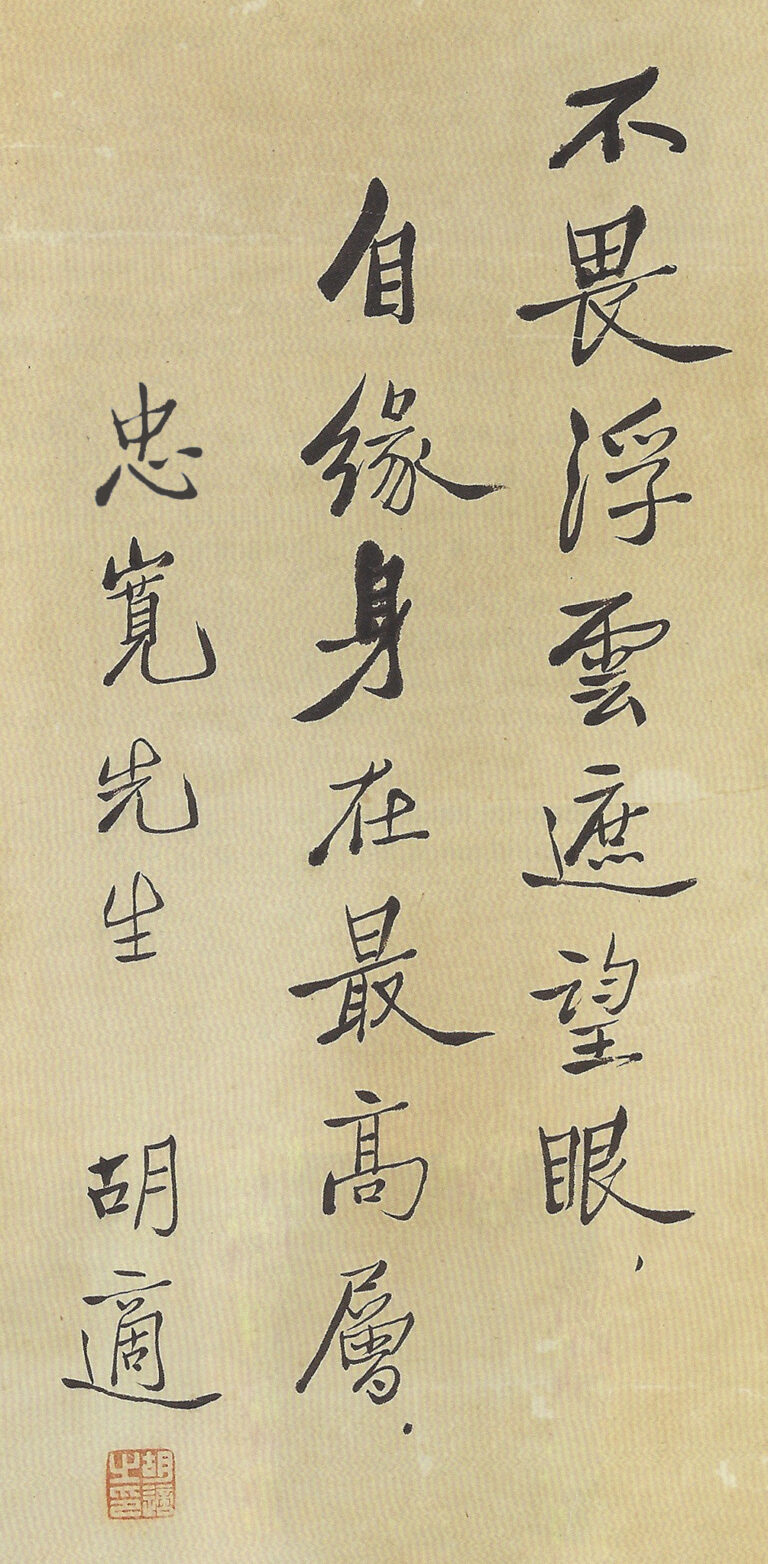

作品集