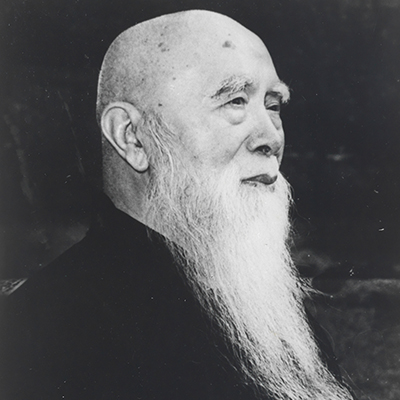

溥儒(溥心畬):王孫逸士,詩書畫三絕的傳奇人生

溥儒(1896–1963),字心畬,號羲皇上人、西山逸士,滿族,北京人,出身清皇族,為清道光皇帝的曾孫,恭親王訢的孫子,載瀅貝勒的次子。作為皇室後裔,他自幼接受嚴格的傳統教育,精通詩文、書法、繪畫,並在藝術領域取得卓越成就,被譽為「詩書畫三絕」的藝術大家。

皇族血脈與文化涵養

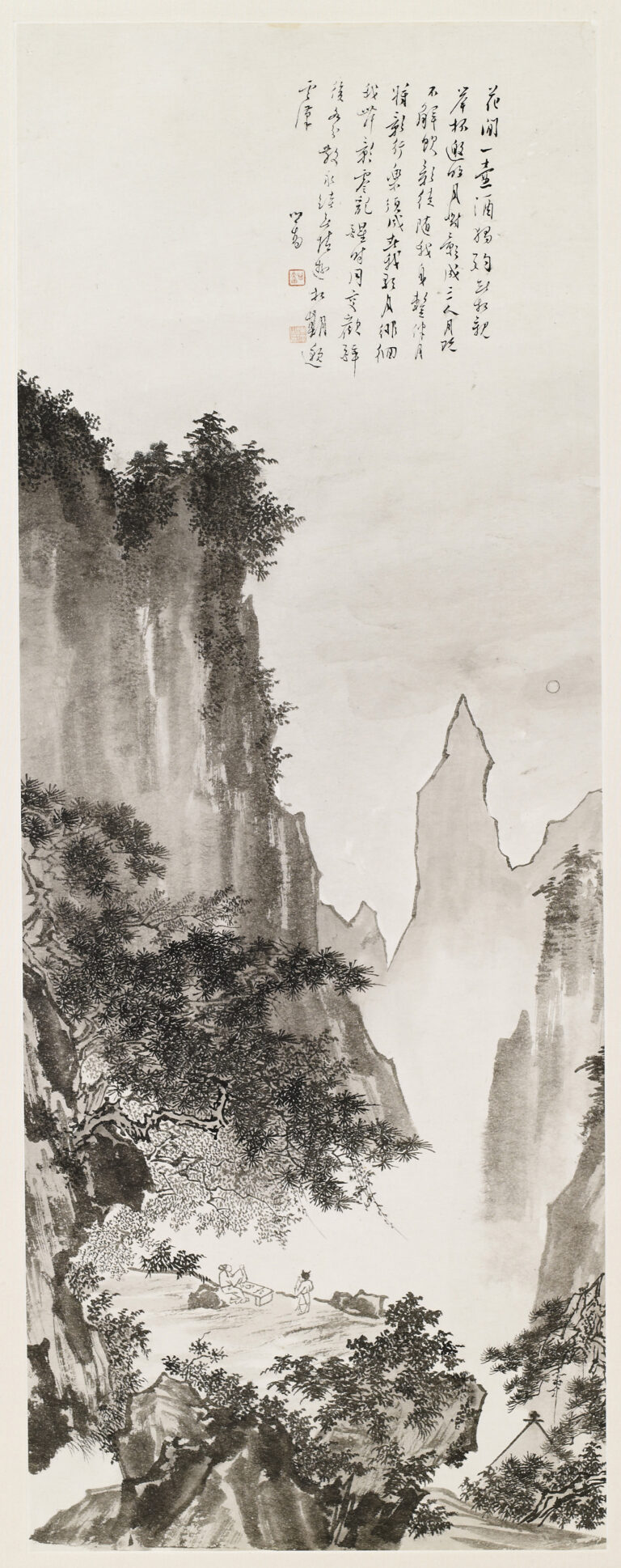

溥儒自幼在恭王府成長,接受嚴謹的儒家教育,熟讀經史子集,並對詩詞、書畫產生濃厚興趣。1908年,十三歲的他曾受命入宮甄選皇帝,雖未中選,但這段經歷為他的人生增添了傳奇色彩。清朝覆滅後,他與家人遷居西山戒臺寺,開始以「西山逸士」自號,潛心於詩書畫創作。

留學德國與學術造詣

1914年,溥儒赴德國柏林大學留學,專攻天文與生物學,並於1922年獲得博士學位。留學期間,他廣泛接觸西方文化,但始終堅守中國傳統文化的核心價值,並將中西文化融會貫通,豐富了自己的藝術視野。

詩書畫三絕的藝術成就

溥儒在詩、書、畫方面皆有深厚造詣:

- 詩:他自幼通詞詩,詩風典雅雋永,富有文人情懷。晚年曾表示:「如果有人稱我為畫家,不如稱我為書家;如果稱我為書家,不如稱我為詩人。」可見他對詩的重視程度。

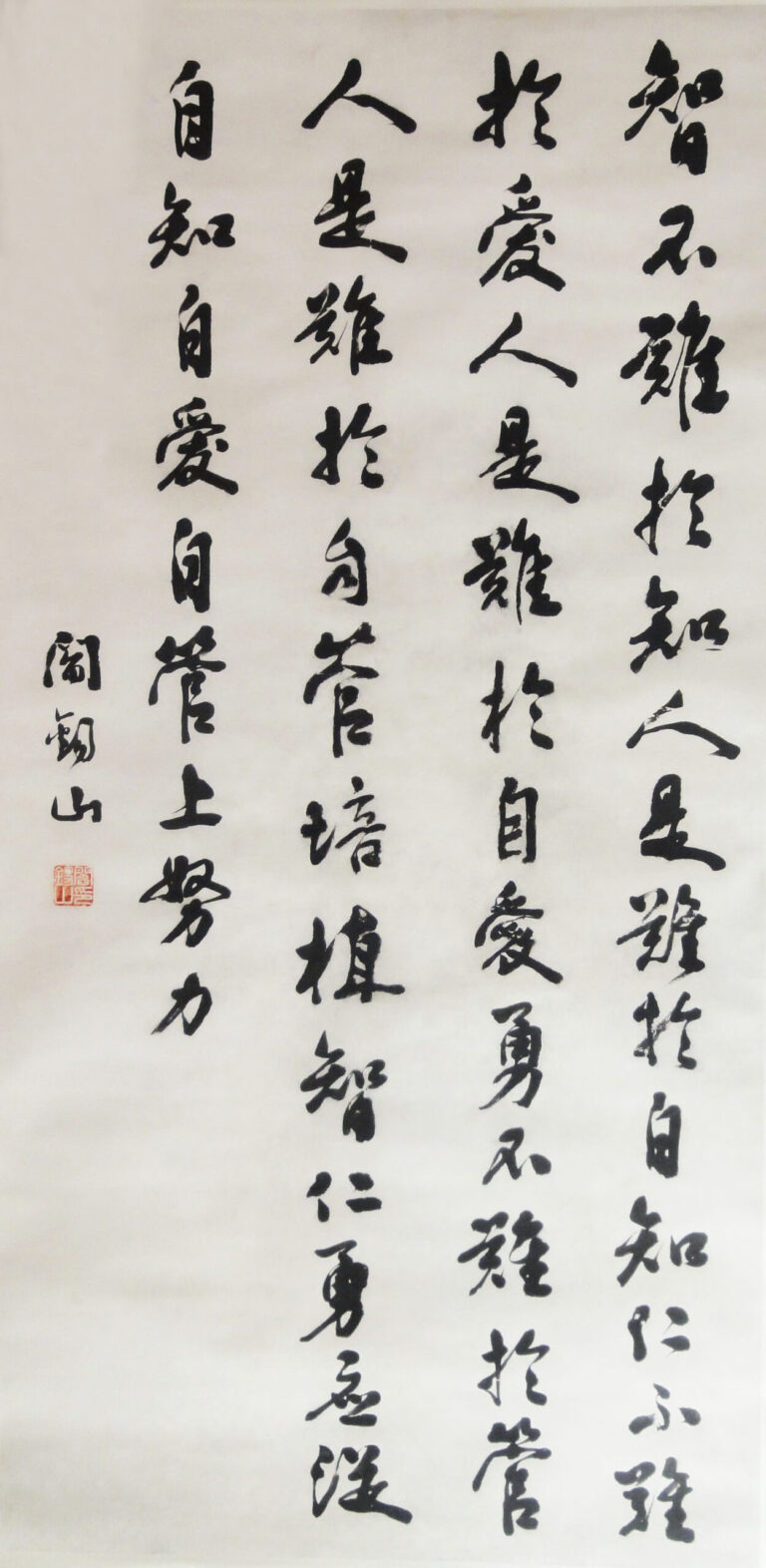

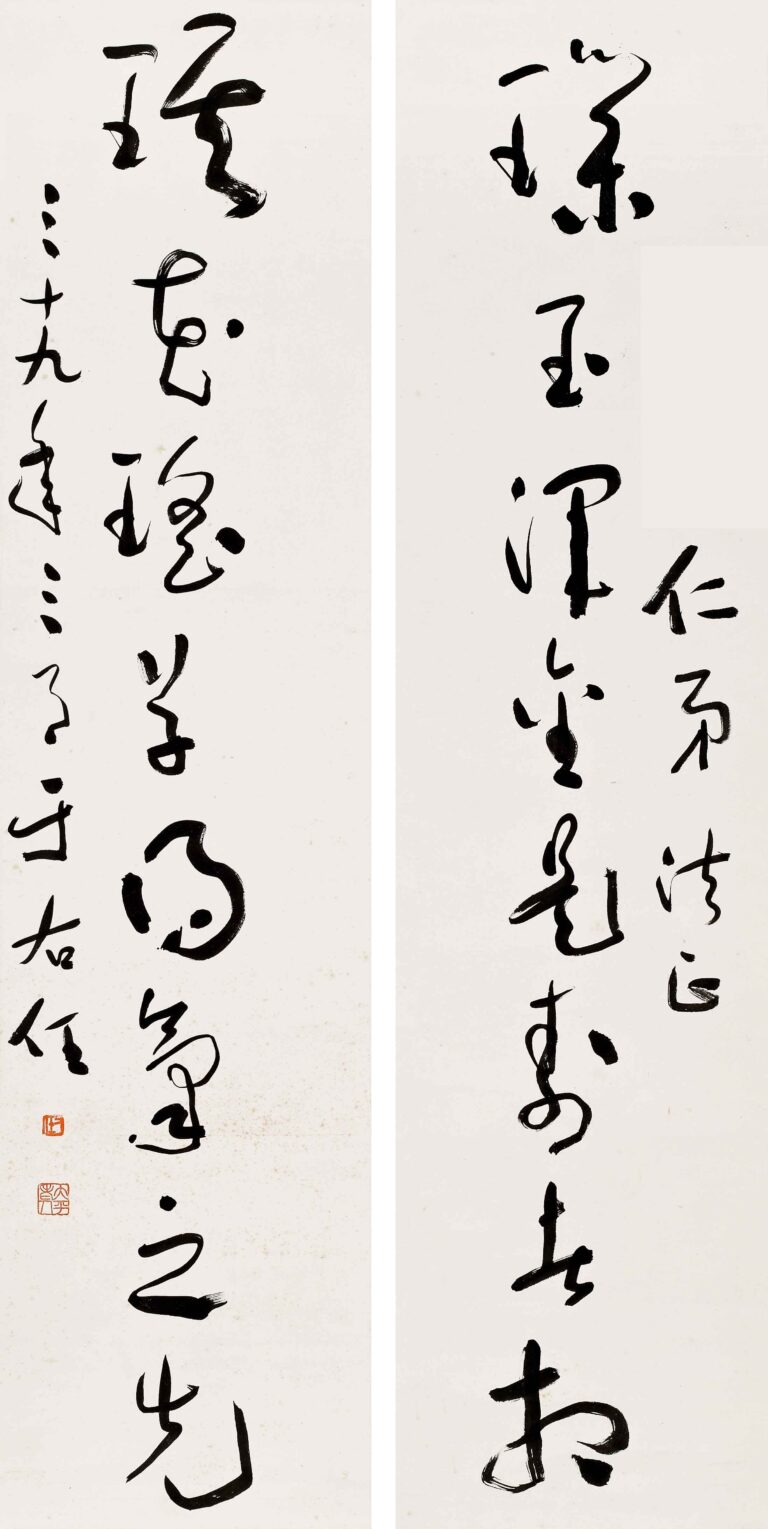

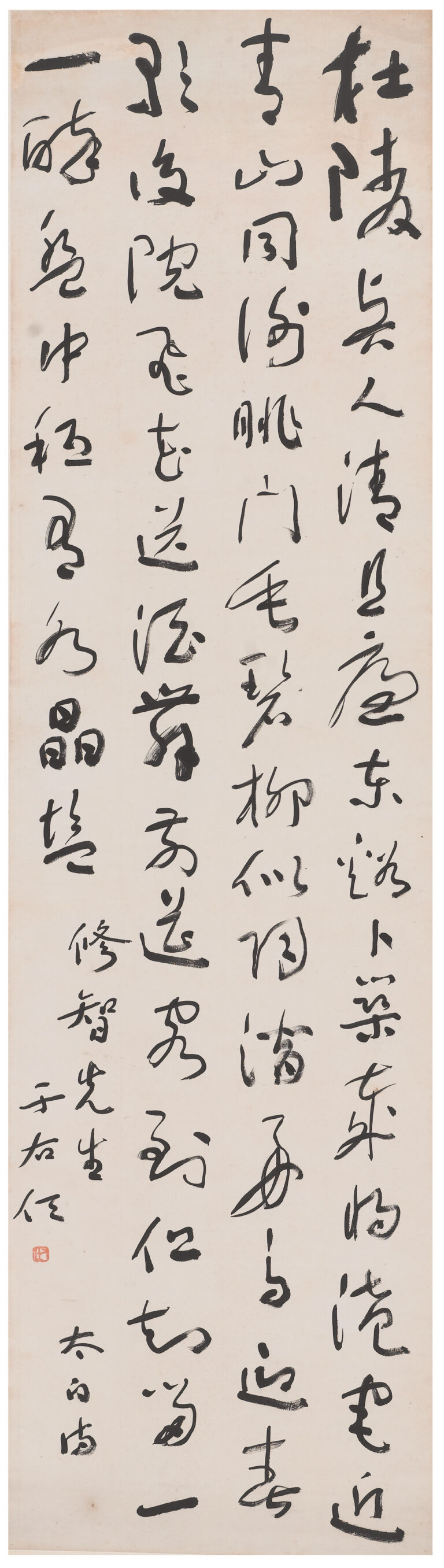

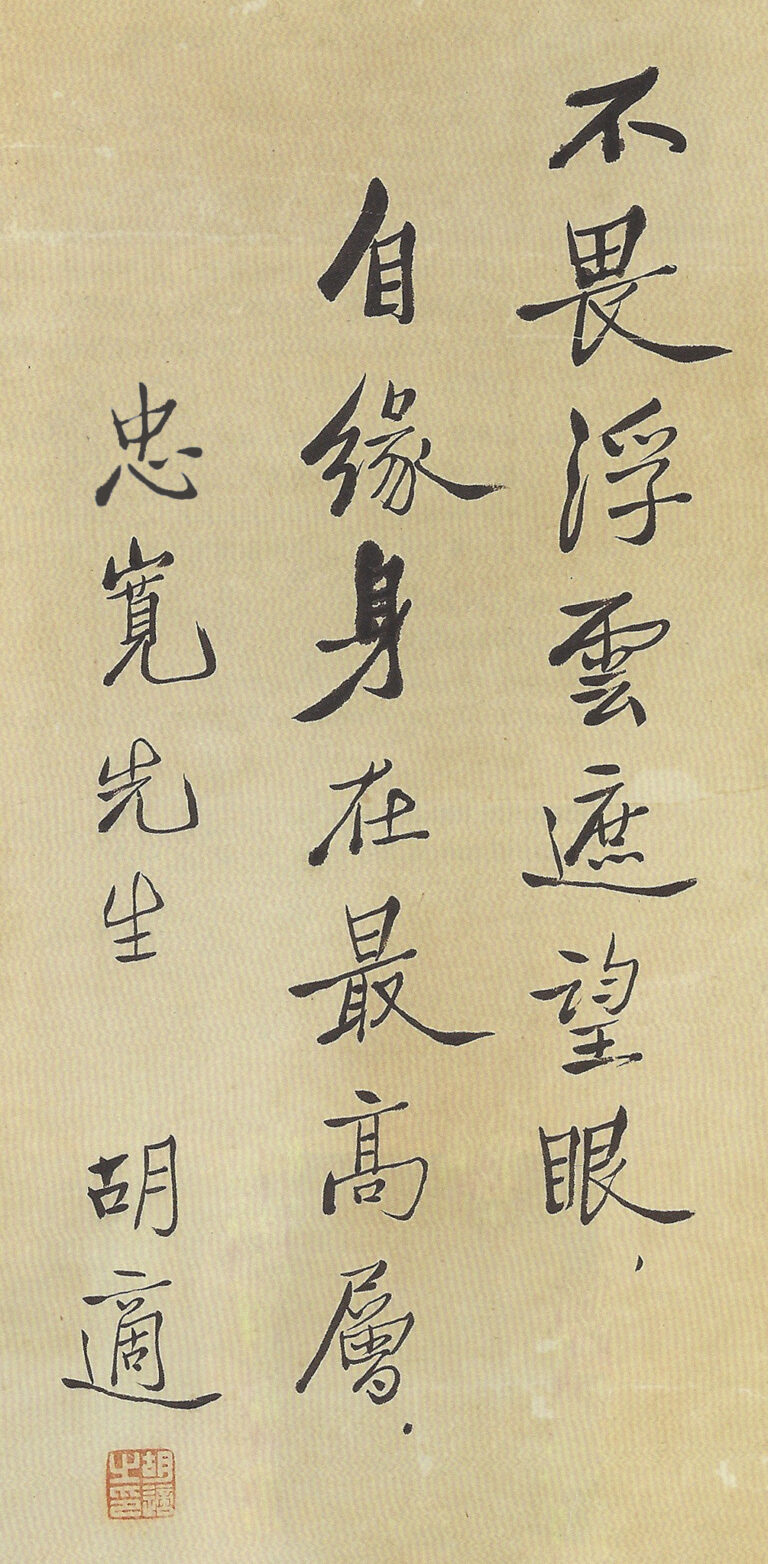

- 書法:溥儒書法初學柳公權,後習二王、米芾,筆勢飄逸,剛健遒美,秀逸有致。他主張「書小字必先習大字,心經筆法,意存體勢」,強調書法的整體結構與氣韻。

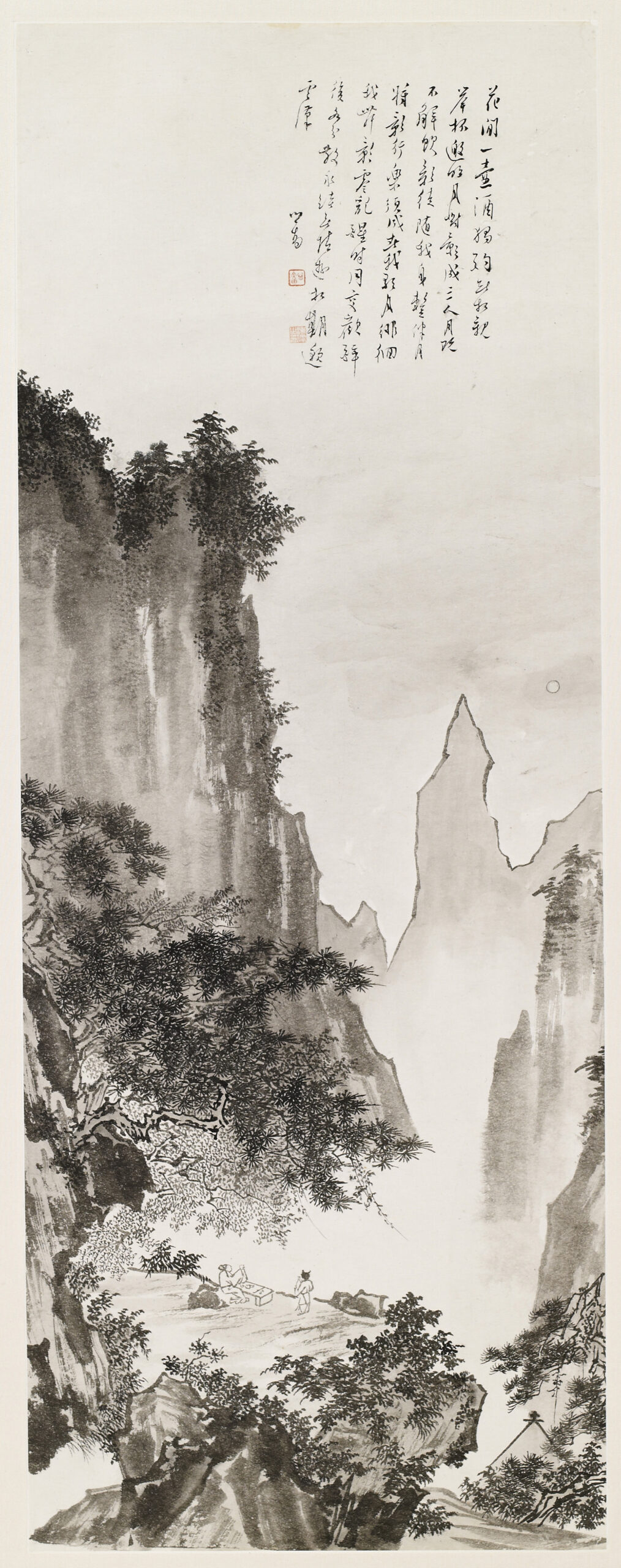

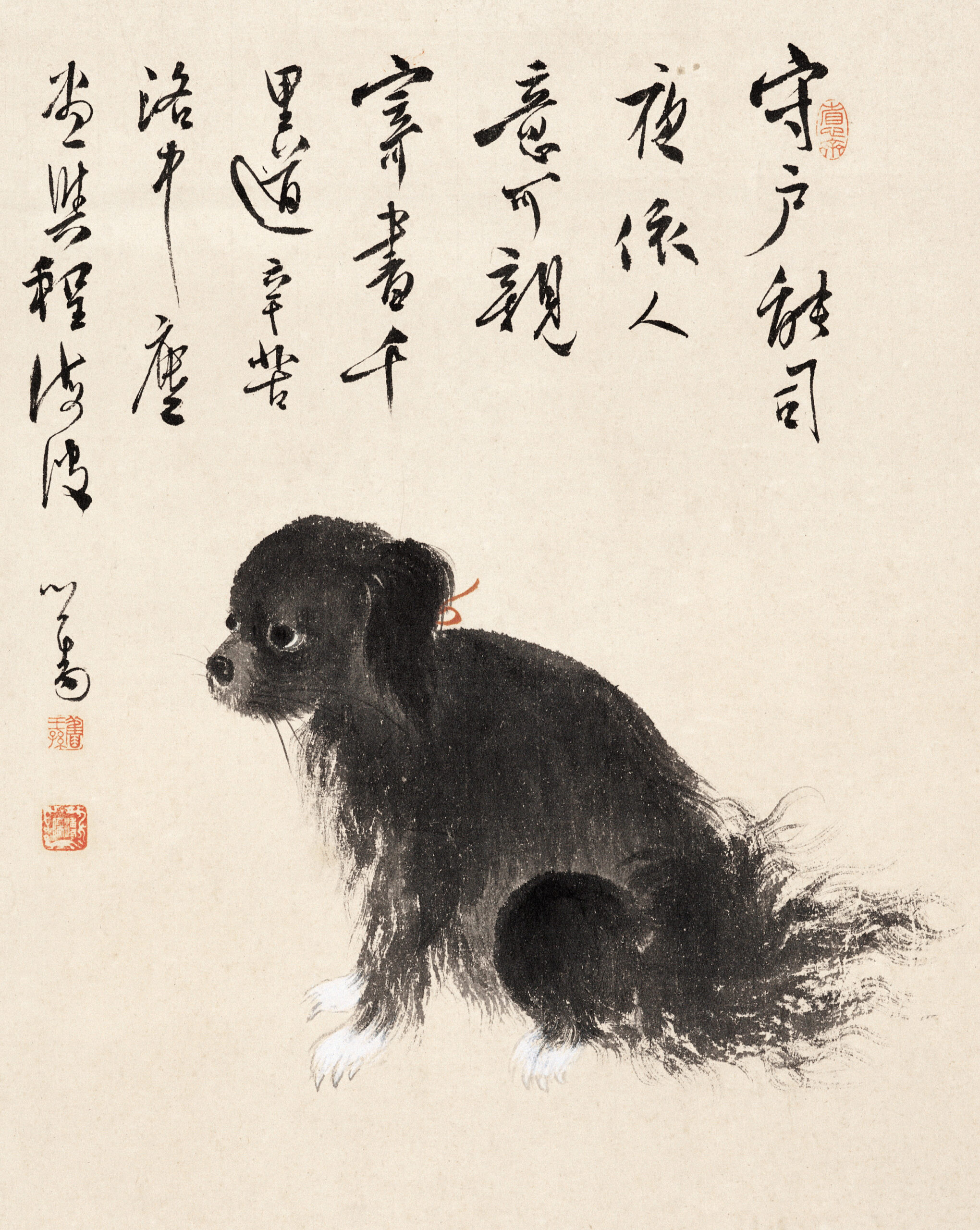

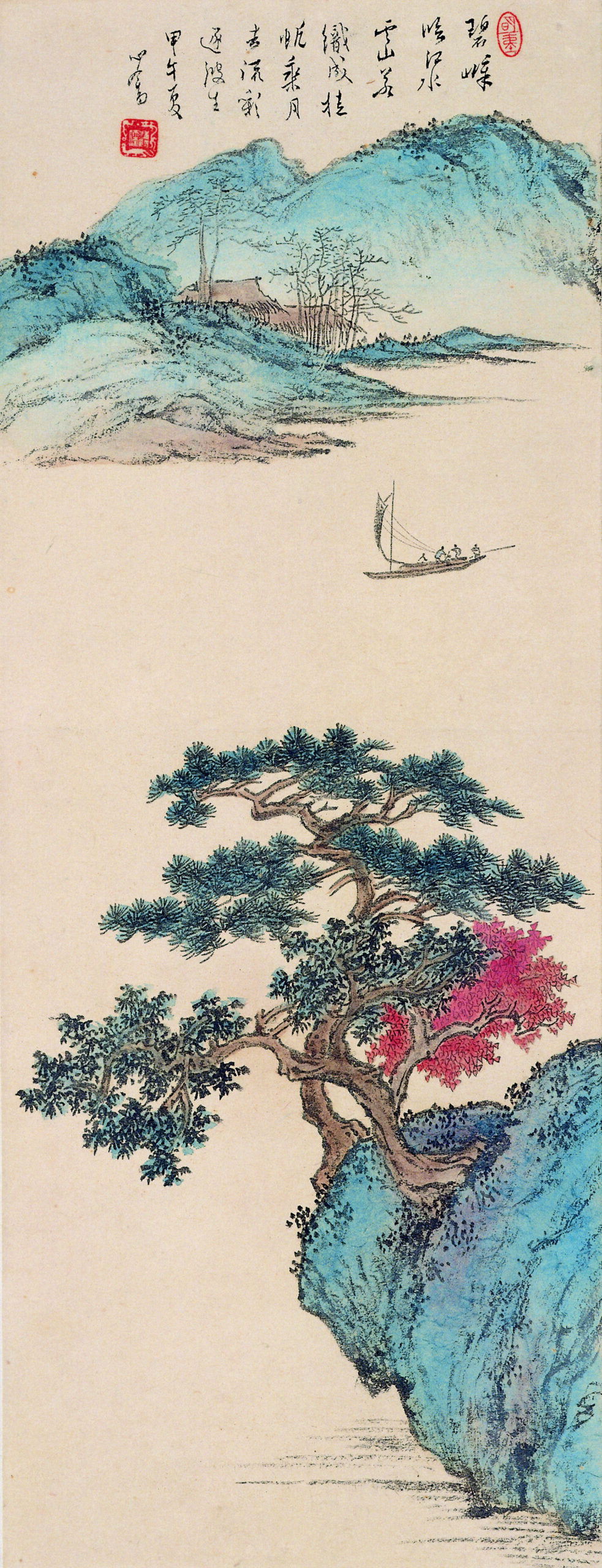

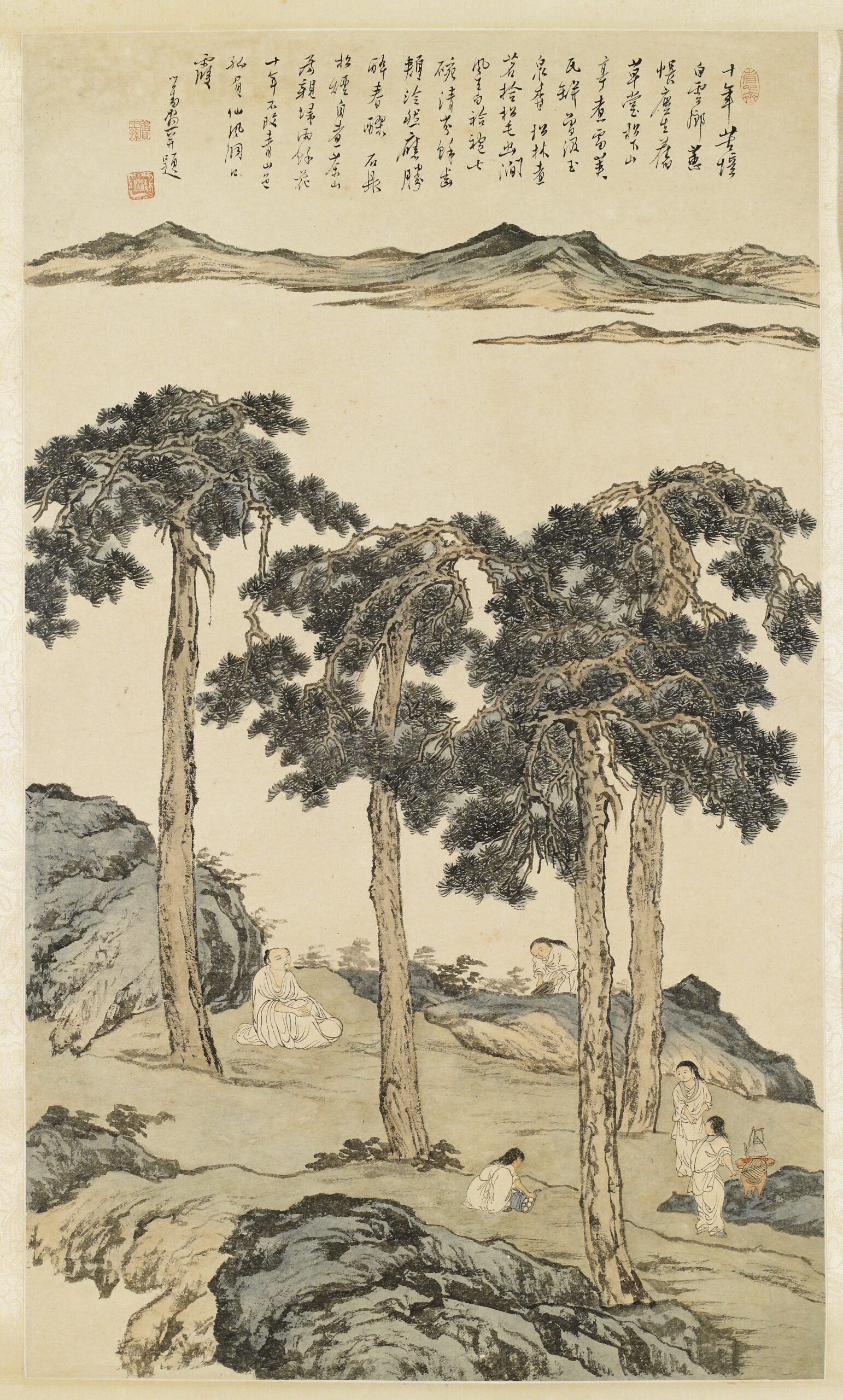

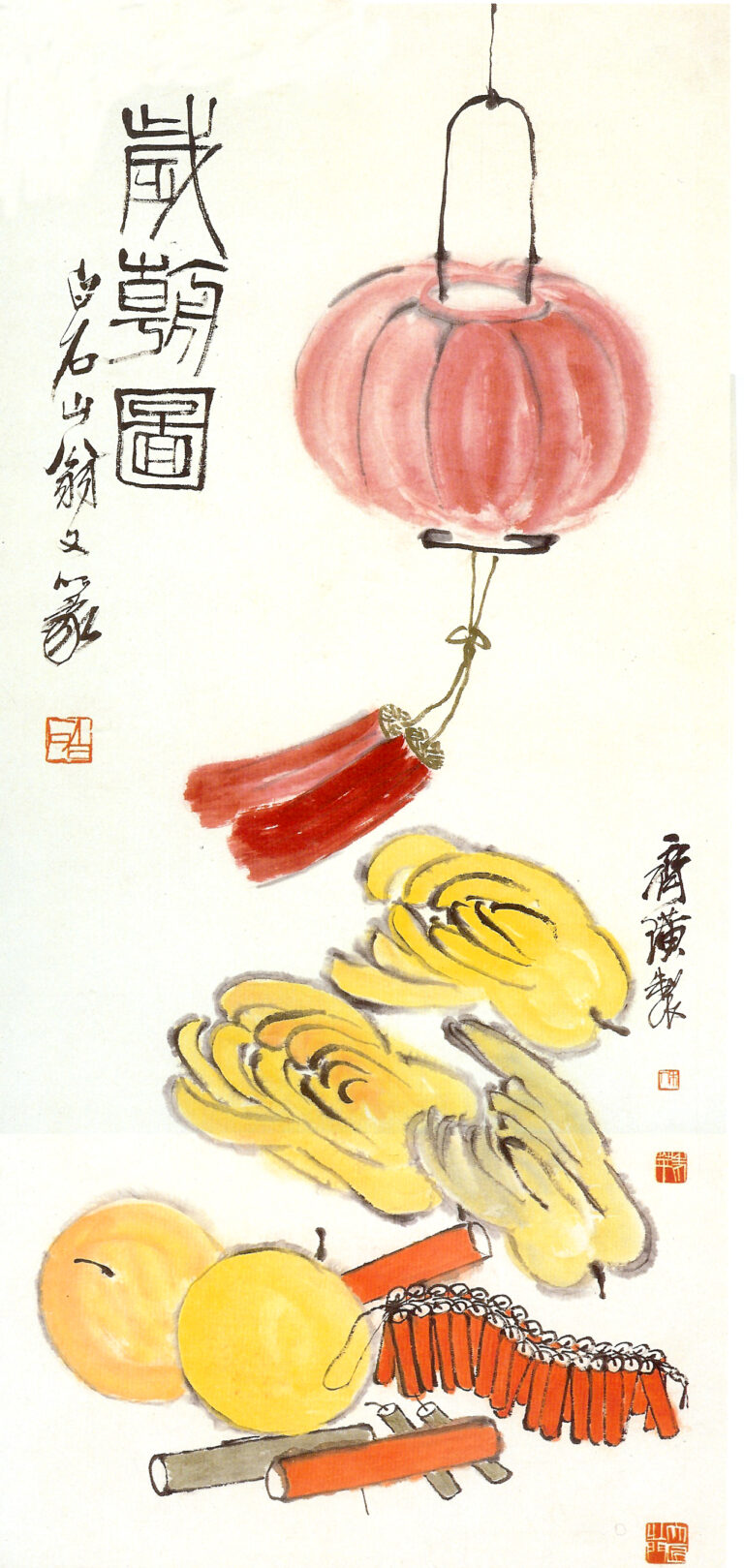

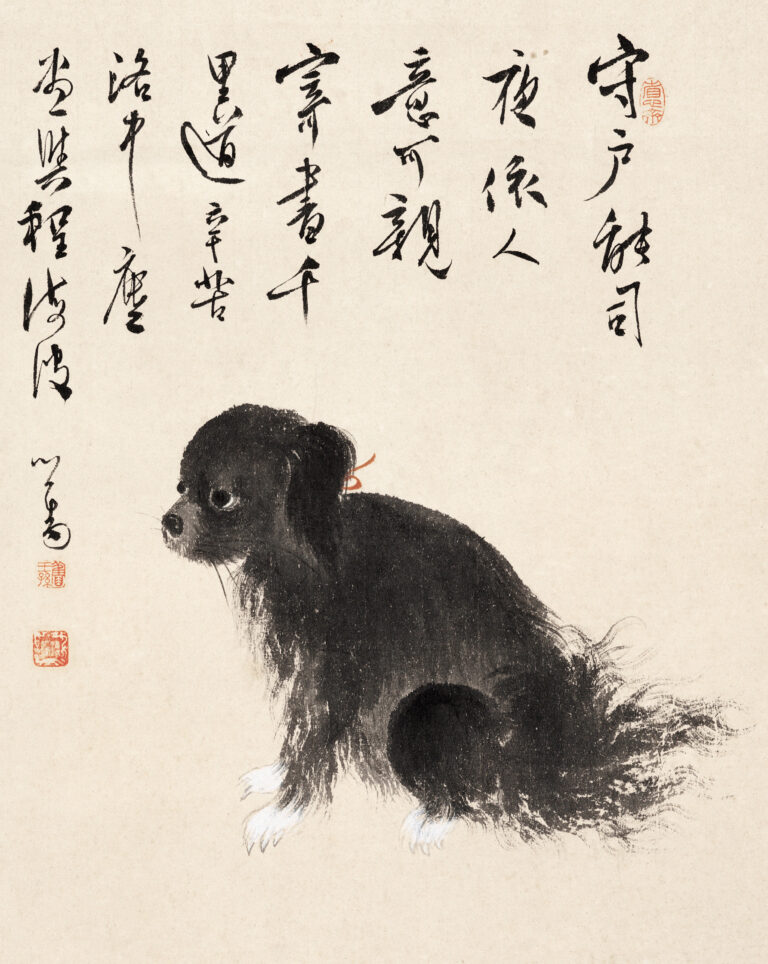

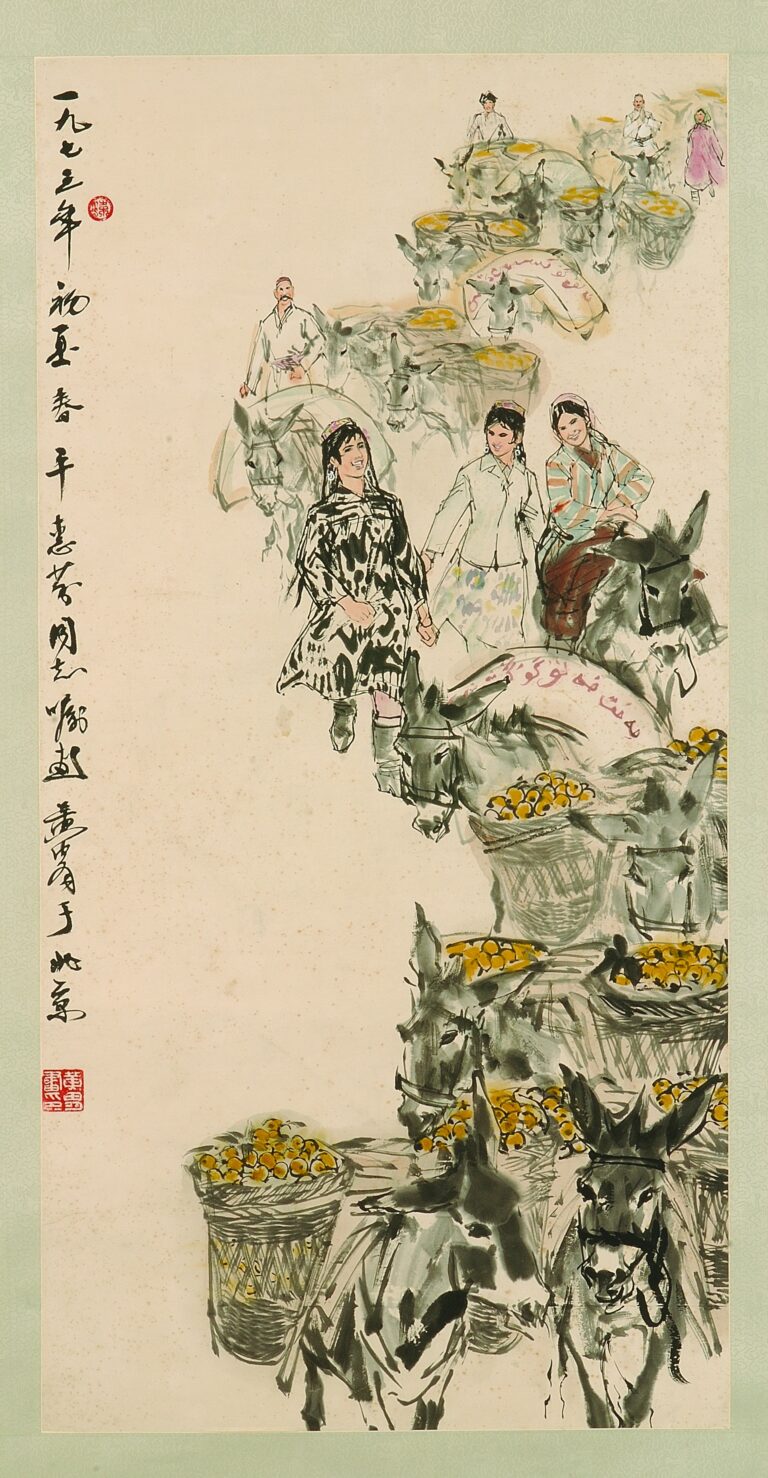

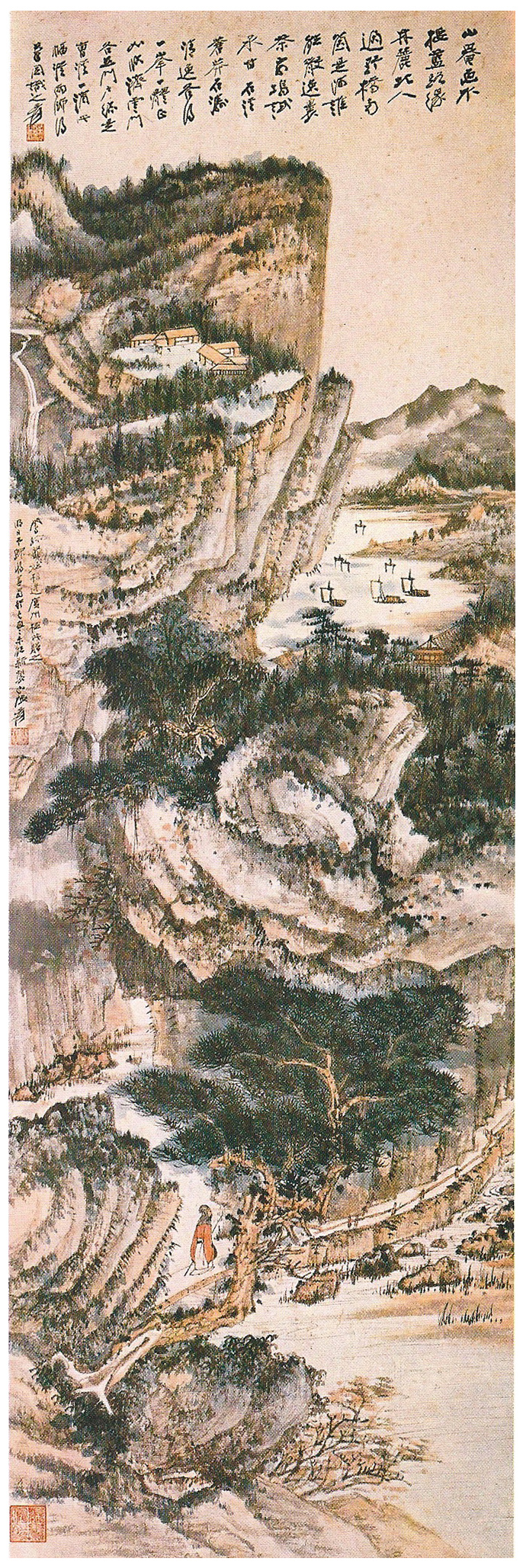

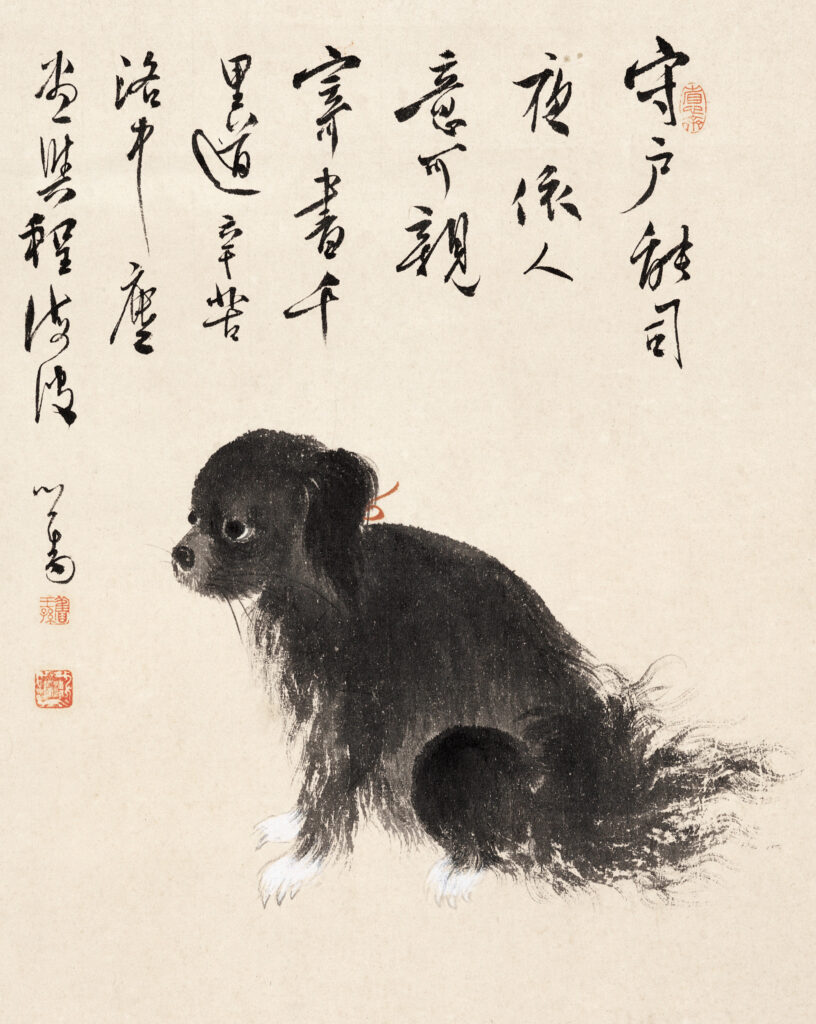

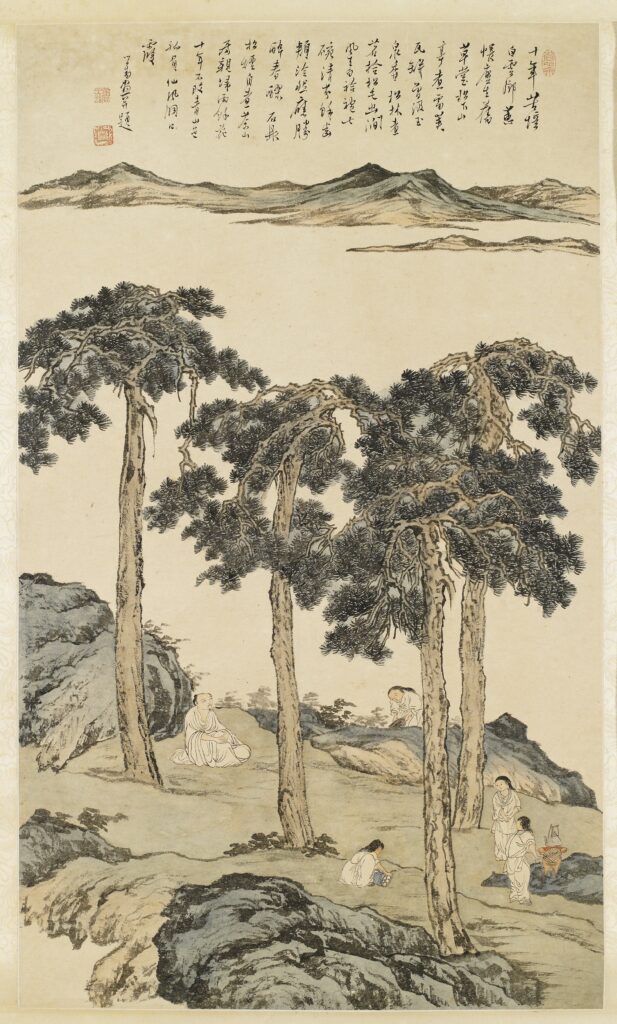

- 繪畫:他擅長山水、人物、花鳥、走獸等題材,山水畫以「北宗」為基,筆法以「南宗」為法,注重線條鉤摹,較少烘染,畫風高雅清靜。與張大千齊名,並稱「南張北溥」;與吳湖帆並稱「南吳北溥」。

教學育人與寒玉堂

溥儒重視教育,曾任教於北平國立藝術專科學校、臺灣師範大學、東海大學等,培養了眾多藝術人才。他延續北京恭王府的齋名,將書齋命名為「寒玉堂」,設塾受徒,學生包括江兆申、蕭一葦、吳詠香等。溥儒教學強調詩書為本,認為「我沒有從師學過畫。如果把字寫好,詩做好,作畫並不難。」

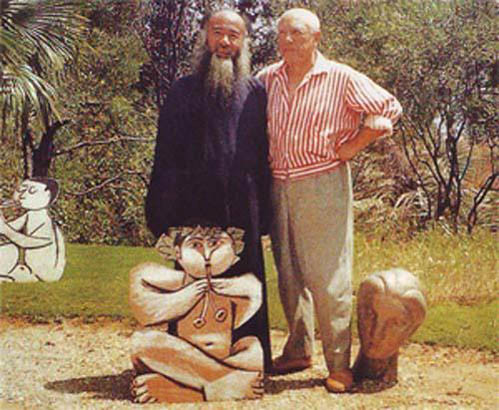

與張大千的藝術交往

溥儒與張大千於1927年在北平相識,兩人性情相投,時有合作,並漸漸興起「南張北溥」的說法。張大千的畫風奔放豪邁,溥儒則雋永雅緻,兩人互為映照,成為近現代中國書畫壇上的雙璧。

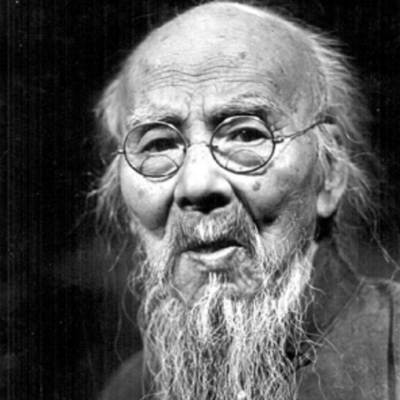

渡海三家與台灣歲月

1949年,溥儒隨國民政府遷至台灣,定居台北市臨沂街,並應聘於臺灣省立師範學院(今國立臺灣師範大學)藝術系任教。與黃君璧、張大千並稱「渡海三家」,對台灣國畫畫壇影響深遠,為台灣地區傳統國畫的發展奠定了重要基礎。

嗜愛螃蟹的逸事

溥儒自小愛吃螃蟹,一餐最高紀錄是一口氣能吃30隻螃蟹,吃起螃蟹來蟹殼總能堆得老高,以至對坐的人都看不到他的臉了。他不僅愛吃蟹,也畫蟹,作品中常見螃蟹的形象,展現其生活情趣與藝術融合的獨特風格。

重要著作與藝術遺產

溥儒著有《寒玉堂書畫論》、《寒玉堂詩集》等,對書畫藝術有深入的理論探討。他的作品被廣泛收藏,流傳於海內外,對後世影響深遠。1963年11月18日,溥儒因病逝世,安葬於台北市陽明山,墓碑上刻有「西山逸士之墓」,以示其逸士風範。

溥儒(溥心畬)作為清皇室後裔,融合了貴族氣質與文人風範,詩書畫三絕,成就卓著。他的藝術作品不僅展現了深厚的傳統文化底蘊,也體現了個人獨特的藝術風格。德華堂誠摯收購溥儒的書畫作品,為收藏家提供一個專業、可信賴的交流平台,讓這位王孫逸士的藝術瑰寶得以傳承與發揚。

如需進一步了解溥儒的作品或進行收藏交流,歡迎與德華堂聯繫,我們將竭誠為您服務。

溥儒(溥心畬)字畫作品